川流不息的诗意及力量感:舒里希特与他指挥的贝多芬《第一交响曲》

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6177个字,产生18条评论

如您已购买,请登录

文/张可驹

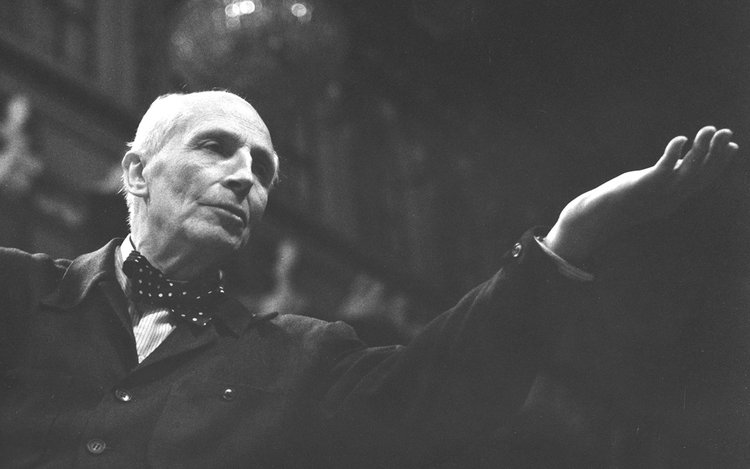

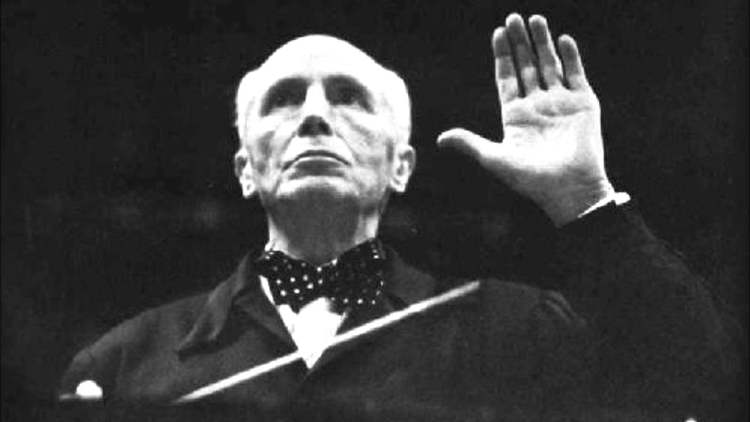

要说贝多芬交响曲的演绎一度以德奥指挥学派为正宗,那是并不夸张的,但这种情况也有其历史原因。德奥学派源远流长,贝多芬本人作为指挥家也是其中早期的一员。可就100多年前的状况而言,德奥学派的贝多芬演绎之强大,主要有两方面的原因:德奥范围之内聚集了一批指挥巨匠,同时那里的乐队也具有世界顶尖的水平。在这样一种大背景下,舒里希特(Carl Schuricht)成为一位相当特别的贝多芬演绎者。

从19世纪后期至20世纪初出生的那一两代德奥指挥家指挥贝多芬的交响曲,不时给人留下速度偏慢、音响较为厚重、速度变化相当强烈的印象。并非单纯同今天的贝多芬演绎相比是如此,对照他们同时代的其他指挥家的演绎,也常常是如此。因而有人将这些特点视为德奥学派的标志,进而将其标签化,结果又不免差之毫厘,而成千里之谬。在此背景之下,舒里希特仿佛成为一个反例,他指挥艺术的魅力同样很强大,却往往通过一种大异于同侪的面貌来体现。贝多芬交响曲的演绎正是其中特别有代表性的,随着时间的推移,指挥家审视这些作品的观点也有所变化,但总是有更多不变的东西贯彻始终。

本文略谈舒里希特的指挥艺术及其贝多芬演绎,并以他指挥维也纳爱乐灌录的贝多芬《第一交响曲》为例,稍稍具体地观察。或许这并非很多人最热爱的贝多芬交响曲,然而在这款瑰宝级演绎面前,你可能要重新认识该作的魅力。必须指出的是,舒里希特的演绎观念虽然独特,却并非无有所本。或许可以说,他是那个时代最鲜明地传承门德尔松指挥风格的人。

传承久远的贝多芬演绎者

在整个19世纪,门德尔松和瓦格纳除了是影响巨大的作曲家之外,也是具有同样影响的指挥家。在作曲方面,门德尔松最终的成就未必能够同瓦格纳等量齐观,可在指挥台上,他们是真正分庭抗礼的两个人,尽管整体上也是瓦格纳的影响更大。虽然没有留下录音,通过时人大量的文字记载,我们还是大体看到了两位指挥巨匠的音乐画像。其中,瓦格纳的余脉可说是在尼基什、富特文格勒、克纳佩茨布什等人身上绵延,而门德尔松的音乐血统,继承者并没有那么多。就录音所反映的状况而言,舒里希特或许是首席继承者,在他之后则很难说有谁表现得如此完美。

偏快的速度,流畅的节奏感,清新的气质,无懈可击的品位,在迅疾中揭示出音乐的内涵,这一切都是指挥家门德尔松演绎的核心品质。虽然它们只能存在于文字记载中,可当你聆听一款舒里希特比较有代表性的演出,譬如之后要介绍的指挥家为Decca灌录的贝多芬《第一交响曲》,很可能会感到:就应该是这样的,这仿佛就是传说中的门德尔松。熟悉了舒里希特同时代的很多德奥名家的演绎,我们确实会将他视为偏快的、流畅的典型,而且是非常明显的。恐怕,比照他与克纳佩茨布什指挥贝多芬《第五交响曲》,或勃拉姆斯《第四交响曲》,或其它许多作品时,我们都会得到这种印象。问题在于,速度本身是否是关键?

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得5个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里