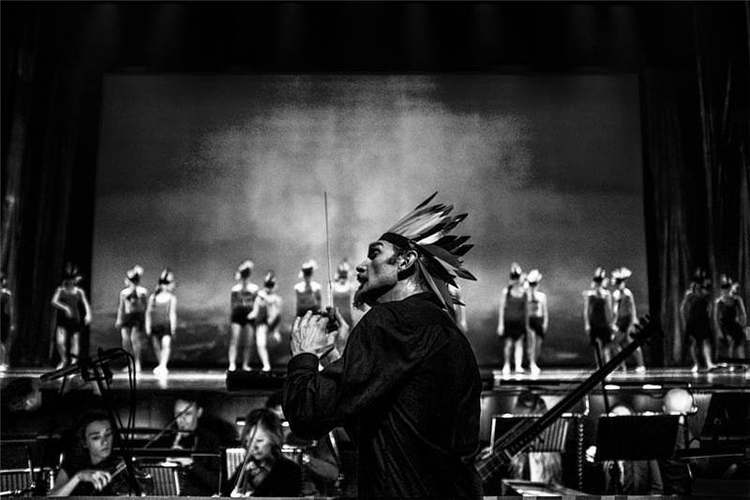

一部神作的诞生:让-菲利普•拉莫和《殷勤的印地人》

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长18分钟

本文需付费阅读

文章共计9192个字,产生0条评论

如您已购买,请登录文/仇延

曾经拉着一个巴黎国立高等音乐学院作曲系的小朋友去听亨德尔的歌剧,结果他一到中场休息就撤了,理由是“前前后后都差不多,听半场就足够了”,估计200多年前的巴洛克音乐跟他所学的现代作曲相去甚远,不在一个语境当中,没有共鸣也可以理解。也曾兴冲冲地向朋友推荐听一听法国巴洛克歌剧,她却略带不屑地声称:“就是戴着巨型假发的各种矫揉造作吧?能跟威尔第、普契尼比吗?”面对这样的反应,我只能感叹“太可惜啦!”没有见识不可怕,怕的是明明有些见识,却被偏见遮住了视线,你都不知道错过了多么好的东西!

距史上那场热闹非凡的“喜歌剧之争”已经过去两个半世纪了,就今天世界歌剧舞台上演剧目的数量而言,(巴洛克时期)意大利歌剧对法国歌剧仍呈碾压之势。不过如果你有足够的好奇心和开放的心态,就会发现,法国巴洛克歌剧,尤其是其代表人物让-菲利普拉莫 (Jean-Philippe Rameau 1683-1764) 的作品,真是别有洞天。记不得是什么时候第一次听拉莫的歌剧了,总之是被震到了!抛开优美感人的旋律不说,光是他描绘大自然的电闪雷鸣、暴风骤雨、火山地震等等花样层出不穷的配器就让人大开眼界,其画面感比之后贝多芬的《田园交响曲》、理查•施特劳斯的《阿尔卑斯交响曲》更加直接和逼真。一部用心制作的拉莫歌剧能从视觉到听觉到情感全方位地触动你的神经,常常给人不可思议的新奇和震撼之感;他的音乐如此精致、复杂而又生动和自然,“法式矫揉造作”完全是一叶障目的刻板印象。在拉莫的年代,歌剧院就像如今的电影制片公司,下了大本钱的戏堪比现在的好莱坞大片,服装绚丽奢华自不必说,舞台更是依靠设计精妙的机械装置可以支持各路神仙上天入地,再加上名角荟萃,皇家坐镇,因此每有新剧上演都可称得上是一大盛事。彼时的法国,启蒙运动正如火如荼,围绕一部歌剧,文化界人士各自站队展开热议屡见不鲜,更有伏尔泰、狄德罗、卢梭等大思想家纷纷加入论战,这样的激烈交锋上升到了美学和哲学的层面,一部戏的意义已经远远超越了娱乐大众。

拉莫肖像

令人困惑的是,生于1683年的拉莫明明是约翰•塞巴斯蒂安•巴赫(1685-1750)、亨德尔 (1685-1759) 、泰勒曼 (1681-1767) 和维瓦尔第 (1678-1741) 的同时代人,在音乐史上同样占据崇高的地位,但其人的知名度及作品的传播度却不及后者一二。如果我们对他稍作了解,便会禁不住感慨:他在音乐和戏剧上的成就有多么令人惊叹,人们对他的低估和忽视就有多么让人费解!著名音乐学家保罗•亨利•朗(Paul Henry Lang)在他的巨著《西方文明中的音乐》中称拉莫为“一大难解之谜”,“唯一一位在法国思想孕育的各个领域中都出类拔萃的法国音乐家——一位深刻、敏锐的思想家,伟大的作曲家,卓越的演奏家——他的理论性著作成为现代音乐理论的基石,他的作品充满了似乎永不枯竭的创新;他是天生的一流戏剧家,而作品中却无丝毫偶得的灵感的踪影。这位最杰出的、最具法国特色的作曲家,人们常常称其为了不起的思想家,也偶尔演奏他充满灵性的羽管键琴作品,而完全忽视了他是18世纪最伟大的、最富于独创性的艺术家之一这一事实”。

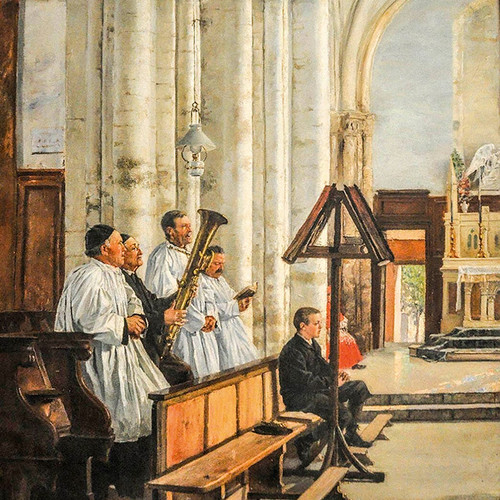

拉莫的前40年人生都没有什么闪亮的风光时刻,生于教堂管风琴师之家的拉莫自幼并未显露出超人的音乐天赋,但在父亲的教导下,小小年纪倒也成了个键盘乐好手。被父亲送往耶稣会学校受教育期间,他是个机灵活跃的学生,绝非循规蹈矩之辈,据称他在课堂上唱歌写曲子,不爱学习,不守纪律,还有些许反叛,不过耶稣会学校重视戏剧艺术的氛围倒是很合他心意,日后拉莫执著于创作音乐戏剧应该就是源于少年时代的耳濡目染。15岁时母亲的不幸离世对一家是个沉重的打击,拉莫也就此辍学,回家帮助父亲维持家人的生计。18岁时他决定当个音乐家,带着对意大利歌剧的向往来到米兰等地游学,但只逗留了几个月便返回家乡。在几地游荡了一段时间后,未满19岁的拉莫在克莱蒙-费朗签下了大教堂管风琴师的合同,这表明他的管风琴演奏技艺已得到了相当的认可,尽管除了父亲,他基本上未曾拜过其他水平更高的老师。接下来的十年,拉莫在巴黎、第戎、里昂等地担任教堂管风琴师,直到1715年又回到克莱蒙再次任职于大教堂。在巴黎短暂居住期间,他曾在风头极盛的管风琴师路易•马尔尚(Louis Marchand)的指导下修习琴艺和作曲,但自从马尔尚看了拉莫写的曲子,便对他疏远起来,不难猜到,拉莫的才华令他不安而且不爽。除此之外,没有记载拉莫在作曲技法上还受过更为系统的训练,因此他确是名副其实的自学成才。拉莫是位极其称职的教堂管风琴师,他工作勤奋,积极介入城市的文化生活,慷慨支持、训练年轻音乐家,并写作了一些质量很高的羽管键琴曲、经文歌、合唱曲、世俗康塔塔和室内乐,同时以持久的热忱进行着对和声的理论研究 。

然而拉莫心底里对创作戏剧音乐的渴望日渐强烈,他已经准备好投入新一段人生:下半辈子他将是一名音乐家,而不仅仅是管风琴师,为此他必须北上巴黎,他相信只有首都才可以提供让他大显身手的舞台。但是教堂对拉莫一直以来的工作相当满意,根本无意终止合约。为了获得自由身,他不惜在礼拜时“乱弹琴”,把管风琴的音栓瞎鼓捣了一番,使其发出可怕的令人极度不适的不和谐音,并声称如果不放他走,他就只会一直这样弹下去!面对拉莫“无赖”的反抗和如此坚决的去意,教堂执事们唯有妥协。拉莫满怀抱负,过去十年的种种艰苦的努力,都是为了成就梦想,而他面前的是坦途还是荆棘却无法预知,40岁,绝大多数人已然认命,而他却要放弃还算安逸的生活,冒着入不敷出的风险来到一个陌生的大都市,从零开始。

1722年他前往巴黎,酝酿了十年之久的《论和声的基本原理》(1719年底已完稿)终于得以出版,拉莫让人看到了什么叫“真人不露相”“厚积薄发”“一鸣惊人”。这部具有里程碑意义的著作和1726年发表的《音乐理论的新体系》令他声名鹊起。拉莫确立的原则与传统的和声理论相对抗:“(16世纪的)古人把和声规则建筑在旋律上,而不是以和声为基础,和声应该放在第一位。”他写道:“有多种和声,悲伤的、含情脉脉的、温柔的、令人愉悦的、欢快的和令人惊奇的。为了表达这些感情,有一系列的和声。”虽然他最具独创性甚至是颠覆性的理论无法被大多数人理解,他还因此被卷入无穷无尽的争议之中,但无人可以否认他音乐理论大家的地位,可叹的是,这反而成了他的软肋:人们很难相信一个埋头钻研理论的学究会写出什么有趣味的动听的音乐,简言之,既然他是位博学的理论家,就不可能是个有创造性的音乐家!他作为作曲家的前景依旧暗淡。在巴黎的头几年,拉莫精湛的管风琴技艺倒是备受推崇,虽然他再无兴趣担任教堂管风琴师,但在重大节庆日和一些私人的受洗、婚丧等场合,他仍然屡屡应邀出场。拉莫声誉渐隆,引起了以马尔尚为首的不少同行的嫉妒,这些人大肆攻击、诋毁拉莫,导致他连这些“挣出场费”的机会也不能保证。幸而作为一位音乐理论家,拉莫极其关注键盘乐器的教学方法,教授学生这时成了他谋生的主要手段,而且他相当走运,还遇到一位天资出众的学生玛丽-路易丝•芒戈(Marie-Louise Mangot),并与她喜结良缘。

为了打入歌剧作曲家这个圈子,拉莫一直在苦苦地寻找突破口,他和鬼才诗人、剧作家皮隆(Alexis Piron) 合作为集市剧场写作短剧和滑稽剧,结交当红剧作家富泽里埃(Louis Fuzelier 1672?-1752),请求名剧作家为他撰写脚本……他清楚地看到当时的歌剧充斥了庸俗乏味的陈词滥调,自我重复,毫无新意,而他拉莫,身怀绝技,理论加持,又对自然的奥妙和魅力深有感悟,那个有能力为歌剧开辟新天地的人舍他其谁?然而机会之门仍迟迟未向他打开。当时巴黎得到皇家认可的“演艺机构”就只有皇家音乐学会(巴黎歌剧院的前身)、法兰西喜剧院和意大利喜剧院那么几家,而且要上演全部以歌唱形式加舞蹈(=歌剧)的剧目必须经过皇家恩准。皇家虽然垄断却并无拨款,剧院必须百分之百自负盈亏,试想在这种环境下,如果没有名气没有背景,想挤进去谈何容易!拉莫为了生计只得埋头教学生、搞研究。在出版了《羽管键琴新组曲》之后,他又成了以蒙太克莱尔(Michel Pignolet de Montéclair)为首的同行们嫉恨和攻击的对象。拉莫这次没有服软,他倾尽全力为自己的理论辩护,双方在《法兰西信使报》(Mercure de France)上缠斗了两年之久,最后拉莫以整理出的新作《关于羽管键琴或管风琴伴奏的不同方法的论述,并附一新方法之图解》而大获全胜。然而蒙太克莱尔的歌剧《耶弗他》(Jephté)的闪亮登场又刺激了拉莫,他这几年专注于理论研究、著书立说,把作曲几乎完全搁置一边。拉莫长久以来压抑的创作热情重新燃起,他想要一劳永逸地撕掉自己身上只会纸上谈兵的学究的标签,决心用音符而不是论文来个真正的翻身。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里