人类的悲欢并不相通吗?

作者:维舟

2020-04-29·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2652个字,产生25条评论

如您已购买,请登录

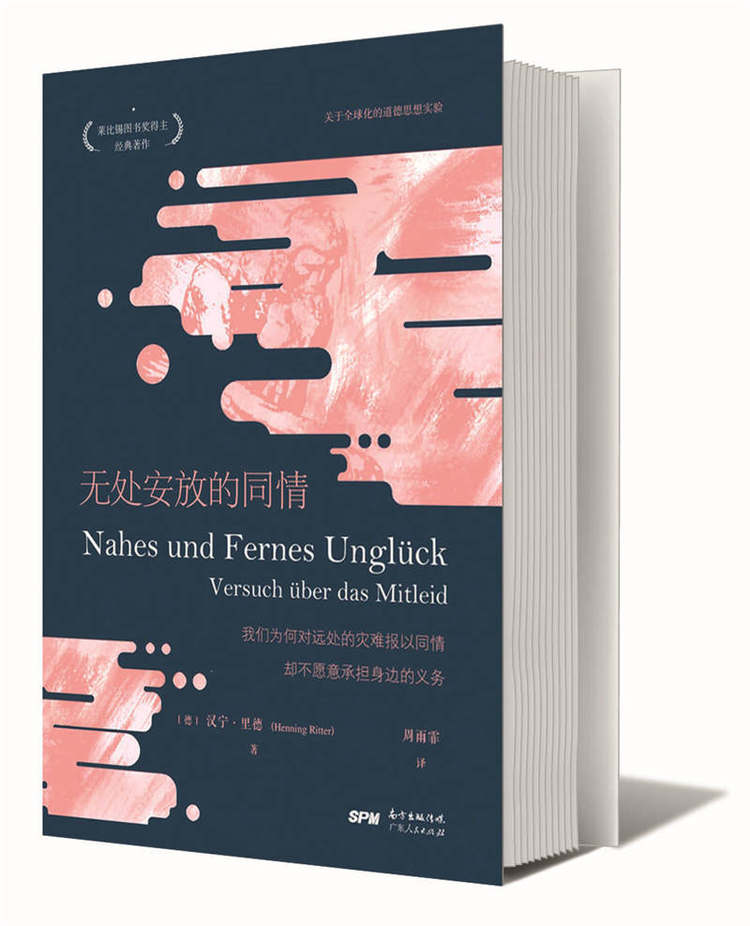

德国学者汉宁·里德

本能的同情和后天习得的同情

新冠疫情不仅冲击了全球化的秩序,对普世性伦理的冲击也同样深远。看看网上满屏的各种言论,且不说对深受病毒折磨的外国人报以同情,很多人甚至连克制住自己不去幸灾乐祸都做不到。“同一个地球,同一个梦想”现在看起来似乎确实仍然只是个梦想而已,如今人们更经常挂在嘴边的倒是鲁迅的那句“人类的悲欢并不相通”。但这有什么不对吗?

这样的问题,近代欧洲的启蒙哲人其实早就讨论过了。卢梭曾发出一个著名的提问:如果在巴黎仅凭意念就能杀死一个中国的满大人而发财,你们干不干?“杀死满大人”的设问激起了经久不衰的讨论,甚至都成了广为人知的俗语。

为什么当时会有此一问,也绝非偶然。地理大发现极大地打开了欧洲人的视野,让他们意识到自己的命运与世界上的所有角落里的人们实际上都有着即便微弱、但也无法割断的联系,这就像是早期全球化的“蝴蝶效应”:也许在巴黎的某个意念,就能将远方的一个人置之死地。另一方面,人们也常常发现,距离远了,道德法则就失去了约束力。这不仅是因为各国的风俗、道德、法律各自有别,也因为人们对异乡人作恶时缺乏那种同情、同理心为基础的连带感所产生的道德约束力,这就好比中国人常说“兔子不吃窝边草”,但遇到陌生人,宰客起来却并不手软。

《无处安放的同情》

由此带来的一个问题是:家人、乡里乡亲、本族这种原生纽带的人际关系所产生的道德几乎可说是“本能”的,因为你看到的是与你有关联的活生生的人,但对异文化的外国人,那种同为人类的连带感,却是抽象的,需要借助想象、教育,才能后天习得。事实上,别说是对外国人,就算是父亲对自己的亲生孩子,都比身为人母要抽象——因为这孩子不是从他的身体里分娩出来的,缺乏具体的感受,当一个父亲比当一个母亲更需要“训练”才能学会。

当一个社会逐渐现代化,从原本那种建立在熟人关系上的乡里乡亲迈向城市化、全球化的世界时,总会伴随着眼花缭乱的人口流动,而这势必造成原有的边界瓦解,要和陌生人发生越来越频繁的交往,此时,这种抽象的共情是必不可少的能力。事实上,没有这种能力,所谓“人类命运共同体”是不可能的,一个封闭社会的乡民根本不觉得自己和遥远的非洲人有什么“共命运”。这不仅意味着要更新我们的伦理框架,还需要通过利益原则来加以理性评估,因为交流互动已经造成不可逆转的结果:从道德上来说,人们再也不能对遥远处发生的一切袖手旁观了。

1755年,葡萄牙首都里斯本发生大地震,在整个欧洲引起波澜。法国哲学家伏尔泰立刻意识到,这场无差别杀伤的天灾可以成为他讨伐教会的有力武器——因为里斯本人并不比巴黎人罪孽更深,而很多人也表现得对远方的不幸无动于衷:“里斯本变成了废墟,在巴黎,人们还在跳舞。”伏尔泰清楚地意识到,人们对远方的不幸只能抱有一种间接的怜悯,因而为了让人们能产生共情,就应当把这看作是任何时间、任何地点都可能再次发生的灾祸——换言之,如果人们不能意识到“他人的处境,也极有可能会降临到我们头上”,那么他在短暂的震惊过后很快就会遗忘,即便有所思索也是很短暂的。

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得10个推荐 粉丝421人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里