乌雷:捍卫“必须”

作者:薛芃

2020-03-11·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3564个字,产生8条评论

如您已购买,请登录

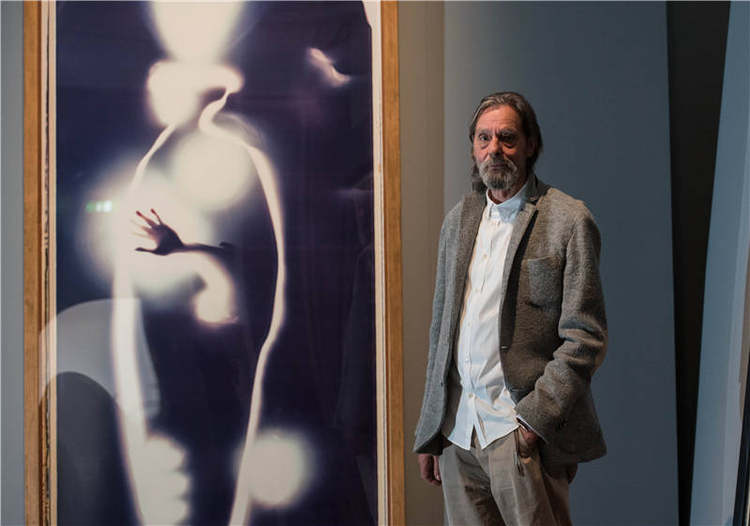

艺术家乌雷在2016年法兰克福的个展“真实乌雷”上,左边是其1990年以自己为模特的宝丽来摄影作品

德国的血液

1976年的一天早晨,一个瘦高的男子走进位于德国柏林的新国家美术馆。也许是因为瘦高,他有点佝偻着背,跨步很大,穿着当时流行的喇叭裤,走起路来脚下生风,又披着一头乌黑长发,连头发也在飞舞。他走向19世纪画家卡尔·斯皮茨维格(Carl Spitzweg)的作品《可怜的诗人》,迅速把画从墙上取下,塞进夹克,又大步流星地按照事先计划好的路线走出美术馆。他开车到了位于西柏林的一个土耳其移民家中,把那张画挂在墙上。一家人看着画自然是开心,却完全没有意识到,此时此刻的波茨坦广场上警察正在疯狂地进行搜查,他们要找出这个瘦高的长发偷画贼。

没过多久,男子就被警方找到,并接受了相应惩罚。这名男子便是年轻时的乌雷,将整个过程用照片记录下来的是阿布拉莫维奇,这算得上两人的第一次合作,后来他们将这组摄影做成了一件作品,取名《挑衅,对艺术作品的非法接触》。他们将艺术品盗窃做成了一件艺术品,这件事本身就挺荒诞的。

乌雷原名弗兰克·乌韦·莱西彭(Frank Uwe Laysiepen),1943年出生于德国索林根的一个防空洞里。“二战”在他身上留下了极大的创伤,父亲是既参加过“二战”又参加过“一战”的老兵,虽然是幸存者,但战争结束后仍整日生活在战争的阴影中郁郁寡欢。乌雷十来岁时,父亲去世了,母亲深受刺激,有些精神失常,失踪了。就这样,乌雷成了孤儿,不再跟身边的社会有太多联系。“我从未从战争中学到任何东西,这对我来说完全是禁忌。”晚年的乌雷在一次采访中说,虽然他没有真正经历过“二战”,但战争始终是一块他不愿碰触的伤疤。

乌雷最早接触的艺术门类是摄影,小时候父亲送给过他一台小相机。父亲喜欢园艺,也会让小乌雷在院子里种种花草,拍下这些亲手种植的植物就成了乌雷最早的摄影作品。父母离开后,他开始将相机对准自己,孤独的他选择用镜头自我对话、自省以及自我表达。

20世纪70年代,年轻的乌雷放弃了德国的生活,移居阿姆斯特丹,并参与了当地的一场无政府主义运动——“普洛佛运动”(Provo Movement),也进入了当地“偶发艺术”的团体中。在这个过程里,他被宝丽来公司选中,成为宝丽来初代的签约摄影师。

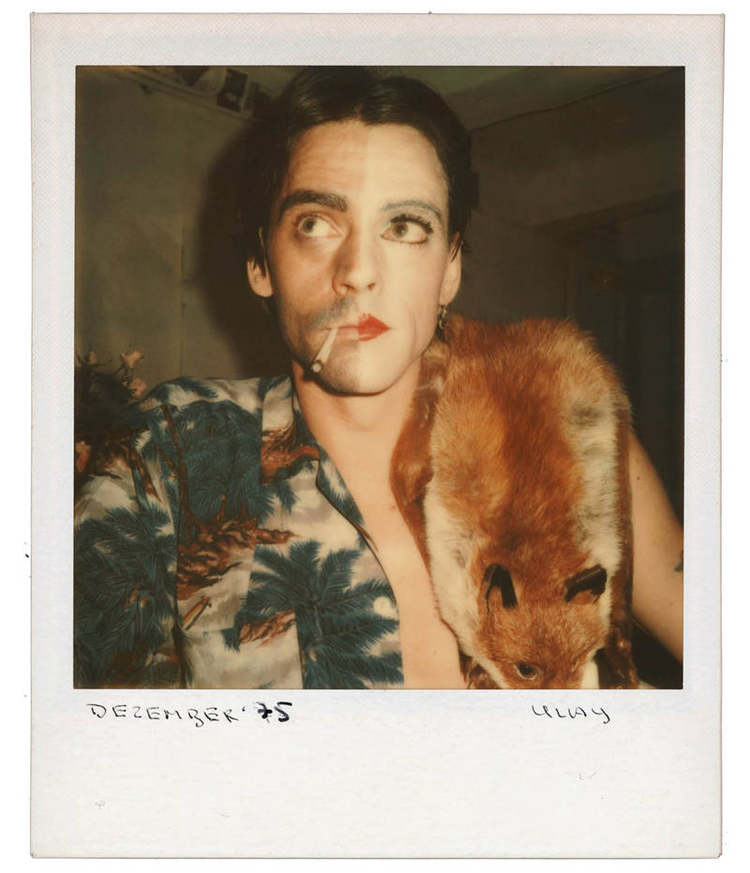

20岁出头的乌雷拍了上千张自己的肖像。2016年10月,法兰克福的西恩美术馆举办了一场名为“真实乌雷”的回顾展。展览中展出了一批从未发表过的作品,创作于70年代,《白色面具》和《S' he》是其中两组重要的作品。虽然模特只有自己,但乌雷在自己身上尝试各种办法。他给自己的脸上化妆,一半男妆,一半女妆,他希望通过自我审视和性别转换的方式来探讨男性与女性之间的连接。

乌雷创作于20世纪70年代的摄影作品《S' he》之一

在那次回顾展中,乌雷采用了“Life-Size”的概念,也就是“真人等大”的意思,同时这也是宝丽来在70年代推出的一个概念。与尺寸的等大相比,宝丽来更想强调的是照片的真实性,这也是乌雷看重的。他透过镜头去挖掘每个人身份背后的隐含意义——异装癖、同性恋、变性人,这些社会中极其边缘的角色成为乌雷探索的对象。

但是在70年代早期,在这些照片之后,乌雷逐渐意识到,照片中少了些什么,“摄影它总是停留在表面,永远无法进入皮肤里面”。他开始不满足于摄影的局限性,如何才能走到表面之下,如何才能更完全地表达自己呢?他必须要走进内心更深入的世界。

1976年,迷茫中的乌雷遇见来自南斯拉夫的阿布拉莫维奇,“身体”与“性别”是这两个艺术家共同关注的话题。他们一拍即合,于是就有了接下来长达12年的合作,也成为当代艺术领域最著名的一对伴侣。《挑衅,对艺术作品的非法接触》这个行为艺术是两人试探性的第一次合作,由乌雷主导。选择“偷走”卡尔·斯皮茨维格的《可怜的诗人》并非偶然,这幅画是希特勒非常喜爱的一件作品,乌雷把自己积累多年对“二战”的愤怒通过“偷画”的行为释放,虽然有些幼稚,但表达了自己的政治抗议。这次事件也可以看作他的一个节点,告别德国留给他的伤痛。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得6个推荐 粉丝921人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里