谁在《一直游到海水变蓝》?

作者:三联生活周刊

2020-02-26·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4049个字,产生30条评论

如您已购买,请登录

《一直游到海水变蓝》聚焦文学与乡村,这也是导演贾樟柯最近几年关注的议题

特约撰稿/顾草草(发自柏林)

贾樟柯可能是今年整个柏林电影节最忙的人。

大多数电影人,带着自己的一部电影来参加电影节,就已经够忙了。但是贾樟柯这次来,有三部电影要放。《一直游到海水变蓝》是他导演的最新纪录片,参加电影节的特别展映单元;柏林电影节70周年大庆,邀请《小武》重映——贾樟柯的第一部作品,当年首映于柏林电影节论坛单元,此次重映是在马丁·斯科塞斯成立的世界电影基金会帮助下修复的数码4K版本;还有论坛单元的新人导演宋方的《平静》,是贾樟柯监制的,也免不了为之忙前忙后。

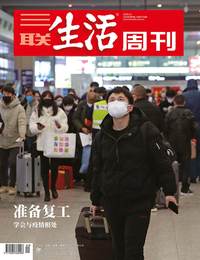

更何况,贾樟柯这一趟,来得并不那么容易。和柏林电影节的合作早就谈好了,但是1月份国内疫情突然爆发,情况不断变化,贾樟柯和整个团队都不知道这次柏林之旅能否成行。原本计划《一直游到海水变蓝》中采访的几位作家、作为本片监制的赵涛,都一起来柏林出席首映,最后也只能作罢。直到电影节前一天,托运完行李坐在候机大厅了,贾樟柯才发了条微博,说自己要来柏林了。

开幕当晚,整个电影的主创团队就来了他一个人,总不能形单影只地走红毯吧?贾樟柯手一挥:咱们团队每一个人都跟着我上红毯。于是从制片人到公关总监,找衣服找妆发,又是一阵手忙脚乱。

今年的柏林,不是华语电影大年。不算上重映的电影,一共只有四部华语长片参与展映或者竞赛。蔡明亮的新作《日子》入主竞赛,据称这部两个多小时的电影甚至没有一句对白。影片的放映安排在电影节最后几天,蔡明亮开幕那天还没赶到柏林。香港电影《叔·叔》参与全景单元展映,但是放映的时间并不早,所以剧组也没到位。剩下的两部,便是上文提到的,全是和贾樟柯相关。

贾樟柯上一次操刀纪录片,还是十年前的《海上传奇》。新片《一直游到海水变蓝》聚焦马烽、贾平凹、余华和梁鸿四位著名作家在乡村的个体经历,以口述史的方式展现1949年以来、跨度70年的乡土中国的面貌。从题材,从叙事野心,从采访对象来说,本片都是相当吸引眼球,也特别对柏林电影节的口味。

110分钟的纪录片,分为18个章节。章节的名字都很质朴:“吃饭”“恋爱”“回乡”“新与旧”“远行”“病”“活着”……那些执笔的人,坐到了镜头前,亲口还原一件件曾经在一本本名作中出现的往事。

马烽已经离世,于是影片开头,宋树勋、武士雄等贾家村的普通老人们,作为他的同时代人,作为他作品中那些质朴农民的原型人物,代替马烽,开始讲述:饿到吃草,开会治水,宣传、响应婚姻法,体验自由恋爱……老人们喝着茶,在家人的簇拥下,在饺子氤氲的水蒸气中,淡然地回忆。马烽的女儿坐在父亲的铜像前,就好像和父亲聊天一般,细数父亲进京又回乡,寻找灵感的写作往事。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6040篇 获得12个推荐 粉丝47956人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里