志愿者郑冲纪事

作者:驳静

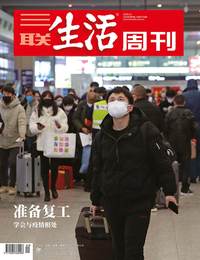

2020-02-26·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8333个字,产生27条评论

如您已购买,请登录

2月7日,陆海月说,“哭解决不了任何问题,眼泪是最不值钱的东西”。

记者/驳静(发自武汉)

摄影/黄宇

夜间

“都有,我们什么都有。”

志愿者给我发了个定位,没说几点得到,只说防护用品齐全。我匆匆准备出门,心想那自然是越快越好。这时是晚上8点,摄影师老黄跟另一位同事出去采访,接到我消息时车刚开到酒店楼下,回来得正是时候。听我说完,老黄干脆没上楼。我抓了一个口罩戴上,想了想,又往包里塞了两件隔离衣,下楼去跟他会合。

定位是间小酒馆,在武昌区友谊大道与和平大道之间,隔江与我们所在的酒店相望,只需穿过长江二桥,20分钟到达。

我在车上跟老黄同步我知道的信息。实际情况是,我知道的并不多,只知道我们前往小酒馆,与几个志愿者在那里会合。到小酒馆后,在这里穿戴齐整防护用品,再一同前往新冠肺炎患者家中。接头人叫郑冲,志愿者之一,这些天一直在响应网上的求助。微博上“肺炎患者求助超话”曝光度很高,许多情急之下无可奈何的患者,将病症等情况发到这个“超话”中,它们被大量转发,还经常以截图形式传播在微信朋友圈中。求助者的姓名与电话,就这样传播在互联网世界中。

2月7日晚,一位近80岁的婆婆在家中去世,志愿者将消息发在朋友圈,“奶奶没了脉搏,不需要床位了”。郑冲与另外两位志愿者,晚上一同去处理后事。

陆海月的家

一进小酒馆,气氛紧张,这是我到武汉的第四天。我上午曾去隔离酒店,与为家人求医的年轻人周洋一同看望他爷爷,中午也曾到天佑医院门诊大厅,但都没有此时此刻气氛紧张。我感到心跳加速,一是因为郑冲语速急促,指导我们穿戴,一面又不断接电话、发信息,仿佛有一万件事同时需要他处理。二是因为小酒馆灯光暗淡,视野不清,吧台里黑漆漆,外间亮着灯,不过也勉强够看,我们沿着吧台走到酒馆最深处,在此处边穿戴边提问,像是地下党接头;地上散落几箱防护物资,桌上也有口罩等一应装备,果然如先前所说,“东西都有”。三是因为,就在10公里外,死者家属正在等我们。家属有儿子陆国修,年过半百,新冠肺炎确诊患者,孙女陆海月,二十出头,正不知所措。出发迫在眉睫。

两辆车,他们在前,我跟老黄紧随其后。车停在武昌区中南路附近的一条街上,然后步行进入。

夜色厚重,小区里路灯同样暗淡。一团人围在社区服务中心门前,有穿保安制服者,也有像我们这样全副武装者,另外还有两辆派出所的SUV停在社区门口。几分钟后这两辆车先走一步,车道狭窄,调头时颇为费力,在场的人目光大都被它们吸引,目送其离开。其中一辆车的车窗缓缓落下,一个声音对着郑冲的方向说“那辛苦你们了”,郑冲圆滑应对,“应该的应该的”。人群外围,有一年轻姑娘,穿着粉色摇粒绒睡裤,黑色羽绒外套,脸上简单戴一口罩,面目看不大清楚,但眼睛里透着一股力量。见我同她谈话,立刻往右移动两步,“最好离我远一点”,“我虽然没做过检查,但我肯定是感染的了”。隔着大约三米,我们谈了几句。我没敢多问,她声音里明显带哭腔,刚刚去世的,正是她奶奶。

郑冲向社区工作人员咨询,新冠肺炎病人在家中离世后,接下来是何种程序。得知,第一,打给疾控中心,由他们派人来消毒;第二,办死亡证明;第三,殡仪馆来车把尸体接走。

等人群散去,包括郑冲在内的三位志愿者与我、老黄以及陆海月一行人,转移阵地,前往陆海月家所在那栋楼。此时已是晚上9点半。

上三楼。门开着,陆海月、三位志愿者和老黄依次入内,我殿后,等我走到门前,已经踏不进去——客厅太小了,一下挤进去五六个人,又都是穿戴着防护服、拿着工具的,已没有太多空间供人转身。我站在门口张望。这是个两室一厅,没有玄关,大门正对厨房门,厨房门紧闭。右手两间卧室门,一间关着,一间敞开,敞开的门里走出来陆国修,他正在穿外套,手里活动着,人却沉默不语,只是站在那里,没有跟众人寒暄。而紧闭的门内,躺着几个小时前去世的陆海月的奶奶。

几分钟后,我还是进屋了,刚在门外听起来还比较隐约的狗叫声,变得清晰起来,听声音方向,正是正前方,想必是关在厨房里,一声紧似一声,或许是被关得久了。陆海月收拾着两只口袋,终于问:“狗怎么办?”郑冲答:“都什么时候了,还管得了狗。”

志愿者带着大喷壶,要对海月奶奶的房间大肆消毒。疾控中心在电话中告诉郑冲,他们会来,但是要等,前面还排了7户。后来疾控中心一位30岁左右的男性工作人员向我确认,他们原本的确需要第二天才能过来消毒。7户,每户人家平均要花去他们两个小时,轮到陆家,起码得第二天中午。

不过即便当晚消毒完毕,陆海月父女,这个晚上仍然不可能留在这间房子里过夜。首先,从小到大,陆海月都是跟奶奶睡一个屋、一张床,虽然是头对着脚,也是亲密无间。现在已故的奶奶不得不继续留在屋里,家里还剩一个房间,一对父女,无处可去。

摆在郑冲面前的问题,是如何安置他们。

后来陆海月进方舱,穿的衣服都是郑冲给的

最理想的做法,当然是社区出面,给他们安排到隔离酒店。陆国修早就确诊,核酸检测呈阳性,曾高烧39.8摄氏度,居家隔离几天后,烧退了,症状减轻,如果放到若干天后,“应收尽收”政策下,可以住进方舱医院。而陆海月,作为密切接触者,也该由隔离酒店接收,从做核酸检测开始,一步步往前走。但此时此刻,情势逼人,社区并没有插手的意思。

我想起白天,和老黄到过一家叫作艳阳天的隔离酒店,当时是跟着年轻人周洋去看望爷爷,分明在那里看到有多间空房。病急乱投医,我提议,可以去“艳阳天”碰碰运气。不过,一来手中没有街道出具的证明,二来他们不在同一辖区,能被接收的可能性不大。

郑冲招呼陆海月父女上另一辆车,自己则上了我们的车,他在地图上找到一家最近的酒店,十几分钟可达。老黄开车,我在副驾驶,郑冲在后座,他探过身来,口中念念有词,像是与我们商量:“这酒店才200块一晚,他们又刚死了最亲的人,想再找找别的酒店。”郑冲的意思我听明白了,一个刚失去了祖母,一个刚失去了母亲,二人这个晚上的归宿,如果是破陋的小旅店,他心中不忍。

两辆车行进在夜色中的武汉,这回是我们的车在前,另一辆车在后,只不过大家都不知道去往何处。老黄开着车,为没有明确目的地感到踌躇,我回头看郑冲,等他拿主意。犹豫几分钟后,他在后座拨通了一个电话,语气仍十分急迫:“你们今晚还有房吗”,“套间也行”,“我有钱,一万块够吗”?挂掉电话,紧急调头,他为父女二人找到一间他认为过得去的酒店。出乎我意料的是,这个时期竟然还有开门迎客的酒店。

找到落脚点,郑冲放松下来,开始同我们讲述当天下午发生的事。

文章作者

驳静

发表文章215篇 获得17个推荐 粉丝1126人

j'écris, la nuit tombe, et les gens vont dîner

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里