北京防控,体系与细节

作者:丘濂

2020-02-26·阅读时长20分钟

本文需付费阅读

文章共计10363个字,产生45条评论

如您已购买,请登录

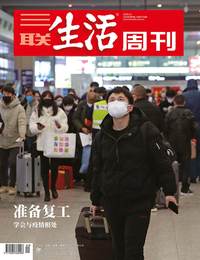

2月20日,北京街头一对戴着口罩、骑着电动车的情侣

主笔/丘濂 陈晓 记者/刘畅

巧合?还是历史重演?

2月下旬,北京关于疫情最热门的话题大概是一起医院的院内感染事件。2月19日凌晨,北京大学人民医院诊断出2例新冠肺炎疑似病例和1例核酸检测阳性,初步划定密切接触者250人左右,其中家庭密接1人,涉及人民医院老年病科以及透析室等医护及护工等院内人员100人,透析患者150余人。

在人民医院召开的新冠疫情专项防控工作会议上,发言的医院领导大致介绍了这起院感的前后过程:老年科一位田姓患者,已经住院六个月,住院期间因为肾功能不全,每个礼拜两三次的透析,而且经常发烧,医院对其有方方面面的会诊和处置,但都觉得没有新冠肺炎的典型症状,肺炎本身也不重。自女儿女婿家在新疆,回北京看望陪伴母亲。2月9号医院严格探视制度,女儿女婿没有再来医院,但在此之前他们已经出现了发烧的状况,在人民医院的发热门诊筛查出核酸阳性,确诊新冠肺炎。接诊的人民医院发热门诊大夫在询问他们之前的行踪和接触对象时,发现有老人也在医院住院,立刻给老人做核酸检测,发现也是阳性。

这是人民医院三起病例的确诊经过。但后面却带来了一个更大的问题,病毒到底是从哪里传进来的?是老人的女儿女婿从新疆带来的,还是人民医院内部存在有病原体呢?在医院追溯病源的过程中,发现1月16号到22号期间,医院老年科住进过一位80多岁的老人,几天后转院到了海淀医院,很快在海淀医院去世火化。去世后不久,老人家里的老伴和两个女儿都被确诊新冠肺炎。这个家庭在1月16号到22号住院期间来过人民医院,是可能的病源。接着追溯他们的行踪,发现他们在一月参加过一个聚会,聚会里面有一个后来确诊的患者。而这位确诊患者在更早的时间里参加过另一次聚会,聚会里有来自武汉的朋友。

2月9日,口罩之外,普通人也会穿戴防护服和护目镜

这是否就是人民医院这起院内感染的完整链条,答案仍不明确。在整个病源的追溯过程中,充满着“可能”和疑问——病毒的传播可能从一个多月前,也就是一月上旬就开始了。那时候市民们对肺炎还没有明确的认识,更没有足够的警惕。在1月23号武汉封城之前,大部分北京市民还是按照惯常的习惯生活,年前的聚会和社交活动在这个城市里相当频繁地发生着。两个有确诊病例的家庭,相互并不在一个病房,老年科的其他5个病人和4个护工目前没有发病,核酸检测也是阴性。所以他们之间到底是谁传染谁,还是说根本没关系,而是另有传染源,现在都很难有确定答案。如果在这件事里有什么是确定的,那就是“病毒就在我们身边,防不胜防”,唯一的办法就是加强防控。

人民医院的感染一共导致250人隔离,并让北京的新冠疫情连日放缓后又展现出严峻的态势。自2月4日来,每日新增确诊病例缓慢下降,2月16日降至1例。但2月19日这一天,人民医院的院内感染就贡献了3例。截至当天24时,北京累计确诊病例395例。更重要的是,这起院内感染在社会上引起了广泛的舆论关注,挑动了人们关于17年前的一些记忆。在2003年SARS期间,规模较大的人民医院承接了接收普通市民的救治任务,结果因为防护不足,导致大规模院内感染。多名医务人员染上SARS病毒,丧失救治能力,医院被封。这次的院感事件发生后,在人民医院内部的新冠肺炎疫情防控专项工作会议上,也提到了17年前的话题,让人不禁猜度这是一个惊人的巧合,还是历史的重演?北京的疫情防控自此会出现一个新的拐点吗?北京能守住吗?要回答这些问题,我们需要重新审视一下这个城市的防控体系。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得5个推荐 粉丝1483人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里