“新冠”,上海防控之道

作者:杨璐

2020-02-26·阅读时长25分钟

本文需付费阅读

文章共计12554个字,产生134条评论

如您已购买,请登录

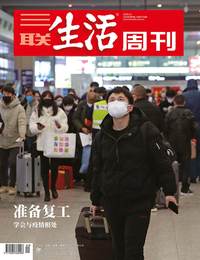

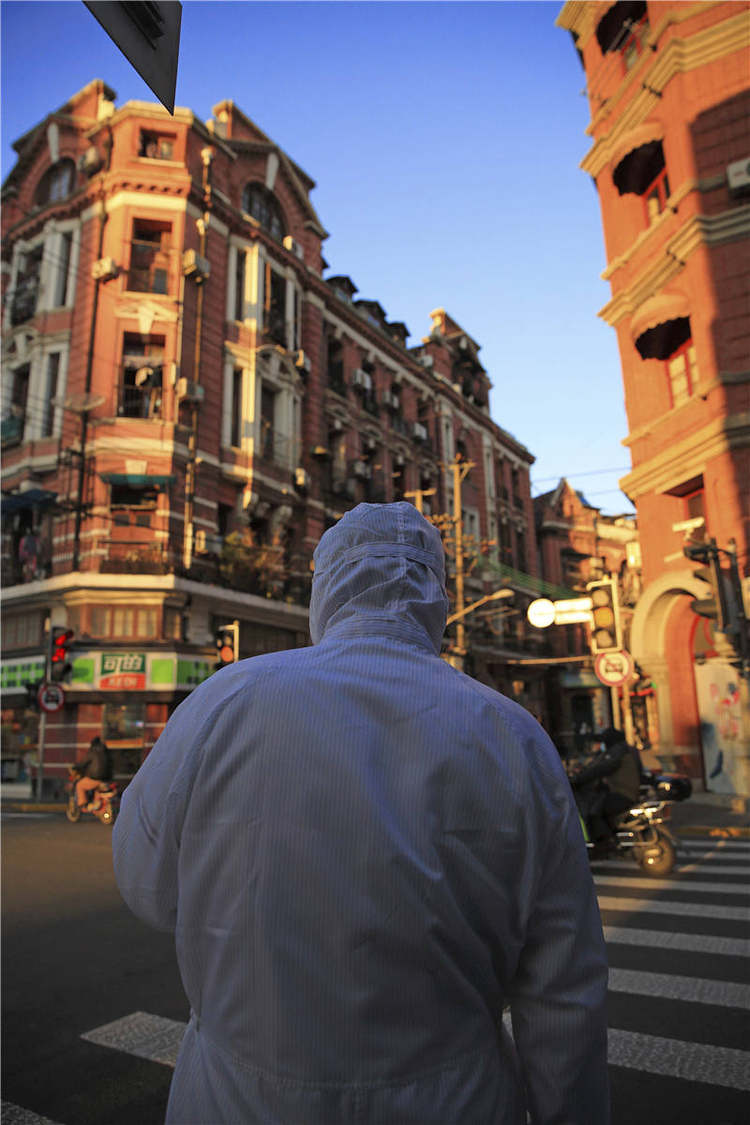

2月20日的上海街头,疫情是个突发事件,上海的处理却井然有序

主笔/杨璐 记者/薛芃

摄影/张雷

新冠肺炎疫情是一个重大的突发事件,上海给人的感觉却是处置利落且井然有序。在很短的时间内,似乎上海的每个市民都知道自己应该站在哪个位置,做些什么。市民在“把病毒闷死”这件事上迅速达成共识,社区工作人员拉网排查高概率的传染源和切断传播途径,110个发热门诊作为哨点识别出确诊病例,所有确诊病例送到远在金山的上海公共卫生临床中心(简称“公卫中心”)住院治疗。上海所有跟新冠肺炎相关的科室,最优势的医疗资源集中到公卫中心,帮助患者一起与病毒搏斗。

上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林说:“预防和治疗是牛鼻子和牛尾巴的关系。牛鼻子抓不住,只抓牛尾巴,那就只能跟着牛跑。抓牛鼻子就是要找到传染源,切断传播途径,保护易感人群。这不是卫生一家的事情,而是要动员全社会的力量。”

听起来行云流水,却没有办法临时抱佛脚。超级城市虽然像个巨大的机器,可它延伸到千家万户的触角全是非标准化的。紧要关头,靠的是多年打下来的基础:市民的意识和素质,基层工作人员的执行力、各种民间力量的调动,以及医疗体系、公共卫生体系的建设。摩天大楼拔地而起只需要一两年的时间,治理能力却需要日积月累。疫情就像大考,这个“黑天鹅”事件让我们思考,作为人口和经济体量庞大的超级城市,我们的城市准备好了吗?

2月17日的上海街头,防控需要全社会的动员

警钟敲得特别快

复工新闻在媒体上播了一周,以现代服务业为主的上海还在静悄悄中,沿街的店铺绝大部分都没有营业,写字楼也大门紧闭。预计从2月10日开始的第一轮“复工潮”没有到来,浦东和虹桥两大机场的旅客总到达量始终维持在每天2万至3万的低位,这个数字只相当于1月10日17.25万的1/8。上海复工最热闹的地方其实是居委会。现在要求所有返沪人员在家隔离14天才能上班,居委会办公室里每天络绎不绝的居民,既有人是刚刚返沪来登记的,也有人是隔离结束来领小区出入证准备上班的。

隔离14天是一个统一规定,基层却有千变万化的具体情况。最集中的矛盾在于,很多人是合租,室友回来的时间并不统一。为了确保新回来的人不会感染给已经上班的室友,再感染到室友每天的行迹路线,有的小区要求,一旦返沪住进房子,先回来的人也要跟着一起隔离14天。从防控角度讲这样做虽可以理解,但肯定会造成不便利,并且它不是一个明文规定,令人惊讶的是,我们几天里蹲守了若干个居委会,没见到有人质疑这个规定。居民自己协调了这种不便,有人推迟返沪,有人住进公司安排的隔离房,也有人自己花钱去住酒店,等等。

作为一个人口超过2400万的超级城市,上海从2月9日起,每天确诊人数只有个位数,整座城市却没有因此松口气,随着复工潮即将到来,甚至绷得更紧。之前小区因为疫情刚封闭的时候,只在进门时检查出入证,本刊记者到访的这个星期,连出门也要查。门岗告诉我们,他们担心正在隔离期的居民出小区,这些居民必须隔离期满才能领到出入证。即便能自由活动,市民也大部分时间都待在家里,到处静悄悄,却不知道有多少双眼睛盯着小区里的一举一动。真如街道真光七居委会党总支书记龚顺美给我看她的手机,前几天有人在楼门口没戴口罩聊天,立刻有处于不同方位的三个邻居给她发微信举报。2月19日,有人从湖北回到上海嘉兴路街道新港居委会辖区的家,党总支书记汤晓梅说,这个居民刚进小区,就有邻居打12345热线反映有人从湖北回来,门口还没给测体温。“没测体温是不可能的事情,这个例子就是说小区里发生任何事情,总会有风声传出去。”汤晓梅说。

文章作者

杨璐

发表文章146篇 获得14个推荐 粉丝2889人

周刊主笔、 新消费研究者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里