50 《巴黎圣母院》(上)| 最富诗意的法式音乐剧

作者:费元洪

2020-02-04·阅读时长10分钟

(点击图片,了解更多)

三联中读的朋友们,大家好,我是费元洪,下面我们就正式开启法语音乐剧的剧目解读,第一部当然就是经典的法语音乐剧《巴黎圣母院》(Notre-Dame de Paris)。

《巴黎圣母院》其实两周前刚刚结束了2019年和2020年的全国巡演,这也是第2次法语原版时隔16年之后来到中国,我相信很多观众还在回味当中。

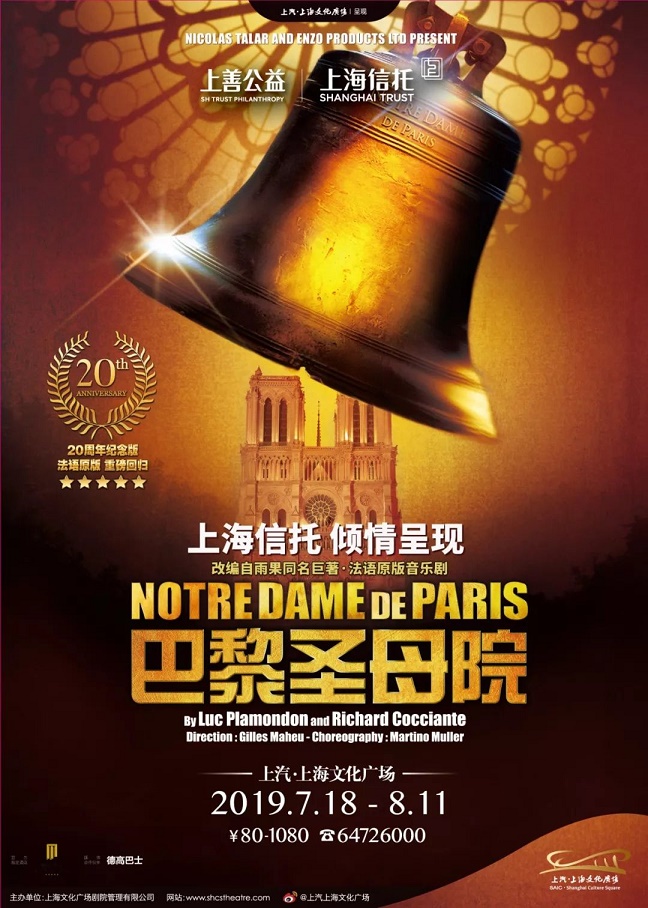

▲《巴黎圣母院》2019年演出海报

最浪漫的法式音乐剧是如何诞生的?

众所周知,《巴黎圣母院》是一部法国的音乐剧,但其实准确的说,它是由法国和加拿大联合制作的。因为加拿大有一个魁北克区,这里也是讲法文的。而《巴黎圣母院》有很多主创是加拿大人,住在魁北克区,其中包括制作人、编剧、作词、导演等。

1998年的9月16日,《巴黎圣母院》在巴黎首演,作曲是意大利作曲家理查德·柯西昂特(Riccardo Cocciante,1946—,意大利歌手、作曲家),作词是法裔加拿大人、词作家吕克·普拉蒙东(Luc Plamondon,1942—,法裔加拿大人、词作家)。我们看到,这两位最重要的主创人员都不是法国国籍,但是他们创作的《巴黎圣母院》却是最成功的法语音乐剧,也是我心中最浪漫、最法式,最富有诗意的法国音乐剧。

▲理查德·柯西昂特(左)和吕克·普拉蒙东(右)

《巴黎圣母院》在公演的第1年,唱片销量就达到了700万张。这个销量作为音乐剧唱片在英国和美国是不可想象的。而在1998年的中国,盗版横行,恐怕一年中国正版唱片的销量都比不过这一张唱片。唱片先行的音乐剧的营销程序也就在法国被固定了下来。

要知道,1998年《巴黎圣母院》首演的时候,其中的歌曲《美人》(Belle)已经在电台整整播放了三个月。《巴黎圣母院》获得了巨大的成功,20年来还拥有了全世界7个不同的语言版本。而有意思的是,《巴黎圣母院》却没得过托尼奖、奥利弗奖,更没有普利策奖,几乎没有英美奖项的认可。这也就表明了法语音乐剧和英美音乐剧不是一个评价的体系。

大约20年前,《巴黎圣母院》曾在伦敦演出过,但是被评论家批评得很惨,然后就再也没去过。去年(2019年),《巴黎圣母院》重新去了一次伦敦进行租场演出(租场的意思不是被邀请去的,而是自己花钱去演出),这次在伦敦的情况就好很多。

首先《巴黎圣母院》没有被定位为音乐剧,而更像是一场秀。另外,如今的时代不像20年前,英美几乎被戏剧评论家主宰的环境,这次伦敦的演出获得了很多伦敦的年轻观众的喜欢和追捧。今年,他们的制作人告诉我,《巴黎圣母院》就要去纽约演出了,不是在百老汇,而是在纽约的林肯中心。林肯中心是一个倡导多元文化和高雅艺术的机构,也就是说,《巴黎圣母院》依然没有进入百老汇的体系,而且这次也是租场演出,并非被邀请。虽然他们并不是一个体系,但法语音乐剧其实也在渴望获得全世界,特别是英美主流社会的认可。

当然,之前我就说过,不可否认百老汇和伦敦西区本身在文化上也是有些排外的,所以欧洲音乐剧能够进入英美的主流社会演出也是并不容易的。

《巴黎圣母院》和中国有哪些不解之缘?

如之前所说,法国不像伦敦西区和百老汇一样,有驻场演出音乐剧的传统和环境,所以它不能算是一个产业。法国的音乐剧更像是一颗颗流星,即便像《巴黎圣母院》这样成功的法语音乐剧,20年来在法国也没有固定演出的地方。

《巴黎圣母院》剧中有一首歌叫做《非法移民》(Les Sans-papiers),这20年来,《巴黎圣母院》也是一个“合法移民”,它不时地出现在世界各地,这也是我为什么说法语音乐剧没有产业的原因。因为他们的剧目的产生和运作都是不规律的,随机性很强,这一点其实跟中国的环境也很像,缺乏体系,操作上比较随意。

▲《巴黎圣母院》舞台剧照《非法移民》

我们回顾一下《巴黎圣母院》和中国的关联。2000年左右,《巴黎圣母院》最初是以CD和DVD的方式进入中国,那时还是海关的卡口带。

我记得, 2001年我刚刚考入上海音乐学院读研究生的时候,《巴黎圣母院》的音乐不知陪伴了我多少个夜晚,激动难眠。我相信《巴黎圣母院》在中国各个城市的认知也是从那个时候开始的。

《巴黎圣母院》一共来过中国三次,第1次则是2003年的上海,我当时就坐在上海大剧院的观众席里,高价位的坐席没有被卖掉,只有我一个人坐在那儿。

现在回顾《巴黎圣母院》三次来华的演出反响是完全不同的。 2003年,《巴黎圣母院》第1次来上海,其实只演出了6场,还没有演热就结束了,当时的亏损很大,原因也很简单,一是因为场次较少,成本太高;二是主要在于宣传推广的力度也不大。

第2次,2011年来演出的是英文版的《巴黎圣母院》,一共演了三周共24场,就在当时刚刚建成不久的上海文化广场。虽然是英文版,但也获得了很大的成功。英文版的原因是因为版权问题。词作者吕克·普拉蒙东和制作方还有其他的制作者,应该是闹了矛盾,导致吕克·普拉蒙东不授权法语歌词给《巴黎圣母院》使用,最后不得不使用了英文的歌词。所以,2011年的演出是挺有趣的,一堆会说法文的演员却不得不用英文来演唱《巴黎圣母院》。

如今,2019年是《巴黎圣母院》第3次来中国演出,也是最成功和最热闹的一次。除了上海之外,它还开启了为期几个月的国内巡演。因为,这是时隔16年之后法语原版的第2次来华,所以观众期待值非常高,再加上2019年4月巴黎圣母院遭遇大火,也把经典建筑再次拉入了人们的记忆当中。

回顾三次来华,从最初的门可罗雀亏损严重,到如今上海的演出秒空、秒杀。这三次来华我们见证了《巴黎圣母院》的巨大变化。

就在刚刚结束的中国巡演上海末场演出的时候,全场观众都用法语大合唱了《大教堂时代》(Le Temps Des Cathedrales),这一刻真的特别令人感动。绝大多数的观众不懂法语,但是能够跟着语言的发音和音调一起合唱,可见《巴黎圣母院》的影响力和中国观众对它的喜爱。

▲《巴黎圣母院》2019年上海文广演出谢幕

不太依靠明星的《巴黎圣母院》

因为审美在不断变化,在中国的很多音乐剧,特别是英美的音乐剧,经过20年的时间后观众都会流失,剧目认知度也会变差,但是《巴黎圣母院》却历久弥新,不仅存量的观众愈发成熟,增量市场又涌入了新成长起来的年轻观众。网络对于用户的分流和整合,也令《巴黎圣母院》成为了青年观众,甚至二次元人群的交集。

不得不说,《巴黎圣母院》的观众年龄覆盖度很大,可以说是法语音乐剧年龄层覆盖最大的一部戏。

还有一点,《巴黎圣母院》应该算是法语音乐剧里面不太依靠明星的一部音乐剧。

不太依靠一方面指的是因为时间久远,它不像其他的法语音乐剧,比如比较新的《摇滚红与黑》《摇滚莫扎特》,年轻观众是伴随网络生长起来的一代,对新戏的主演人物的认知度很高。对于像《巴黎圣母院》当年的首演者来说,距今已经20多年了,年轻观众的认知度不像新戏那么强烈,就算当年的主演明星可以来演,观众可能也觉得不合适了。如今只有佛罗洛主教是“丹妞”演的,我们称之为丹叔(丹尼尔·拉沃伊,Daniel Lavoie,1949—,加拿大演员),这个角色年龄大一些是可以演的。

▲丹叔扮演的佛罗洛

还有一个原因指的是《巴黎圣母院》的角色分配是比较均衡的。像卡西莫多(Quasimodo)、主教佛罗洛(Frollo)、游吟诗人格兰古瓦(Gringoire)、艾斯美拉达(Esmeralda)、菲比斯(Phoebus)、克洛班(Clopin)这6个角色戏份比较平均,每个人都有自己的特色,没有谁是绝对的主角。也就是说,观众对角色的关注度被分散了,不会完全聚集在某一个明星演员身上。

而像《摇滚莫扎特》、《摇滚红与黑》、《罗密欧与朱丽叶》就有非常明显的主角,这是戏本身的特点。我个人觉得,大家要珍惜一部不太依赖明星演员的法语音乐剧的好戏,特别是对于我们运作者要珍惜。因为看一部戏,如果过于注重个体演员是谁来演的话,对音乐剧未来的发展是有伤害的。

事实上非英语音乐剧在上海乃至全国能获得如今这么大的成功和影响力,这在10年前是不敢想象的。《巴黎圣母院》之所以可以获得这样的成功,也说明了音乐剧的艺术语言是次要的,首先应是艺术的审美可以被观众所喜爱。就像我前面所说,法语音乐剧和中国文化,本身就有着很大的共通和共鸣之处。

雨果的文学浪漫主义对音乐剧《巴黎圣母院》的影响

下面我想说一说《巴黎圣母院》的“始作俑者”,也就是作者雨果(Victor Hugo,1802—1885,法国著名诗人、作家)和他的浪漫主义。

▲维克多·雨果

即便在中国,雨果也是一个大家耳熟能详的作家。在雨果生活的19世纪,法国的文学界可谓是群星璀璨,用流派的概念来说有浪漫主义、现实主义和自然主义。“浪漫主义”中能够数得出来的作家,除了雨果之外,还有夏多布里昂(François-René de Chateaubriand,1768—1848,法国政治家、外交家,早期浪漫主义代表作家)、拉马丁(Alphonse Marie Louis de Lamartine,1790—1869,法国诗人、作家、政治家)、波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821—1867,法国著名现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作《恶之花》),女作家则有乔治桑(George Sand ,1804—1876,法国著名小说家),而现实主义文学作家则有巴尔扎克、司汤达、福楼拜,自然主义作家则有左拉(Émile Zola ,1840—1902,法国自然主义小说家和理论家,自然主义文学流派创始人与领袖)。

抛开流派的概念不谈,19世纪对于法国文学的确是一个分水岭,分水岭最为鲜明的标志就是文学的世俗化。之前的文学是比较精英,属于贵族和王室的,如今则转向了公众和人民。当然现实原因在于毕竟之前认字的人不多,受教育的人也少。

公众认知度的提高很大的原因是古腾堡印刷术的普及,这一点在《巴黎圣母院》第二幕第1场的《佛罗伦萨》(Florence)的歌里也提到了。印刷术就像如今的互联网一样,推动了科学大踏步地前进,促成宗教改革的成功,而宗教改革让过去的宗教权威摇摇欲坠。所以在《佛罗伦萨》这首歌里,关于印刷术相关的话,由主教佛罗洛唱出来是有原因的。

▲《巴黎圣母院》舞台剧照 佛罗洛与格兰古瓦对唱《佛罗伦萨》

因为佛罗洛代表了过去的老旧的宗教权威,而且佛罗洛还以先知的身份预言了宗教的改革。在15世纪时,宗教改革还没有发生,这显然是作者普拉蒙东希望带给观众的纵览古今超越时间之外的感受。

浪漫主义文学世俗化的根本原因在于受教育的民众大大增加,而雨果伴随着人民意识的觉醒,用文学推动了这一进程。

雨果在《<克伦威尔>序》里说,“人民,只有广大的人民才能让作品不朽。”于是为人民而写作,也成为雨果一生的写作宗旨。

用另一个作家村上春树的话说,“在高墙和鸡蛋面前,文学家应该始终站在鸡蛋这一边。”雨果就是这样一个文学家。

说来也是巧合,2002年第1次来到中国的世界经典音乐剧《悲惨世界》和2003年的《巴黎圣母院》都是雨果的作品。至今这两部作品依然是最顶级的第一梯队的作品,打开了世界经典音乐剧引进进入中国的大门。

《巴黎圣母院》和《悲惨世界》有什么区别?

同为雨果的作品,虽然《巴黎圣母院》和《悲惨世界》都是浪漫主义文学的代表作品,但还是有些差异。我在这里比较一下。

第一是《巴黎圣母院》是雨果29岁的作品,而《悲惨世界》则是雨果60岁完成的作品,两者差了整整30年。雨果在写《悲惨世界》的时候,不仅写作的时间更漫长,而且剧中的伏笔很多,情感复杂而深厚,或者可以说作家这时更成熟了。而《巴黎圣母院》里面的关系则相对简单的多,基本上是贫穷但高尚自由的人与为富不仁的腹黑一族的对峙。它是个人与社会的对抗,体现了现有秩序之外对公平美好的无条件的追求。《悲惨世界》里面,更多转变为倾听、理解、包容和共情的蜕变。应该说在文学性上,《悲惨世界》要显得更为丰厚。

两者还有一个差别在于《巴黎圣母院》的故事定格在15世纪路易十一的统治时期。故事背景比雨果生活的年代早了300多年,而《悲惨世界》的时代就是雨果生活的年代。

因此《巴黎圣母院》是雨果对历史环境的想象和虚构,而《悲惨世界》其实是雨果对当下生活的写照。

▲《悲惨世界》音乐剧DVD 封面

此外,《巴黎圣母院》故事的时间长度是6个月,而《悲惨世界》的叙事时间长度长达30多年,因此《悲惨世界》可以被称为为数不多的史诗音乐剧。

在浪漫主义文学的人设上,善恶两元对立是小说家经常采用的模式,善者至善,恶者至恶,两者水火不容。雨果的小说人物角色都是非常鲜明而对立的,像《悲惨世界》里的米里哀主教的善与德纳第夫妇的恶,《巴黎圣母院》里面卡西莫多的善和佛罗洛的恶一样,两者都对比鲜明。

作为一个浪漫主义巅峰时期的小说家,雨果的优点在于他不会浅薄地把他的英雄塑造成所谓的完人。比如佛罗洛主教的恶,并不是个人意义上的虚伪,而是对人内心深处的挖掘,埋藏着情欲、仇恨、社会畸形的虚荣,佛罗洛也是中世纪宗教教条专制之下灭人欲思想的受害者。再比如沙威,显然不能用善与恶来简单的定义这个人,他是有原则的,甚至是值得钦佩的。

好的,这一讲讲述了《巴黎圣母院》的相关背景与文学性的关联。下一讲,我将深入讲述《巴黎圣母院》的音乐与戏剧部分。

本节音乐剧卡片

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

同我们一起进入经典音乐剧的世界

文章作者

费元洪

发表文章105篇 获得12个推荐 粉丝1908人

资深音乐剧人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里