古乐的催化与现代精神的交融:从阿巴多晚年诠释风格的转变谈起

作者:爱乐

2020-01-07·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5086个字,产生0条评论

如您已购买,请登录 文/武文尧

文/武文尧

提到传统的大指挥家,曾担任伦敦交响乐团首席指挥、维也纳爱乐终身指挥,作为卡拉杨接班人执掌柏林爱乐,创立琉森节庆管弦乐团的意大利指挥大师阿巴多(Claudio Abbado,1933-2014)大家都不陌生,长期以来为人乐道的便是他对于编制庞大的后浪漫派音乐的处理,尤其晚年在琉森音乐节复出后的多场马勒诠释,更是公认的经典。关于阿巴多的生平,已经有各式各样的专文评介,笔者就不再炒冷饭了。不过各种介绍阿巴多的文章中,有一件事总是被轻轻带过,那就是晚年大师自创的一个乐团:博洛尼亚莫扎特乐团(Orchestra Mozart Bologna,以下简称莫扎特乐团),除此之外,阿巴多晚年指挥风格的转变,通常被一句“尊重原谱”简单带过,甚至对于许多“发烧友”而言,阿巴多与该团的演出,有些“平淡无味”,与早年带领柏林爱乐的风格南辕北辙。造成这种大转变的关键因素,笔者认为正是“古乐”带给大师的影响了。

欧洲古乐复兴运动(historically informed performance)自上世纪60年代开始,已逾一甲子,这股复古风潮以锐不可挡的趋势,席卷了欧洲的乐坛,影响了无数音乐家与乐团。当古乐复兴运动开始蓬勃发展的时候,中国正经历文化大革命的混乱年代,音乐艺术的发展十分受限,封闭的社会环境导致对于新知的接收度相对缓慢。长期以来,19世纪晚期以降、直到20世纪初期的传统“大型浪漫派”曲目、演绎风格,已成为中国乐迷们较为熟知的既定印象。不过,随着海量的知识传播、互联网媒介的日新月异,古乐风潮在最近几年总算吹到了华夏大地,各地相继举办早期音乐节(包括巴洛克音乐节)、学术研讨会,甚至还成立了自己的古乐团(如上海恰空乐团,以及台湾的古乐团,等等),翻阅中国几个重要演出场馆的演出信息,古乐团演出的场次逐渐增多,世界各地如雨后春笋般相继成立的各种古乐团,也相继受邀来到中国演出。

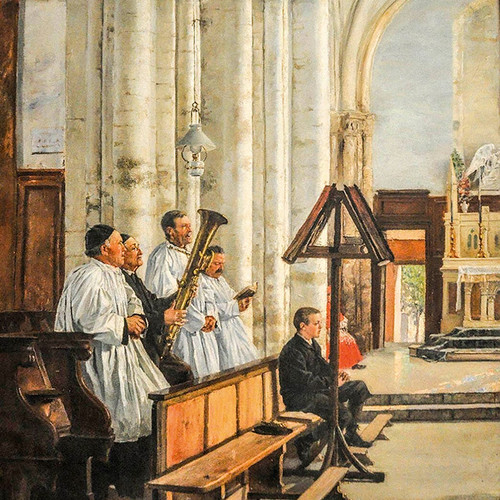

古乐运动的起点,或许可追溯到哈农库特(Nikolaus Harnoncourt,1929-2016)与其妻子创立的维也纳音乐协奏团(ConcentusMusicus Wien),他们使用仿古乐器(period instruments),以经过考据的文献、资料,试图重建属于那个作品时代的音乐风格与演奏。和哈农库特同时代、同为古乐复兴运动发起人的荷兰羽管键琴演奏家莱昂哈特(Gustav Leonhardt,1928-2012),与哈农库特合作录制了全套的巴赫宗教康塔塔,不仅打开了当时听众的视野,更影响了之后音乐家对于演奏巴赫作品的诠释。如今,古乐无疑已经成为当今乐坛的“主流”,这种新型演奏方式代表的是一种精神与态度,是对卡拉扬以降的那种传统厚重、浪漫派风格演绎的一种反动。如果对于音乐相当敏锐的爱乐朋友,定会发现如今有许多指挥家,他們的名字虽然不被归类在古乐运动的名单之中,但他们的诠释风格,尤其在指挥18世纪莫扎特、贝多芬等作曲家,或是早期浪漫派音乐时,很明显地都有着古乐的思维与想法。更有甚者,在演奏贝多芬的交响曲时,直接让小号换上管身较长的古式小号。笔者曾经在台北欣赏过帕沃·雅尔维(Paavo Järvi)与不来梅室内乐团的演出,他们演奏的勃拉姆斯《第一交响曲》,不只直接使用古乐小号,甚至不断更换定音鼓的鼓棒,弦乐的各种处理都有别于传统浪漫派的声响,仔细营造出各种细腻的效果。由此可知,所谓的“古乐”不一定是要使用仿古乐器,也不一定要使用412Hz的定音,在现代乐团上一样可以落实古乐的想法。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得4个推荐 粉丝18380人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里