《天使之骨》首演后的再观察:与作曲家杜韵的Q & A

作者:爱乐

2020-01-07·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3538个字,产生0条评论

如您已购买,请登录 文/栾复祥

文/栾复祥

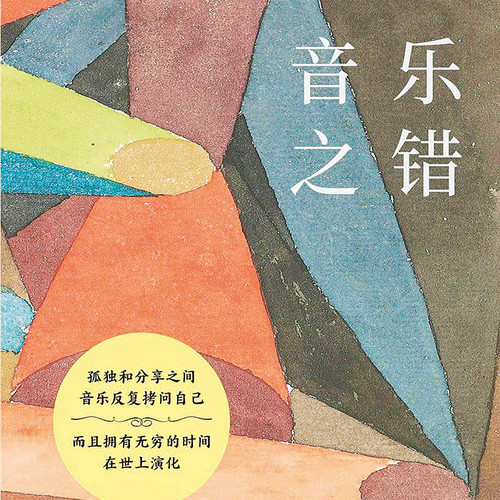

单一作品的创作是有限的,对其的解读是无限的。

解读的综合是无限的,个别的解读又是有限的。

在打量作品的过程中,观察者的局限性,决定了对作品的每次观察,都注定是管窥的结果。为了克服这一局限性,针对诸多独立“观察”的“再观察”也就显得可贵。而对于创作者,其经历的创作过程,是一种无法被外人体验的正向观察。而作者视角的“再观察”,对理解作品创作的原始意涵、找到多样性评论之间的联系,具有不可替代的价值。

有幸的是,在这次《天使之骨》北京首演之后,我们采访到了作曲家杜韵老师,请她针对《天使之骨》做一次“再观察”。

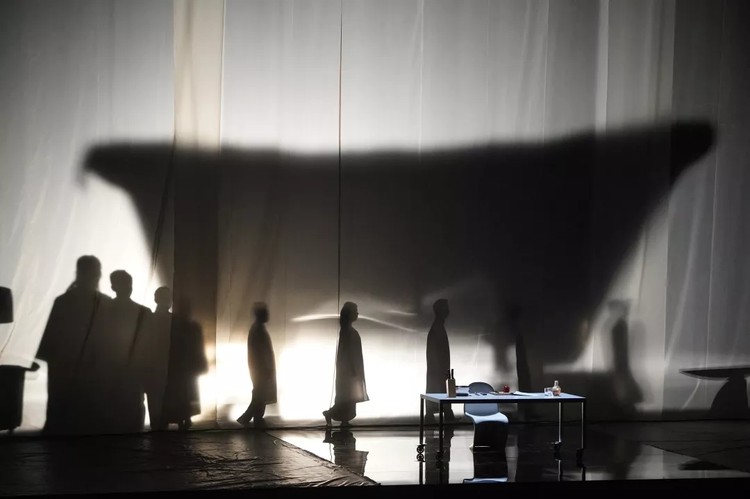

您对此次《天使之骨》在亚洲的首演满意吗?《天使之骨》在北京演出后,您又是怎么看待各路评论的?

杜韵:总的来说,这次《天使之骨》在北京演出,我对我们的观众实在是相当满意!因为我发现观众们会对这部作品做出很多不同的、自主的解读。这些解读来自电影人、戏剧人,也来自歌剧听众、戏曲听众……他们从各自迥异的背景出发,所做的评论非常有思想性,有些很有新意。同时也有上了年纪的听众跟我反馈道:“杜韵,你这个旋律好难找啊,但是我就是觉得特别喜欢!”这样更为感性的评论,我认为也是很棒的。

我觉得,作为创作团队中的作曲家,从创作到收到评论的过程,就好像是抚养一个孩子一样。我作为作曲家,务必要呵护这部作品成长起来,但长大后别人如何去欣赏、理解、评价它,我是不能决定的。在它长大之后,我能够做的是告诉大家,在写作时我的初衷是怎样的?这其中也包括一些技术层面的想法。

《天使之骨》当中使用了明显的“风格”切换和混搭,这样的写法是如何同歌剧中的戏剧部分联系起来的?

杜韵:从历史来看,歌剧的本质就是用音乐的——听觉艺术的手段去完成一个故事。最早回溯到蒙特威尔第,他对于“讲故事”的渴望,对音乐表达功能的期待促使他开始创作歌剧;在后来的一段时期中,作曲家们对歌剧程式化的关注,或许更胜于戏剧性。而到了我自己将要动笔的那个时刻,这一对属性又是我的问题了。

对我个人来讲,“歌剧”不是我本来的艺术语言;我最近又有一个关于昆曲的项目,而“戏曲”也不是我本来的艺术语言。但辩证地说,他们既是“非我”、非主体,又都可以被我作为客体所吸收和用于创作;并且正是因为这种“非主体”的特点,使我可以更广泛地、平等的“混搭”他们中的多者。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18380人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里