刀锋上的渴望:肖邦之后的“波兰乐派”

作者:爱乐

2019-11-06·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6136个字,产生0条评论

如您已购买,请登录 文/张杰

文/张杰

1953年斯大林逝世后,赫鲁晓夫上台执政,苏联放宽了对波兰政府的掌控,这也预示了波兰音乐创作的“解冻”时期。1956年,波兰举办了第一届“华沙之秋”国际现代音乐节。音乐节上出现了以卢托斯拉夫斯基、潘德雷茨基和格莱茨基等为代表的波兰新一代本土作曲家,通过他们初露锋芒的原创性作品,与西方“先锋派”音乐形成碰撞,在传统与现代之间擦出耀眼的火花。“波兰乐派”(Polish School)这一字眼正是在第一届音乐节上,被作为一个标签提出。

一

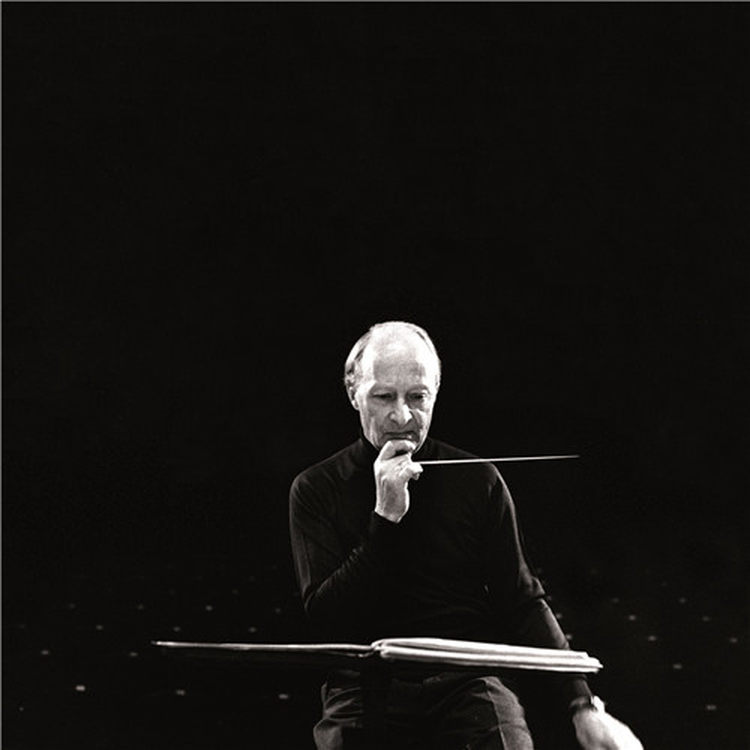

维托尔德·卢托斯拉夫斯基(Witold Lutoslawski,1913-1994)从创作早期开始,就向德彪西、斯特拉文斯基、巴托克等前辈学习。直至1945年前后,由于“二战”的影响,再加上当时序列主义在波兰不被接受,卢托斯拉夫斯基内心受压制的民族情怀霎时迸发出来,随之投身于以本民族音乐元素为主题的音乐创作中。

卢托斯拉夫斯基创作的《十二首民歌旋律》(Twelve folk songs melody,1945)、《弦乐序曲》(Overture for Strings,1949)、为女高音与管弦乐队而作的《西里西亚的三联画》(Silesian Triptych,1951)、《乐队协奏曲》(Concerto of Orchestra,1950-1954)等作品,带有浓重的民族色彩的烙印。他在《弦乐序曲》中采取了由8个音所构成的序列,开始探索新的调性化语言特征,将建立在某个特定和弦上的和声、织体逐渐铺陈开来,他在整个创作过程中将贝多芬式的那种逻辑性、严密性融入到这部早期作品中,得以彰显出其结构不仅在于高度缜密的组织方式,同时也在于言简意赅的创作主旨,以至于很难在乐曲中找到过剩的材料,这也是乐评论家们将他的早期作品归结为“新古典主义”的缘故。而《乐队协奏曲》的创作则是卢托斯拉夫斯基在1950年受指挥家维托尔德·罗威基的委约,为正在重建的华沙爱乐乐团而创作的经典曲目。该作运用了波兰帕龙斯卡民歌旋律,以分解和弦形式为主,并融入了多调性的创作手法,体现了作曲家将古典风格与民间音乐相统一并融入自己作品的独特风格。随后,卢托斯拉夫斯基在1952年又将之前的《十二首民歌旋律》加以改编和创新,创作出另外一部作品《五首民间歌曲》(Five folk songs),在此作中,他并不是对原汁原味的民间素材做出完全的复制,也不是对整体性结构进行效仿,而是以民歌旋律为根基,创建全音阶式旋律,运用不协和的和声语言与旋律相逆,最终逐渐摆脱出波兰民间音乐的框架,给人以一种焕然一新的民族特色。

与卢托斯拉夫斯基、潘德雷茨基同为“波兰乐派”的波兰当代古典音乐大师亨里克·格莱茨基(Henryk Górecki,1933-2010)也是一位代表人物,在20世纪50年代,由于波兰与西方的关系相对缓和,他因而得以深入接触韦伯恩、施托克豪森、诺诺、梅西安等作曲家的作品,通过对序列主义、音簇手法加以剖析和运用,探索出独特的个人风格。至1970年代,格莱茨基已经提炼出自己现有的模式与结构,创作出著名的《第三交响曲“悲愁之歌”》。该作共分为3个慢板乐章,为独唱女高音与管弦乐队而作,在每个乐章的特定小节处都会出现由女高音演唱的纯正的波兰文唱词,整部作品近一个小时。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得2个推荐 粉丝18388人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里