3.2 大运河|千帆竞泊积水潭

作者:耿朔

2019-10-21·阅读时长5分钟

三联中读的朋友你好,我是耿朔,欢迎跟我一起搭乘历史之船,沿着纵贯几千里的京杭大运河,探访沿途的自然风光和人文遗迹,追寻这条漫漫长河上的人与事。

三联中读的朋友你好,我是耿朔,欢迎跟我一起搭乘历史之船,沿着纵贯几千里的京杭大运河,探访沿途的自然风光和人文遗迹,追寻这条漫漫长河上的人与事。

从这一节开始,我们就正式从北向南开启京杭大运河之旅。大运河的北端,不用说,当然是北京,元明清三代,这里都是首都,是南方物资北运的主要目的地和最大消费市场。但是要更细致地说京杭大运河在北京境内终点是哪里,那就得有一个历史发展的观念了,因为不同时期终点是不一样的。

今天我们这一节内容的地理范围主要是在北京的老城区,也就是现在的二环里头。

如果我们是生活在大都里的元代商人,比如专门售卖南方出产的丝绸或是茶叶,我们的店最理想的选址是在今天什刹海的北岸,因为当时来自苏杭的货船可以一直沿着运河到达我们店门口。这是元代的什刹海——当时叫做积水潭,是漕运的终点,是总码头,船只进入元大都城内以后就会停泊在积水潭北岸,我们可以想象一下当时那种千帆竞泊的热闹场面。

元代的积水潭相当于今天的什刹海,实际上面积比什刹海还要更大一些。而今天北京依然有积水潭的名字,是指今天的什刹海三海当中,最西边的西海子,你要在地图上看的话,今天积水潭医院里头很小的那个湖。地铁二号线上现在有一个积水潭站,今天我们讲积水潭其实所指代的范围变小了,元代的时候,指代比什刹海更大的这一大片的水面。因为水面相对辽阔,所以当时也被称为“海子”。我们知道“海子”是蒙古人对湖泊的称呼。

因为京杭大运河北边漕运的总码头就在积水潭的北岸,这就带动了海子斜街的发展,也就是今天的鼓楼西大街和烟袋斜街一带,我们看这些道路的走向就是和什刹海的湖岸密切相关,有的和湖岸平行,有的垂直相交,当时在这一块就有各种各样的市场,文献记载有“米面市”、“鹅鸭市”、“缎子市”等等,还有专门提供劳动力的市场叫“穷汉市”,所以被誉为“富庶殷实莫盛于此”,成为大都城中最为繁华的商业中心。

让我们了解一下今天的什刹海,也就是元代的积水潭的一个历史吧。它并不是一个天然形成的湖泊,积水潭一带包括码头和市场的形成,得益于元代著名水利学家郭守敬对京杭大运河最后几十公里的成功改造。我们知道早在隋代开凿的大运河,其中华北地区的这一段,当时大运河叫做“永济渠”,最北端是涿郡,也是北京一带,到了辽金时期,政府又先后开凿了萧太后运粮河、金口河(闸河)等运河,为了连同城市和东边的潞河,从潞河就进入了大运河的主干。这些运河在一段时间里发挥过重要作用,但也因为各种原因逐渐淤塞枯竭。

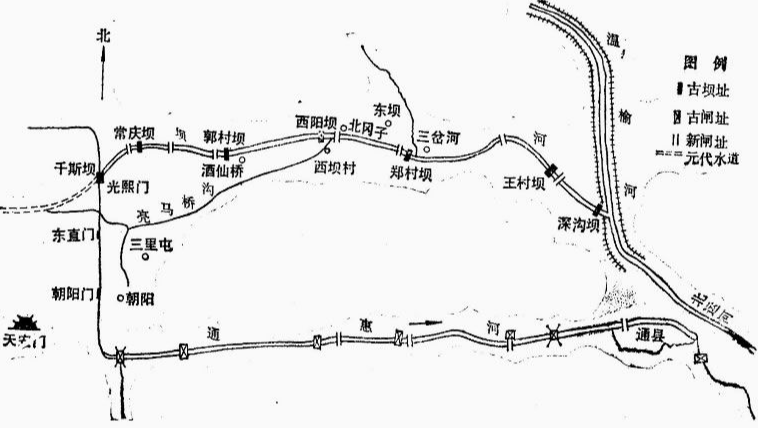

到了元代初年,随着在辽金旧城的东北边当时全新建设起大都城,也就是今天北京市区的所在,大都成为元帝国的首都,这样位置的改变、以及它是一个帝国,对南方物资的需求也增大,必然要求开通新的运河,元世祖忽必烈时期先后开凿了两条连接大都和东边通州潞河的人工河,一条偏北,称为坝河(也叫阜通河),西起元大都光熙门(今天北京地铁13号线还有光熙门一站),东至通州城北汇入温榆河。听坝河这个名字估计就能猜到它的特点:河上建坝调节水位,的确如此,因为坝河水位上下落差达20米,需要沿途修了七座坝来提升水位,但因为这条河水量有限,很难承担全部的漕运功能,而且维护成本也很高,后来逐渐废弃。

不过今天坝河的河道依然完整存在,并且留下了西坝河(位于常庆坝以西)、酒仙桥、阜通、东坝(郑村坝一带)等地名,经常在朝阳区或者在望京一带活动的朋友应该听起来很亲切吧。我自己每天上班都会经过像酒仙桥、阜通这样的地方,因为我的学校在望京。

这些地名,比如西坝河,为什么叫西坝河?就是位于当时坝河上的一座坝,也就是常庆坝的西边而得名。东坝就是指这个地区位于坝河上的一座叫作“郑村坝”,偏东的这座坝的附近。

酒仙桥,今天我们是看不到这座老桥了。曾经在这个地方有一座跨越坝河的古桥,这还有一个跟酒仙有关的传说,所以叫作酒仙桥。望京地区的阜通东大街、阜通西大街,这个阜通就是来自坝河的另外一个名称:阜通河。所以听起来是不是很亲切。后来坝河的不堪重负,使得元朝政府必须另寻他策,这时候著名水利专家郭守敬提出了一个替代方案,将温榆河上源的昌平白浮泉等泉水截流,开挖渠道一路接纳西山诸泉,汇入今天颐和园昆明湖的前身瓮山泊,然后通过高梁河引到元大都的西北隅,从和义门(今西直门)入城,汇为积水潭,这一片水域面积要比今天什刹三海更大,横亘在都城中西部,在二十四史之一《元史》的《河渠志》中对此有明确记载:“海子,一名积水潭,聚西北诸泉之水流行入都城而汇于此,汪洋如海,都人因名焉。”那我们就知道什刹海的来历,其实是一个半人工的水利工程。

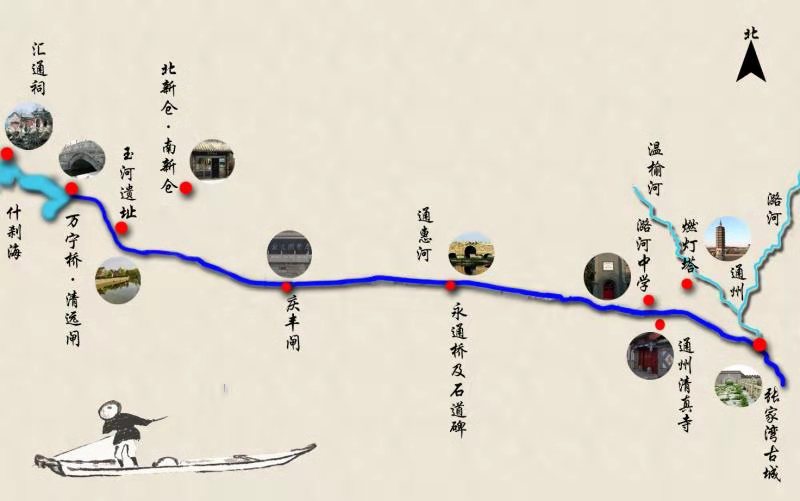

然后再向东郭守敬又主持挖建一条通惠河,以连接通州的北运河也就是潞河。这项工程是至元二十九年(1292年)开工,次年完工,全长差不多有35公里,在元代发挥了巨大的运输功能,也就是前面说的为什么当时南方的货船可以一直开到积水潭的缘故。今天位于西海子北部小山上重修的汇通祠,现在就是纪念郭守敬的纪念馆。

今天什刹海的最东边,紧靠着鼓楼和地安门之间的地安门外大街,就在什刹海和地安门外大街的交汇点上,有一座古石桥“万宁桥”,是单孔汉白玉石拱桥,长34.5米,宽和大街相同有17米,这座桥看起来不太起眼,可能有不少朋友走过也未必注意到,但在元代非常重要,一方面从南北向来说,它位于元大都中轴线上,中国古代都城中轴线上的建筑,都是非常有意义的。另一方面从东西向来说,由于这里就是通惠河的起点,桥下西侧建有控制水量的水闸,叫做“澄清闸”或是“澄清上闸”,所以万宁桥是当时大都重要的地标,可以说一个节点性的所在。

到了明代,桥在地安门之北,地安门为皇城的后门,所以民间也称为“后门桥”。我很早的时候读刘心武先生的小说《钟鼓楼》,里面有一个角色,就是男主人公的父亲,他就是在后门桥的桥头专门给人修鞋。后门桥的命运可以说是起死回生,为什么这么说?20世纪50年代时扩建道路,桥身被埋在地下,大块石板铺砌的桥面也为方便走车铺设了沥青,一直到1999年万宁桥才重新被挖出来,古桥重见天日,桥身有元代的石块,也有新补的,可以看得很清楚。这也是我们在文物修复当中的一个原则,叫“可识别性”。

除了桥本身,我觉得特别有意思的是,在万宁桥两侧驳岸边共有六个镇水兽,桥西两个,桥东水上两个与水下两个,其中桥西两个保存非常完整,我们每次路过都会进去看一看,因为它们雕得非常有意思。它们趴在岸边,而脑袋探出去,似乎在观察水势,雕刻得栩栩如生,富有情趣,根据我的游历,在下一节要讲的八里桥,以及北京北边昌平朝宗桥也都有这样的小可爱,可能是元明时代重要桥梁的贯用装饰。

这一节我主要介绍了元代对于大都运河水系所作的工程,介绍了终点积水潭也就是今天什刹海的基本情况,还提到了万宁桥的地标意义。那下一节我们就从万宁桥出发,驶入通惠河,一路向东。

如果您喜欢本节内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

耿朔

发表文章209篇 获得28个推荐 粉丝1825人

从考古学到艺术史

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里