未来的粮食

作者:袁越

2019-10-09·阅读时长25分钟

本文需付费阅读

文章共计12941个字,产生317条评论

如您已购买,请登录

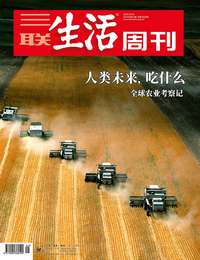

美国中西部小麦收割(视觉中国供图)

托管与超越

7月末的一个早晨,我搭乘当天唯一的直达航班从北京飞到了齐齐哈尔,我这个关于未来农业的考察就从这里开始。

我要去的地方是位于齐齐哈尔市以西70多公里的龙江县,出了机场还要再坐一个小时的车才能到达。车窗外是一望无际的大平原,似乎永远没有尽头,除了公路两边有一点点闲置土地外,其余的地方种满了玉米和水稻,除此之外几乎看不到任何其他农作物。黑龙江省真不愧是中国的粮食第一大省,已经连续多年稳坐产量和输出量双第一的宝座。

黑龙江省之所以有今天这样的地位,和名字里的这条江有很大关系。黑龙江发源于俄罗斯境内,江水因富含腐殖质而颜色发黑,故得此名。黑龙江在向东流入大海的过程中因为地势的原因而被迫向北转了两个弯,构成了中国雄鸡的鸡冠和鸡嘴。因为地处北半球的寒带,纬度高的河段总是最先结冰,最晚解冻,于是来自上游的水经常被坚冰堵得溢出河道,把周围大片土地变成沼泽,黑水中携带的腐殖质就这样一遍又一遍地沉积到了东北平原上。因为天气寒冷,大量腐殖质来不及被分解就被埋在了地下,于是这块土地上的有机质越积越多,颜色也越来越深,东北黑土地就是这么来的。

从生态学的角度来看,只要气候条件不是太糟糕,像这样大片平整的冲积平原一定是最高产的地块,野生动植物资源肯定也是最丰富的。当人类发明出农业之后,这些地块的价值很快就被发现了,于是地球上几乎所有符合这个条件的土地都被开发成了农田,而且大都被用于种植粮食作物。一来粮食的需求量最大,需要大面积土地;二来粮食的价格管制最严,不太可能卖高价,所以种粮成本必须压得很低才行,而且还必须要有一定的规模才能赚到钱,只有像眼前这样的大块黑土地才能同时满足这两个条件。

就这样,人类把地球上生产力最高的平原土地全部拿来种粮食了,并顺带着把野生动植物赶进了深山老林之中,所以如今欧亚大陆上的所有温带平原都已被开发,只有在一些极其偏远的山沟里才能看到真正原始的自然风光。幸亏非洲和美洲开发得晚,还能找到少数依靠政策保留下来的平原型自然保护区,让今天的人类一窥地球往昔的热闹模样。

地球上还有几处类似东北这样的大块优质土地,比如美国中西部的玉米带、阿根廷的潘帕斯草原、巴西的亚马孙雨林和乌克兰的中亚大草原。我去参观过前三个,全都像黑龙江这样种满了粮食作物。只不过他们不种水稻,而是更喜欢种经济价值高的玉米和大豆,其中绝大部分大豆最终都出口到了中国。我亲眼见过的最震撼的农业景象就是阿根廷潘帕斯草原上的大豆田,因为那片草原实在是太平整了,只要站直身子就能向四面八方望出去十几公里,目力所及之处全是大豆苗,那种整齐划一的景象甚至会让人感到一丝恐惧。

龙江县这里因为是玉米和水稻间种,所以视觉效果还算正常。不过我要找的采访对象魏刚却是个只种玉米的人,他于2013年和几个朋友一起成立了超越合作社,采用土地托管的方式把周边农村的玉米地集中起来统一管理,最大限度地发挥规模效应,增产增收。

众所周知,中国是一个以小农户为主的国家,普通农民每家通常只有几亩地,种粮食根本挣不到多少钱,所以很多人选择进城打工,把地留给家里的老人种,管理相对粗放,效率很低,对环境也不友好。几年前国家鼓励土地流转,农民们把自己的地流转给某个种粮大户,由后者统一管理,每年付给农民一定数量的租赁费。这么做虽保证了农民的收入,但土地流转出去后就和农民没关系了,种什么、怎么种以及卖给谁等等问题,全部由那个种粮大户说了算。很多热爱土地的农民不喜欢这样的方式,觉得自己离土地越来越远,心里不踏实,于是最近几年国家又开始推行土地托管制度,即农民仅把土地的管理权托付给某个农业合作社,由后者负责耕种管收售,但前期投资由农民自己出,卖粮收入也全归农民,托管方只收取少量的管理费,相当于为农民打工。这么做让农民对自己的土地有了更大的发言权,因此也就对土地的使用和管理更加上心,但如果这块地因为天灾而减产,损失将由农民自己承担。

巴西的亚马孙雨林(视觉中国供图)

两种方式虽然在经济上各有利弊,但最大的好处都是能够把土地集中起来,交给职业农民去管理。如果说在农业技术水平极不发达的上世纪70年代,包产到户还能算是灵丹妙药的话,那么在21世纪的今天,这味药不但不再灵验,甚至已经变成了“毒药”,魏刚本人的经历就是一个绝佳的案例。他是个卖农资出身的“80后”,深知细碎的地块和分散的小农户对于提高农业机械化水平来说意味着什么。超越合作社成立6年以来,他说服了387户农民加入合作社,再加上一些其他来源,总的托管面积已经达到了42万亩。有了量之后,他就可以放心大胆地上设备,只有这样才能做到既增加产量又降低成本。去年合作社平均每亩地为农民节约成本100元以上,平均单产则增加了15%,两者合起来使得托管农民每亩地的收入比未托管农户增加了300元。

在我的要求下,魏刚亲自带我参观了合作社的农机仓库,里面停放着上百辆各种型号的农机车和农机具,国产品牌和进口品牌都有,从播种、施肥到打药、收割等等一应俱全,在我这个外行看来绝不输给任何一家中等规模的美国大农场。

不过,魏刚并没有花太多时间炫耀自己的农机车队,他心里念念不忘的只有一件事,那就是如何才能提高土壤的有机质含量。“我这儿每亩地平均要施160斤化肥,还要花钱搞人工灌溉,每亩地能产1400斤玉米。我以前觉得这个效益还行,可有一年我去佳木斯一家农场参观,才发现和人家相比差远了!”魏刚对我说,“人家每亩地只施80斤化肥,也不用人工灌溉,每亩地就能产1800斤!专家告诉我,原因就是人家那地是正宗的黑土地,土壤有机质含量最高可以到8%,而我的地还不到2%,差距就在这里了。”

确实,我一来就注意到这里的土壤颜色很浅,一点也不像我想象中东北黑土应该有的颜色。而且这里的土壤非常干燥,裸土很多,稍微起一点风就尘土飞扬,把蓝天都染黄了。尘土飞起来迷人眼睛倒是小事,可那都是宝贵的土壤啊!如果一直这么吹下去的话,早晚有一天这里的土壤就会消失殆尽,到那时农机具再多也没有用武之地了。

魏刚解释说,龙江县靠近内蒙古,降水量本来就不足,再加上过去几十年农民粗放管理,采用了很多不可持续的做法,渐渐把这块土地种成了半沙漠的状态。所以他近几年来一直在尝试采用保护性耕作的方式,试图提高土壤的有机质含量,减缓土壤侵蚀的速度。

但是,前文说过,植物是不能直接吸收有机质的,为什么要提高土壤的有机质含量呢?这么做为什么能减缓土壤的侵蚀速度呢?这就要从土壤的形成开始讲起了。

文章作者

袁越

发表文章535篇 获得38个推荐 粉丝4208人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里