不可说的声音:古拜杜丽娜《十字架》中的隐喻和形态转换

作者:爱乐

2019-09-06·阅读时长20分钟

本文需付费阅读

文章共计10163个字,产生19条评论

如您已购买,请登录

文/栾复祥

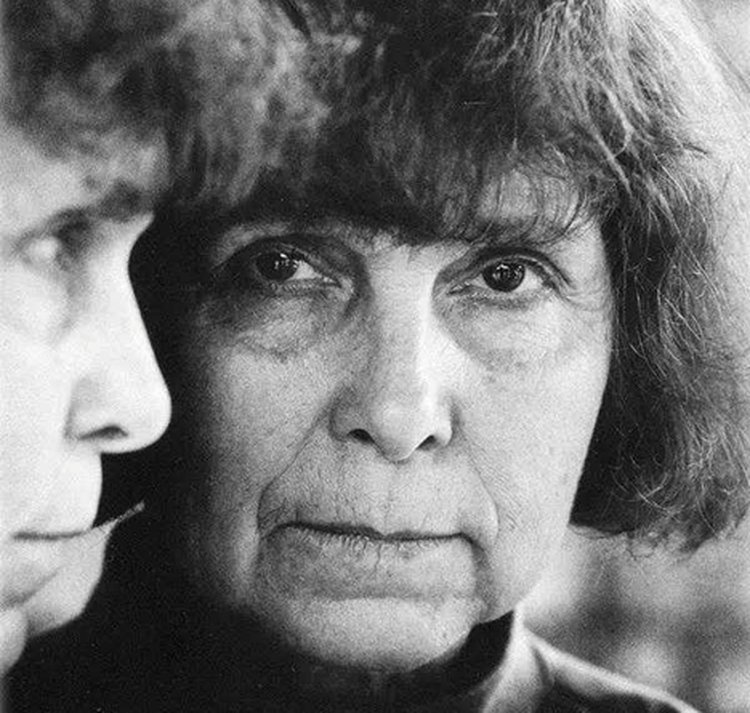

“当问到她创作时的灵感来自何处之时,她指指天,答道:‘天堂!’”——这是德籍鞑靼裔作曲家索菲亚·古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina)在中央音乐学院讲座的情形。

的确,即便是在被“个性”淹没耳朵的当代,古拜杜丽娜的作品也绝对称得上独到,我们很难从风格上将她同其他作曲家并列;也的确,古拜杜丽娜的作品中有很多“不可说”的神秘成分。指挥家杰捷耶夫在谈古拜杜丽娜的《约翰受难曲》(St. John Passion, 2000)时讲到:“她有谱下内心声音的能力。”这种“内心的”声音并不是指作曲家的内心听觉,而是指一种先于创作而发生的灵感。

“最初那些愉悦和灵感就像一个纵向排列的、多彩的声音,不停地移动、碰撞、混合。那是美丽而精彩的,但不是真实的,我的工作就是把这些纵向的声音变成横向的排列。”古拜杜丽娜这样描述她的创作体验,这是一个由感性连接到理性的、二元接续的过程。在一定层面上,这也同古拜杜丽娜本人的宗教观相印证。作为一位东正教徒,古拜杜丽娜用拆词的方式理解“宗教”这个词。所谓宗教(religion),被她解读为词头“re”和“ligio”的组合,即“重新-连接”。古拜杜丽娜认为,宗教的意义就在于将打碎了的意识重新连接成一个完整的个体,恢复人们精神的完整性。而“重新”一词中,又包含了对“既有的破碎”的隐喻,因此,这个词的完整理解,应当是“破碎-连接”,恰好形成了一对“二元对立”的概念。

“二元对立”,即是古拜杜丽娜宗教观、生活观和美学观的三重落脚点。

1931年,古拜杜丽娜生于前苏联鞑靼共和国的一个民族融合家庭。她的父亲是鞑靼人,母亲拥

有俄罗斯、波兰和犹太的血统。童年的古拜杜丽娜在鞑靼首府喀山长大,在广袤的苏联境内,“帝国尘埃”般的鞑靼在动荡的自我中也孕育出了东西交融的独特文化生态。1804年创办的喀山大学,在苏联时期是历史最悠久、最受推崇的高级学府之一。托尔斯泰、列宁、巴拉基列夫——也包括后来的古拜杜丽娜,都由此毕业。

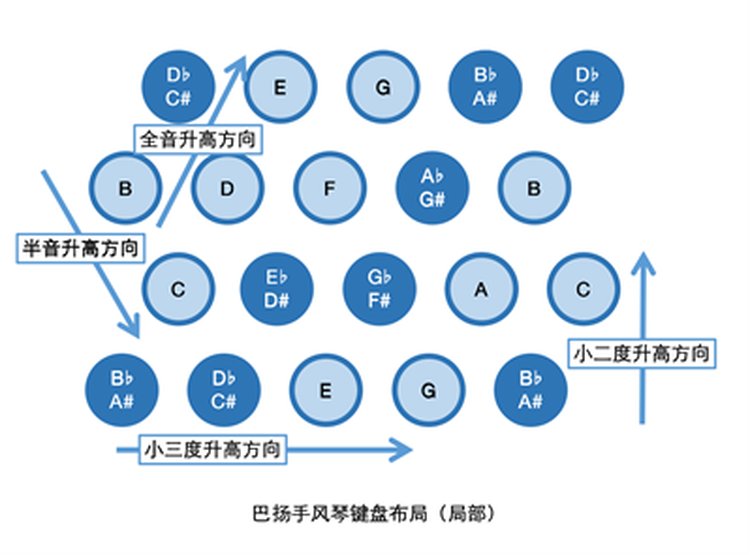

受益于喀山多元的文化环境,古拜杜丽娜很早便接触到了广泛的音乐形式。4岁的时候,古拜杜丽娜得到了她的第一架钢琴,她一度沉迷于聆听琴弦长久的回声——这个细节令人想起精神病院中的谢尔西(Giacinto Scelsi)。玩耍之时,古拜杜丽娜会在草地上随着滑稽演员的巴扬起舞。俄罗斯乐器巴扬(Bayan,俄语:бая́н),是20世纪初期发明的一种独特的手风琴。巴扬采用了键钮式布局,而非常见的手风琴的键盘式布局。键钮以半音和全音音程沿着乐器面板的对角线排列,形成纵向五列按钮。这种设计给巴扬带来了无与伦比的卓越性能。一方面,同键盘式相比,密集的键钮使巴扬的音域宽达五个八度多,其可展现的音程关系也远远超出键盘式手风琴;而另一方面,同西式半音手风琴(同样采用键钮设计)相比,巴扬的低音更加饱满,这符合当代作曲家的期待。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得4个推荐 粉丝18387人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里