巴赫的“老师”们

作者:爱乐

2019-09-05·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4343个字,产生0条评论

如您已购买,请登录 文/江禹杉

文/江禹杉

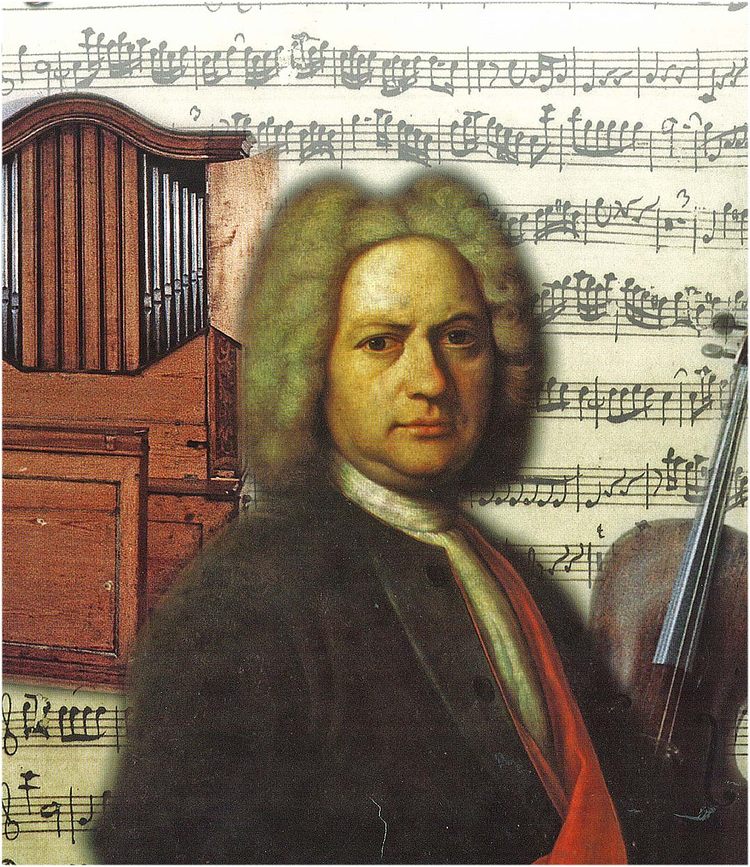

对于巴赫的各类研究,总绕不开他的第一位传记作家福克尔(1749-1817)。长久以来,他的论述的权威性正是基于他看似获得了许多“第一手”的资料——与巴赫家族其他成员的对话及书信往来。但时至今日,人们倾向于采取更为严谨的研究方法,某人说过或书信中的某句话,不会直接不加考证地作为证据。

从巴赫次子卡尔·菲利普·埃玛努埃尔(C.P.E.Bach,1714-1788)的种种描述中不难看出他对父亲的无限崇拜,这一点很容易被人们接受,我们都有放大自己喜爱之人的优点的倾向。在各类普及性书刊文章中,巴赫常常被称为古往今来最重要也最伟大的西方古典音乐家。国内很多音乐教材更称其为“音乐之父”。不过,剥离许多不属于他的标签与光环并不有损他的伟大,反而从另一个角度更加说明其成就的非凡与不易之处。

“音乐之父”恐怕对于巴赫来说并不相称:他既没有发明音乐本身,也不是某一种风格或形式的开创者。这一称呼与卡尔·菲利普·埃玛努埃尔的“巴赫没有老师”的说法无疑都否认了他在艺术之路上付出的艰辛努力。巴赫的伟大之处不在于他的艺术如空中楼阁一般凭空出现,恰恰相反,在于他熟稔前辈大师的风格与创作手法,并加以升华和发展。

卡尔·菲利普·埃玛努埃尔在关于他父亲的教育问题的言论上颇有玩弄文字游戏的嫌疑,没有跟哪位老师学习过,不能代表他没有受过任何人的指导与影响。虽然在当时的年代不存在今日的学制,但哪怕是通过抄写与研究前人作品的手段来学习,也是教育的一种,更何况年轻的巴赫与很多比他年长的、成名已久的音乐家们有过现实中的交集。

巴赫在吕讷堡(Lüneburg)学习期间,曾经结识了圣约翰尼斯教堂的管风琴师格奥尔格·伯姆(Georg Böhm,1661-1733)。伯姆生于1661年,其生平经历我们了解得不多,出生于音乐世家的他大概从同为管风琴师的父亲那里获得了最初的音乐教育。他自1693至1698年生活在汉堡,虽然这一时段的生活经历缺少相关记载,但他很有可能曾作为羽管键琴演奏者活跃在汉堡的歌剧演出中。1698年起他接受了吕讷堡的圣约翰尼斯教堂的琴师职位,直至他于1733年逝世。2005年在魏玛发现的巴赫的一份莱因肯的《巴比伦流水》的抄本中,伯姆的名字作为介绍人出现。这也是他们二者相识的一个佐证。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得12个推荐 粉丝18387人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里