错误意味着更好的可能性

作者:薛巍

2019-09-04·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2302个字,产生30条评论

如您已购买,请登录

凯瑟琳·舒尔茨

错误的根源

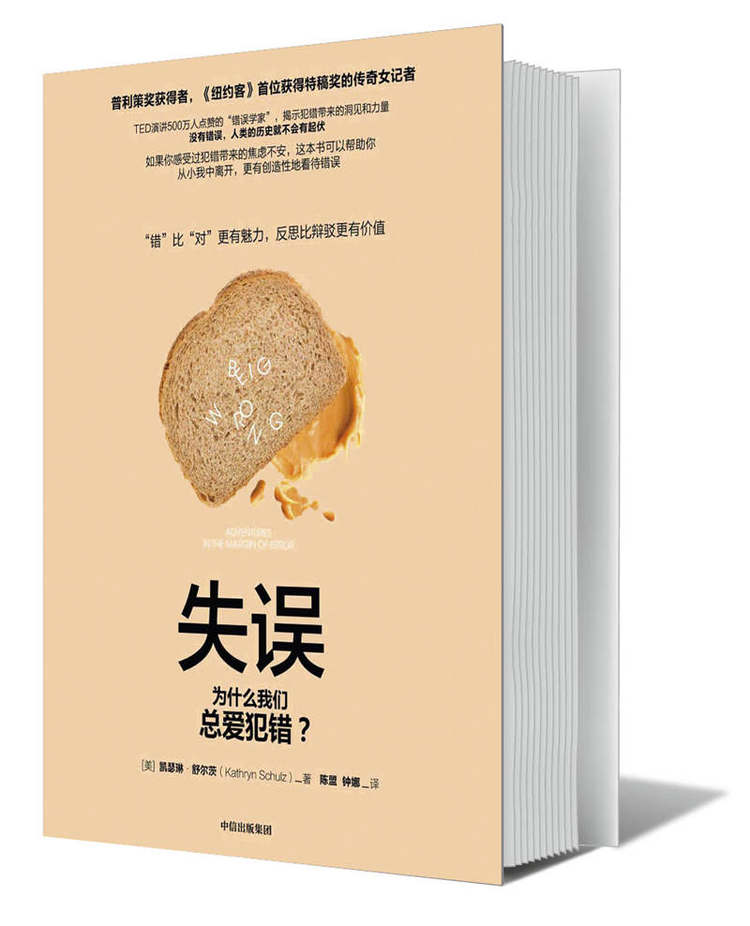

我们几乎每时每刻都在犯错,我们会写错字,会记错日期,错误有大有小,有道德上的也有技术上的,有日常生活方面的,也有商业决策上的,各种错误之间会有什么共同之处吗?《纽约客》记者凯瑟琳·舒尔茨在《失误》一书中说,至少我们犯错后的心情和态度是一样的:我们会沮丧,会躲避。对错误的研究有着悠久的历史,也出现了一门新兴的学科。“哲学作为传统领域,一直在总结和定义错误;与此同时,一个崭新的领域却在细化和梳理错误,它叫人因学或决策研究,有一个别称叫错误学,它是一门应用科学,研究者的总体目标是降低错误发生的概率,减轻错误的危害。”舒尔茨也研究失误,但她认为自己跟错误学家不同,她希望概括出错误的特征、根源,以及如何正确看待错误。

我们的认识首先靠我们的感官,而感官是会出错的,比如我们会认为水中的筷子是弯曲的;我们也会有触觉上的幻觉,其中最有名的当属幻肢——被截肢的病人总是强烈地感觉到失去的肢体仍在身上。还有“幻帽”——把紧套在头上的饰品、绷带或帽子取下,哪怕过了一阵子,我们仍然感觉脑袋像被套住了似的。错觉是真实发生的,我们意识到它们是错的,靠的是认识的第二步:理智。舒尔茨写道:“大脑在理解的每一步都有可能走岔了道而偏离世界,给错误以可乘之机。感官会犯错,我们却无法分辨信息的真假。因为除了感官就没有别的办法了解那些事物,自然也没有独立手段来检测感觉是否切实。是的,我们可以询问别人是否有同感,但没办法保证他们没有错。正因如此,我们无法确保自己的基本感觉是对的。但认知偏离了本义反倒经常启人深思,甚至揭示深层的真理。比如越远的物体看起来越小,假如我们只能看,而没有理解力,就会以为那些物体真的缩小了。但现在我们知道物体的大小是固定的,只是随着距离的改变而看起来相应改变。飞机起飞后并不会变成一个点,后视镜中的楼房也不会因为我们的前进而沉没到地平线下面去。”

《失误》

我们还有其他一些导致错误认知的倾向,比如,如果我们安排别人去寻找细节,他们就会严重地把握不准全局,这叫“非注意盲视”,这种倾向在一般情况下都是有益的,能帮助我们屏蔽周遭的噪声而集中精力做手头的事情。可是一旦它跟我们作对,后果可能会不堪设想,比如会引发车祸,因为不管行人和自行车多么显眼,司机的中心不在他们,看到他们的概率会小一些。

人类的认知还有一个怪癖,就是我们喜欢用一套理论解释事情。“我们都有轻微的虚构型人格,每个人都善于利用极其有限的信息编造出一套套假说。我们都有很强的理论冲动,这是人类进化出来的优势,我们的祖先必须想办法弄清楚摇晃哪些树,才能摇下可食用的果实;必须弄懂哪几种形状和颜色的浆果有营养,哪几种与之类似但有毒;听到灌木丛里传来窸窣声,必须推断即将现身的是猎物还是捕猎者。换句话说,必须能够异常熟练地猜测周围发生了什么事,以及发生的缘由。因为被迫推论某些事情,我们最终学会了推论一切并乐此不疲,比如超新星是如何形成的,自闭症患者为何越来越多。推理就像呼吸一样没办法停止。我们的大脑会在不知不觉中进行一系列复杂的理论推断,我们不断地、下意识地从周围汲取信息,以改变或完善心中的世界模型。”

文章作者

薛巍

发表文章583篇 获得8个推荐 粉丝4989人

江湖人称“贝小戎”、“小贝”,读书万卷

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里