青春不怕迷途

作者:徐菁菁

2019-09-04·阅读时长25分钟

本文需付费阅读

文章共计12887个字,产生761条评论

如您已购买,请登录

美国发展心理学家埃里克·埃里克森提出,青少年时期需要面临的最主要的发展任务,是自我同一性的建立(视觉中国供图)

青春期渴望“船长”

一个月以前,为了做一篇慢性疼痛的报道,我跟着宣武医院神经内科大夫闵宝权出了一次门诊。闵宝权擅长治疗未能明确诊断或治疗疗效欠佳的疑难病症,慕名而来的病人许多都患有躯体化障碍。简单地说,他们身体上的各种不适和疼痛是心理因素造成的。这些病人当中有不少是处于青春期的孩子。有时候,闵宝权不只要给孩子做抗抑郁抗焦虑的心理和药物治疗,还要求家长接受心理咨询,改变对孩子的教育方式。

有一次,一位母亲听说闵宝权在解决青少年心理问题上很有一套,前来咨询。这位母亲的主诉是孩子不但不学习,还事事都不听话。可是孩子和心理咨询师聊得很好,他说:老师,从来没有人真正这样听我说话。他上的是重点学校的实验班,虽然不拔尖,也不差。闵宝权告诉家长,孩子是好孩子,让家长努力控制自己的焦虑情绪。没想到这位妈妈非常愤怒,把医生们狠狠数落了一通。“不过我倒是一点不担心这个孩子,”闵宝权说,“因为他不听妈妈的话,他的内在自我很强大,能够把妈妈的负面影响屏蔽掉。”

人总是一边长大一边遗忘,我们遗忘了遥远的幼年和童年,并不那么遥远的青春期也变得模模糊糊,变成了一个陌生的世界。眼前的少年高傲、易怒、缺乏理智,总是拒绝规劝和指点。于是,“叛逆”成了成年人口中青春期最鲜明的标签。闵宝权的故事突然让我意识到一种可能:叛逆会不会是成人社会对青春期的偏见和误读?无独有偶,我联系一位颇受学生爱戴的中学老师采访,她没有接受,倒是留下了几句话:“哪只青春有叛逆,这世界谁不叛逆?凭什么说人家孩子?孩子是弱势群体,被标签了‘叛逆’。你不标签他们,他们很友好,最温和。”

几年前,北京师范大学心理健康与教育研究所所长、教育部中小学心理健康教育专家指导委员会委员边玉芳在某报发表过一篇关于青春期的文章,题目叫做《叛逆是一个好的开始》。边玉芳告诉我,编辑拿到这篇文章立刻给她打了个电话。她说:“边老师,你是不是把标题写错了?”“长期以来,我们的教育里面有一些错误的观念,比如说我们都希望孩子是乖的,乖孩子才是好孩子,但实际上,这个评价标准是从成人轻松便利的角度出发——‘你不要给我惹麻烦’。”边玉芳说,“我们并没有去想,从孩子的成长来说,什么是他们真正需要的。”

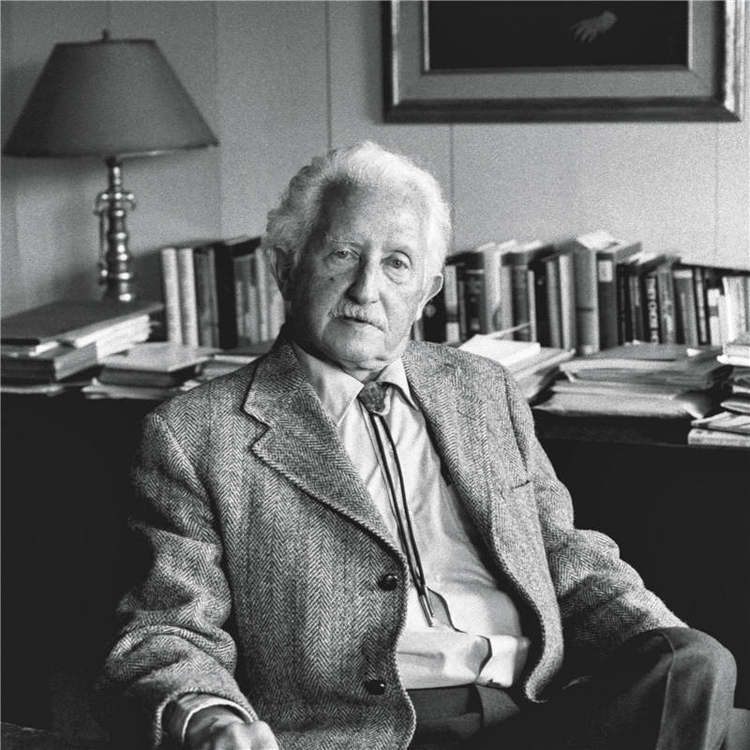

美国发展心理学家埃里克·埃里克森

上世纪60年代,美国发展心理学家埃里克·埃里克森提出,个体一生要经历8个连续而又不同的发展阶段,每一个阶段都面临着一个主要的发展任务。虽然这一任务在其他阶段也会或多或少地存在着,但由于生物、心理和社会因素的交互作用,这一任务会在某一阶段显得格外突出。其中,青少年时期需要面临的最主要的发展任务,就是自我同一性的建立。“自我同一性是青少年探寻自己和他人的差别、认识自身、明确自己更适合哪种社会角色的过程。”边玉芳说,“简单来说,就是一个人对‘我是谁’‘我会成为什么样的人’‘我如何适应社会’等问题具有连贯统一的认识。后来,很多心理学家在研究青春期问题时都有过类似的描述。”

这种自我探索的需求可以解释青春期的很多现象。“比如在青春期的初期,男孩面对自己长出毛茸茸胡须的脸、女孩面对自己变得有曲线的身体都会感到陌生,这就是一个自我探索、自我接纳的过程。也是因为探索,青春期孩子可能会尝试一些‘出格’的事情,比如偷偷地抽烟、喝酒,因为那是成年人干的;他们还会经历‘个人神话’的阶段,感到自己无所不能;他们会去寻求特殊的感觉刺激,干各种冒险的事情;甚至会羡慕崇拜一些社会上的‘小混混’,因为他们不必遵守某些规则。”边玉芳说,“可以说,一定程度的‘叛逆’是孩子们探索自我的手段。孩子只有经历了自我怀疑、混乱、冲动,在各种不同的尝试和探索之后,才能建立自我同一性,未来才能发展得更好。”

然而,这种自我的探索很可能与成人世界发生尖锐的碰撞。

我的前同事王丹阳说自己是被“逼成了叛逆少女”。初中一年级的暑假,她在学校图书馆里翻出了一本小仲马的《茶花女》,一下子被成年人世界的语言和浪漫情怀击中了。一次,她在课堂上模仿徐志摩写了一首关于罗密欧与朱丽叶的小诗。课间,她分享给前后桌的同学,男生们随即起哄。争抢之中,写诗的作业纸拿到了前来上课的语文老师兼班主任手里。“老太太顿时对我‘刮目相看’。”王丹阳,“她说,看不出来你还会写这种东西,小姑娘看看还是蛮好的,脑子里怎么想这些?你爸爸妈妈知道吗?”说起这个场景,王丹阳记得老师的每一丝表情和语气。从此她就在老师那里挂上了号。初中的女生已经知道打扮,王丹阳喜欢穿家里姐姐们给的微喇牛仔裤,贴身的绒线背心,戴阿姨送的金项链。老师还是那种眼神:“我知道你小丫头,小脑筋也会动动的。”

“其实我那时候也不谈恋爱,也不是不学习,本来谈不上叛逆,可突然一下子,从这种眼神和语气里,我意识到,我变成了异类分子。”少女王丹阳又骄傲又自卑。她写了一首批判班主任的诗,在全班传阅,同学们说她是“英雄”,她自信得很。她觉得周遭一切的庸俗都匹配不上自己在文学中见识的高尚世界。“我心里暗暗发誓,我长大以后,要比你们这些成人更高尚。”而现实是,前途好像非常迷茫。初三中考的时候,班主任把王丹阳叫去:“我觉得你考高中没希望的。你和你爸爸商量一下,考个中专技校比较保险。”

那时候的王丹阳没想到,自己最终还是会从事一份以文字为生的工作,只不过兜兜转转,职业高中、考大学、复读、再考大学,绕了许多弯路。和我描述这段经历,她说得最多的句子是:“我不知道呀!”“没有人和我讲。”除了少年们想要征服的世界,想要跨越的墙,成人还有没有可能扮演其他角色?

王丹阳的故事让我想起了东北作家郑执。郑执当年考上了全省最好的重点中学,可是自从上了高中,他就开始“放任自流,早恋、贪玩,总之就是不学习,很快就滑落至全年级垫底”。东北每年会下几场很大的雪,只要一下雪,老师就会组织学生一起扫雪,有时候雪一边下一边扫。每次扫雪,郑执都会故意消极怠工,让老师罚他一个人留下。有一次,其他人都进教室之后,他就一个人站在雪地里,“也不知道在干什么,抬起头任雪花冲撞在我的脸上,脑子一片空白”。从那天起,他开始了一场长达三个月之久的行为艺术表演,不跟任何一个人说任何一句话。郑执和我的同事驳静谈起那段时光:“很困惑,真的就对自己哲学三联问:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?只觉得心里有很多东西,但我不知道它们是什么,我为什么要坐着跟大家一起学,为什么一定要高考,一定要上大学?”

19岁进入大学,郑执写了一本长篇半自传体小说,记录一个少年的隐秘青春往事。朋友劝他去投稿,没想到真的顺利出版了。这件事,让他一下子明白了,那一天站在雪地里,降落在他身上的雪和那些情绪到底代表着什么。“如果那时候有一个人能和我说:郑执,你可以尝试一下写作,写写你心里想的东西,未来,你可能有天赋干这行,我也不至于困扰三年。我那个时候,怎么可能想到这条路,连那一闪念都没有。”郑执说,“如果我现在再遇到一个孩子,十六七岁,我看到他像我中学时那样精神困苦,我愿意跟他交流,告诉他我的经验,或者我会告诉他一句话,你的天赋也许能干点很特别的事。”

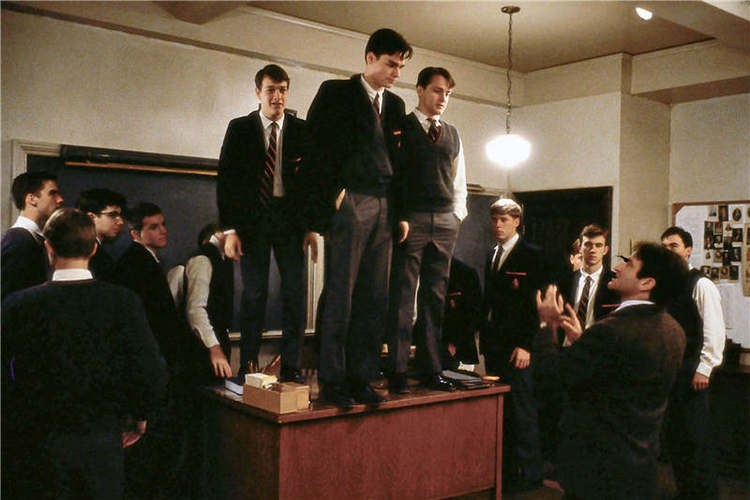

电影《死亡诗社》剧照。在这个故事里,男孩们找到了他们的“船长”

《死亡诗社》大概是电影史上最知名的青春片。建校100周年的威尔顿贵族学校是美国最好的大学预备学校,然而沉闷的氛围、陈腐的说教让威尔顿的男孩们咒骂它是地狱,周围的成年人就是地狱的建造者和封锁它的高墙。新来的基廷老师却知道他们心中的渴望。他哼着《扬基进行曲》,撕去教科书上教条的诗歌分析。在影片的最后,同学们站上课桌大声朗读诗歌与“引咎辞职”的基廷告别。

在《死亡诗社》的影片里,男孩们把教师基廷称作“船长”。很显然,青春期渴望“船长”。那么,真实的青春故事里,“船长”会是什么样?

文章作者

徐菁菁

发表文章143篇 获得71个推荐 粉丝1762人

《三联生活周刊》资深记者。写字是为了满足好奇心。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里