5.2 鼓浪屿 | 厦门装饰风格

作者:魏青

2019-08-13·阅读时长11分钟

三联中读的朋友们大家好,我是来自“清源视野”的魏青。

上一节给大家介绍了大航海以来,特别是19—20世纪西方外来文化对鼓浪屿的影响历程。

这一节我们来谈谈本土文化在这个过程中的发展。

在鸦片战争之前,鼓浪屿基本上是一个海上的闽南文化聚落,从19世纪末历史照片的部分区域,还可以看到早期本土文化积淀阶段的景象。这个阶段,闽南文化族群是鼓浪屿岛上的主体。

闽南文化族群有着非常独特的文化特征。一方面,他们的文化根源来自中原汉文化,从晋代到南宋长达8个世纪的持续移民迁徙,使闽南文化族群传承了中原文化中的很多核心内容。另一方面,由于长期受海洋文化的侵染,闽南文化族群带有鲜明的海洋文化特质,开放,包容,具有拼搏开拓精神。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

闽南地区的传统民居红砖大厝,对这种独特文化有着鲜明的体现。院落和建筑布局上,保留着合院建筑的基本格局,非常传统的中轴对称,院落单元常见以主厝和两侧横向展开的护厝组成所谓“三间张”的平面形式,院落之间更多是横向排列,这也是早期中原建筑的布局特点,而不像后期中原发展出来的强调纵向进深的院落格局。而建筑外观上,红砖、红瓦、红地面,使红色成为建筑的主体色彩,并和石材形成明快的色彩和质感对比。有学者研究认为,这种迥异于内陆传统民居特色的材料运用与搭配,可能受到宋元时期随海上贸易而来的外来文化影响。闽南民居建筑还非常重视建筑装饰,砖墙的空斗砌法非常讲究平面拼花的图案艺术效果,砖雕、石雕也非常精美,在寺庙、道观等建筑上,更多见夸张的屋面曲线和繁复的屋脊装饰,使建筑外观显得更加活泼,个性张扬。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

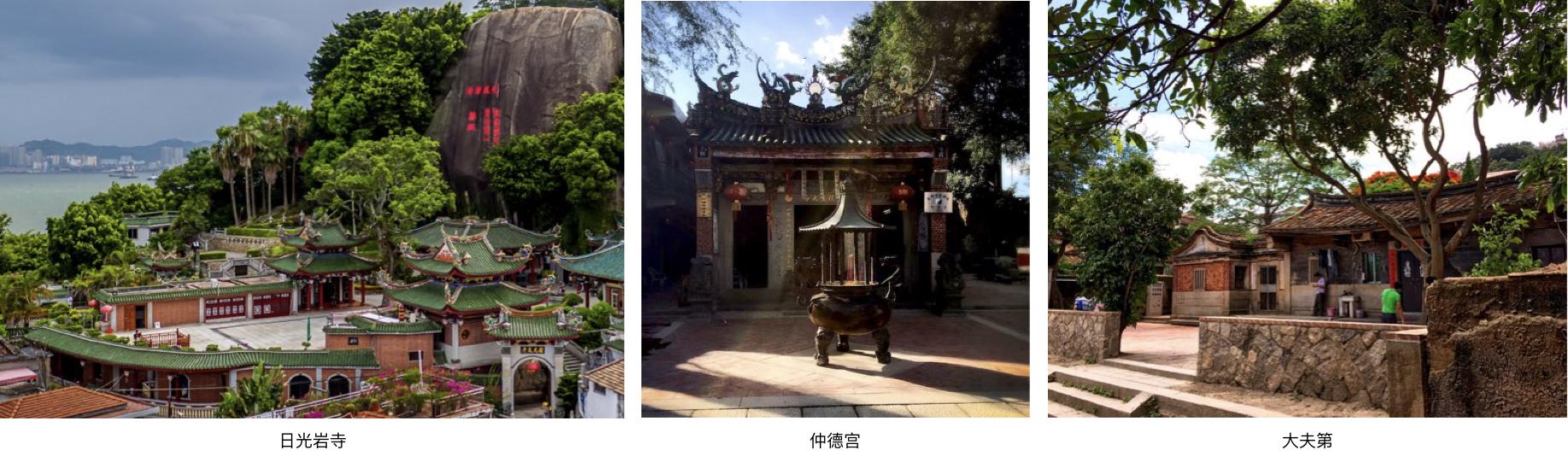

在鼓浪屿这样一个小岛上,会聚着类型完整,非常典型的闽南传统文化元素,比如以日光岩寺为代表的佛教文化、以种德宫为代表的融入了地方色彩的道教文化,以大夫第等传统士绅宅院为代表的儒家文化,还有前面提到的接纳了鸦片战争后第一个来到鼓浪屿的传教士的黄氏小宗,是华人社会宗族传统的代表。

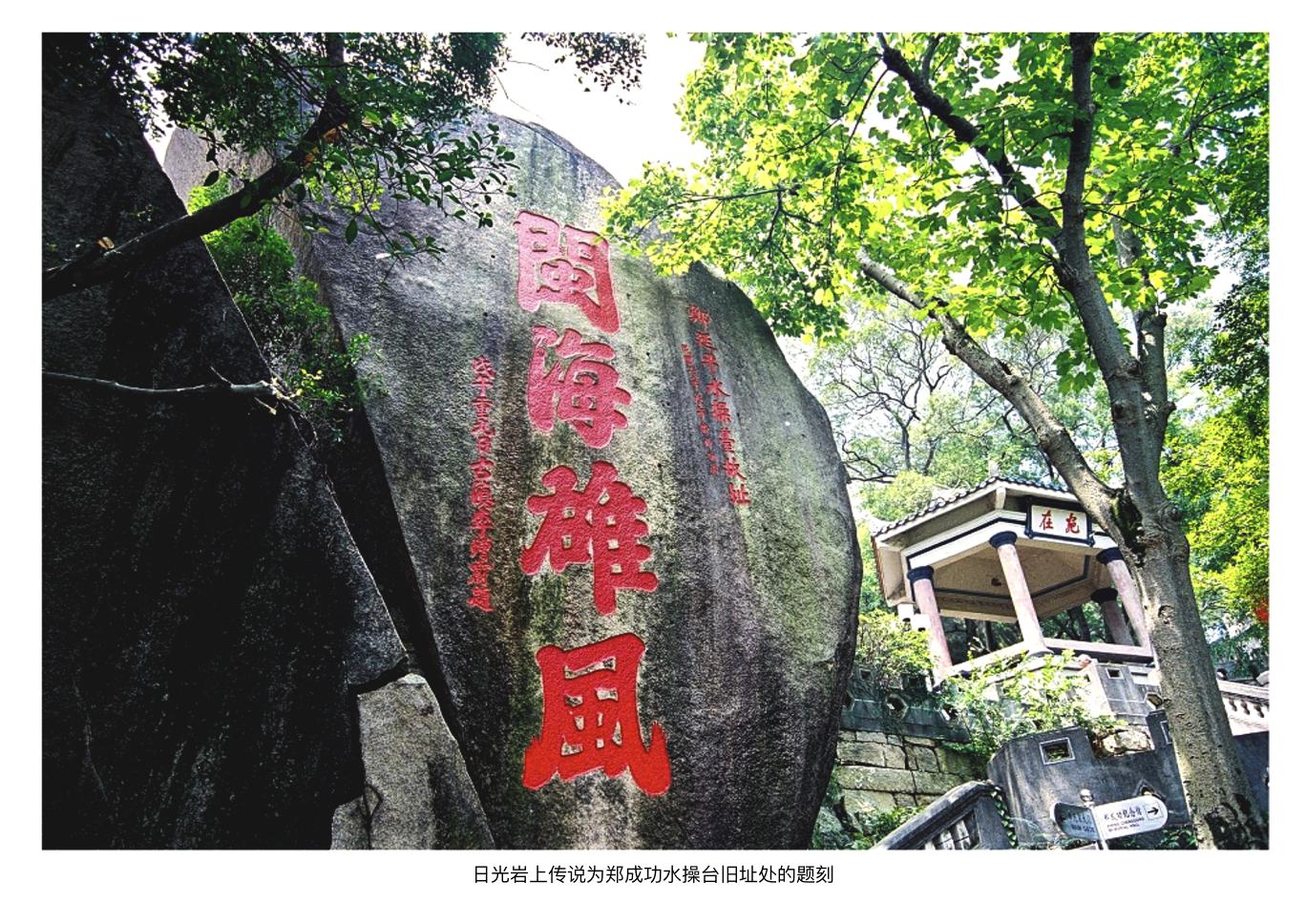

谈到鼓浪屿传统文化的积淀,还不能不谈到一个人——郑成功。传说郑成功在收复台湾前,曾在鼓浪屿操练水师。现在日光岩上还有据说是当年的水操台和龙头山寨遗址。山下还有一口国姓井。有关这位民族英雄的传说,为鼓浪屿增添了“延平”文化这一重要的文化母题。特别是在19-20世纪战乱纷繁,国破家亡的时代,很多名人志士来到鼓浪屿凭吊先贤,在日光岩上留下了诸多抒发家国情怀的摩崖题刻。而在鼓浪屿的社区发展建设中,由华人主导的很多公共设施建设,如延平戏院、延平公园等,也都以这个文化主题命名。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

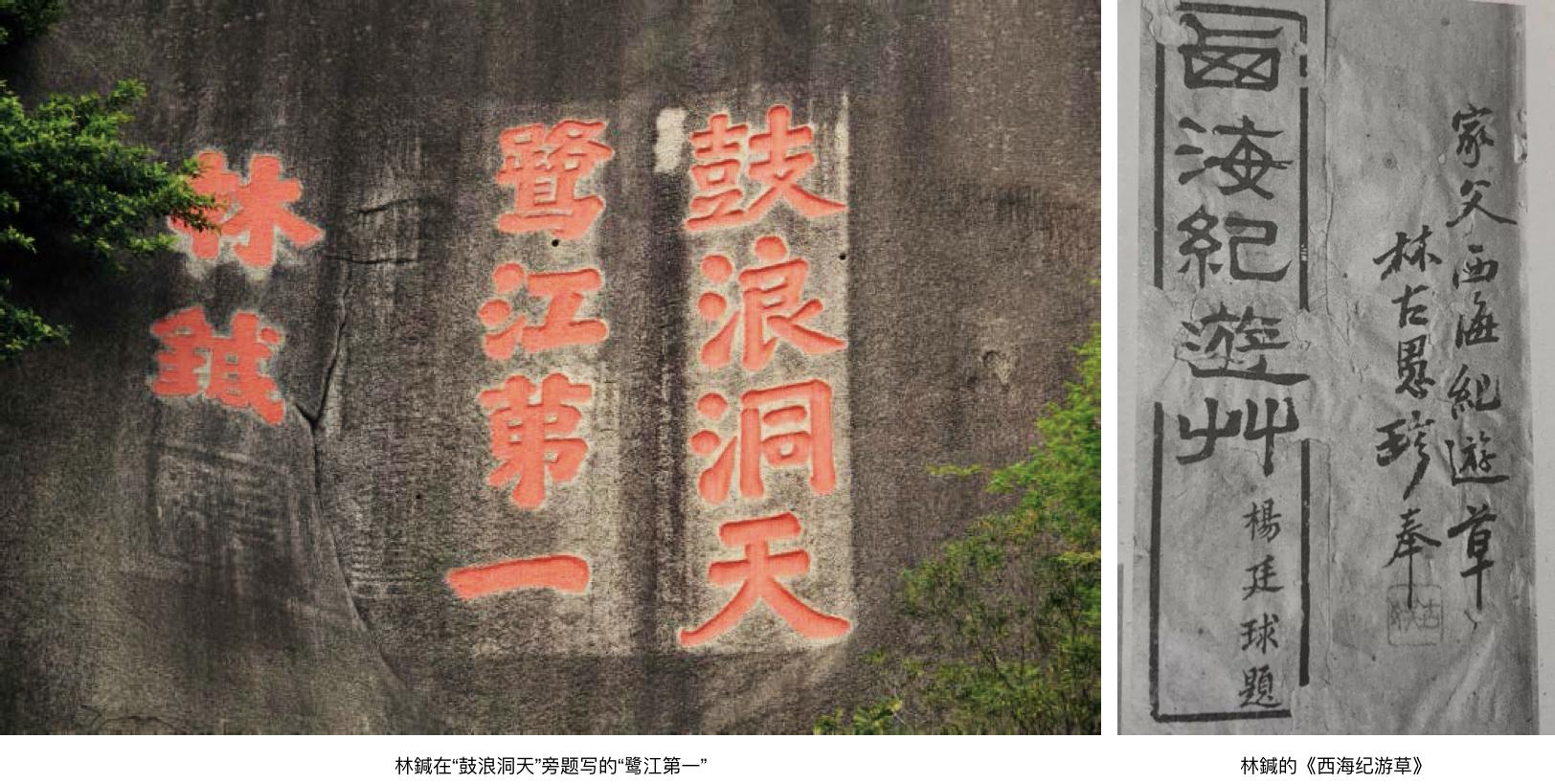

而闽南人的海洋精神,从鸦片战争之后,第一位走出国门去看世界林鍼(zhēn)身上就也可见一斑。林鍼是厦门人,由于他少年时期就熟练掌握了外语,厦门开埠不久,于1847年受聘前往美国教授中文,两年之后返回厦门,将在美国的经历整理撰写成《西海纪游草》一书,成为近代第一部中国人在海外的游记,记述了西方代议制政府、司法制度、电线与电报、蒸汽机、城市供水系统、博物馆、摄影术等他亲眼所见的西方现代文明。林鍼的游记,也为徐继畲编写《瀛环志略》提供了重要的素材。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

回国后,林鍼定居鼓浪屿期间,在日光岩的巨石上,明万历年间丁一中所题“洞天福地”的旁边,题刻了“鹭江第一”四个字(许世英题写的“天风海涛”就在这组题刻的上方,这三幅题刻代表了鼓浪屿发展的三个历史阶段),应该说,这既是对鼓浪屿景色的赞美,也是对这里一系列开时代先河的发展变化的赞叹。

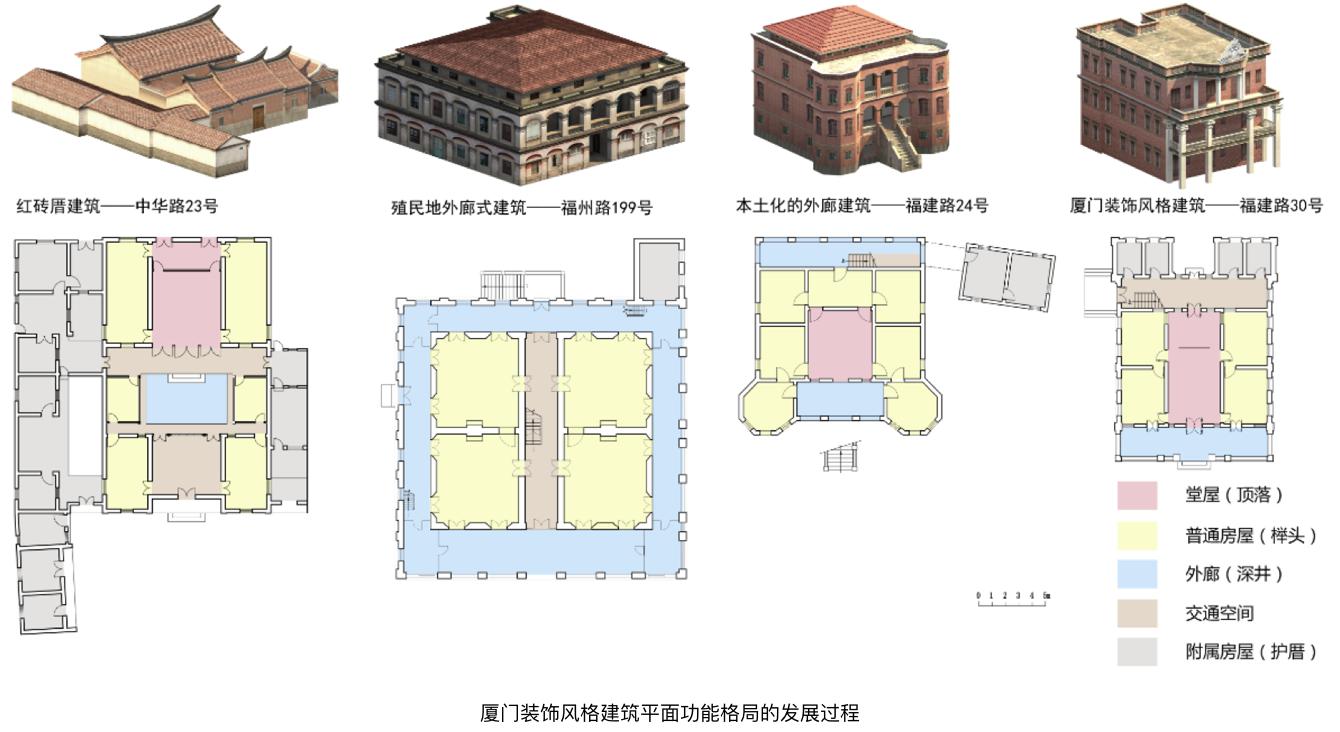

上一节说过,鸦片战争之后,随着西方文化的植入,殖民地外廊风格的建筑开始在鼓浪屿出现。这种建筑在适应当地气候的优越性,以及建筑所提供的休闲、卫生的生活方式,逐渐被华人认识和接受。据说当时兴泉永道的道台大人就对此趋之若鹜。

19世纪末,随着马关条约签订,日本占据台湾,一批闽南裔台湾人士不愿接受日本统治,居家回迁大陆,定居在文化同源,各方面条件优越的鼓浪屿。同时,在东南亚的闽南海外移民,获得商业上的成功后,也在这个阶段开始有部分的衣锦还乡,选择鼓浪屿定居。

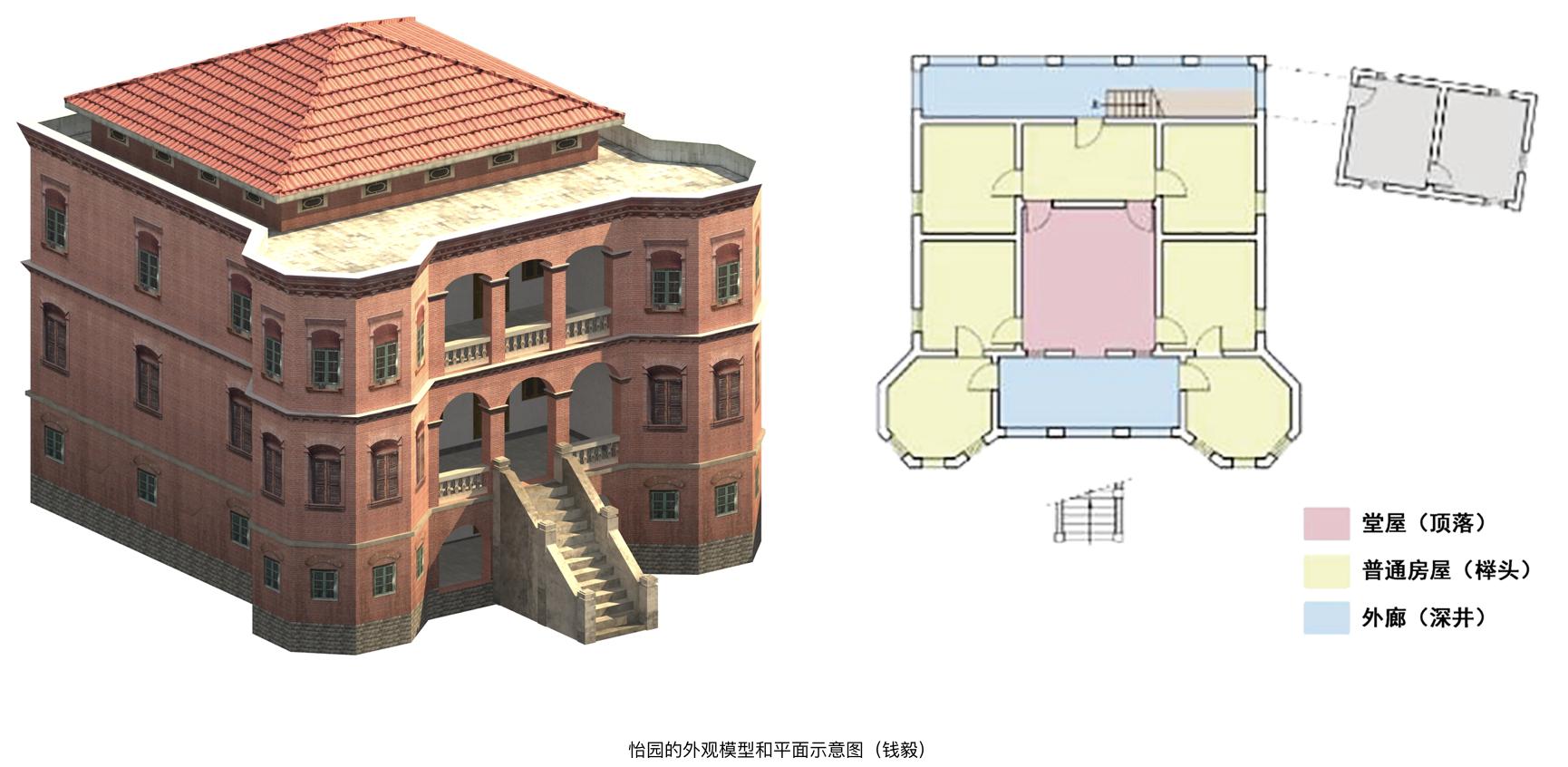

这些士绅商贾精英阶层,已经不再青睐传统的红砖大厝,而将西式洋楼作为居所建筑的首选。这其中,有的直接购买殖民地外廊式住宅,如台湾名将林朝栋购买的“宫保第”,有的模仿自建洋楼,如白登弼建造的宅南楼,也是相当典型的殖民地外廊式建筑。还有一些自建的洋楼,则开始在模仿外廊建筑的同时,加入本土传统建筑元素。这其中最早的案例,据当地学者研究,应是台湾人林鹤年于1896年建造的“怡园”。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

虽然是参考了外廊建筑的平面格局,但怡园的建筑平面并没有采用以突出外廊空间,各房间由内、外走廊联通的布局,而是沿袭了闽南红砖厝“三间张”的中轴对称格局,首层进门相当于堂屋,二层前部中央供奉祖先牌位,卧室分列两侧,相当于将传统院落的空间叠成两层,前后外廊某种程度上充当院落天井的公共空间功能。这样华侨洋楼,外观上看是外廊形式,内在的则是对儒家传统家族伦理制度的传承,因此,成为后来的华侨洋楼居住建筑中普遍参照的模式。

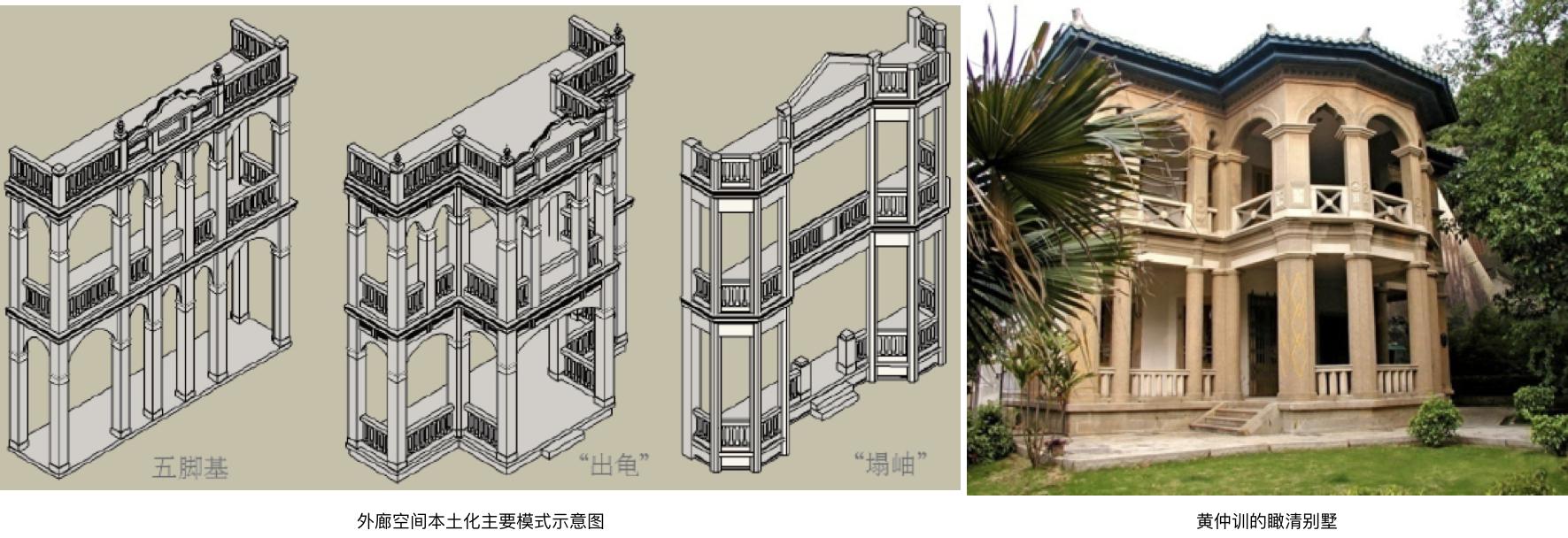

19世纪末至20世纪初,随着台湾内迁士绅和海外回归华侨的日益增多,鼓浪屿华侨住宅的建设全面洋楼化,结合外廊的样式也逐步出现模式化。大多数华侨洋楼由于体量和场地的限制,空间较为紧凑,多采用前后廊的形式。代表性模式主要有三种,一是借鉴新加坡骑楼的“五脚基”平直外廊形式(Five-food Way,这个名词源于莱佛士爵士(Sir Thomas Stamford Bingley Raffles)在新加坡推行的骑楼制度,他规定建筑物前方需留设一道五英尺宽的外廊空间,来自福建的移民称其为五脚基。),比较普遍;二是借鉴闽南民居门面“出龟”样式将正立面外廊中间做突出处理的形式,越南华侨黄仲训在日光岩山上建造的瞰青别墅是这类样式的典型代表;三是同样借鉴自闽南传统民居“塌岫(xiu)”做法,将外廊中间做凹入处理的形式。林鹤年的怡园就是这种形式的早期代表。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

文稿中给出了这三种典型样式的图示。

除了刚才说到的建筑平面和外廊空间样式外,这个时期的华侨洋楼建筑还在另外三个方面体现着和当地传统文化的联系。

一是采用地方化的红砖和砌筑工艺。这时候普遍使用的是一种叫做烟炙砖的砖材,由于烧纸过程中砖坯采用一层直排,一层斜排的码放方式,没有被上层砖压住的表面,会蒙上马尾松的灰烬,高温烙成灰黑色的条纹。砌筑的时候将有黑纹的一面作为向外的看面,巧妙排列组合,并以中国传统密缝工艺砌筑,可以形成建筑立面上精致的纹理图案效果。这是这一时期鼓浪屿华侨洋楼非常典型的外观特征。

第二是与红砖厝一脉相承的红砖白石的材料和色彩组合搭配效果。除了采用石材,后来也用洗石子,也就是水刷石来模仿石材效果,以降低建造成本。

第三是传统园林手法和元素在宅院中的运用,这在很多士绅的宅园中经常出现,或在院门、院墙上采用一些古典园林的小品,或在院中劈一处点缀池塘、假山、亭台,尝试在有限的空间中营造私家园林的意向。

更为普遍的是,这些已经在生活方式上习惯了西方现代化的华人精英群体,当他们在塑造生活居所的精神世界的时候,几乎与一例外的采用诗词题刻的手法,凸显其内在的文化本底。

园林创作中最完整,也最具特色的当属台湾迁居鼓浪屿的富绅林尔嘉 ,怀念台北板桥故园,于1913 年创建,并经几度修葺和扩建而成的菽庄花园 。菽庄花园的园林设计基本借鉴了林家在台北的故居板桥花园,也参照了江南园林。但却是中国独一无二的滨海私家园林。

其园林设计意象与同为林尔嘉组建的菽庄吟社的思想及诗歌文学创作主题有着紧密的呼应关系。一方面,菽庄花园在景观意象创作上强调与台湾板桥园之间故园、新园的关系,这更使得菽庄花园成为菽庄吟社诗文创作者触景生情的创作源泉。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

另一方面,菽庄花园主体分为“藏海 “和“补山”两组景观,“藏海”隐含把山河揽入祖国怀抱,切莫再任人宰割之意,“补山”以人工补缀天然景色之不足,隐含山河破碎、亟待修补之意。园林建筑是带有闽南传统特色的园林建筑,也运用了近代化的建筑技术。“十二洞天”假山的堆叠形态具有欧洲巴洛克园林假山的特征,体现出与板桥园不同的外来文化的影响。

20世纪20、30年代,由于东南亚排华局势的影响,大批海外华侨回迁定居到鼓浪屿。由华侨开展的房地产建设活动带动了这一时期的建设高潮。从当时的统计数据来看,鼓浪屿中外人士产业税比较,从1903 年差不多持平,到1931年总量差不多翻倍的情况下,华人占到84%。鼓浪屿后期的大量建设,是在这个阶段完成的,这也形成了是我们当今所见鼓浪屿的整体面貌。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

随着华人精英们对现代文明的理解和认识,这个时期的华人群体还积极投入社区公共建设,这些投资建设包括扩建学校、医院等公共建筑,以及工厂,自来水、电话等基础设施。

思想开放的归侨作为业主及承建商,以及已经熟悉近代建筑建设的本地工匠也推动着鼓浪屿建筑的近代化。1924 年,黄奕住与李昭北、郭春秧归侨投入巨资,建设龙头路、日兴街、锦祥街等商业街区,龙头路主街直通码头,沿街以近代化的二层底商骑楼建筑为主。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

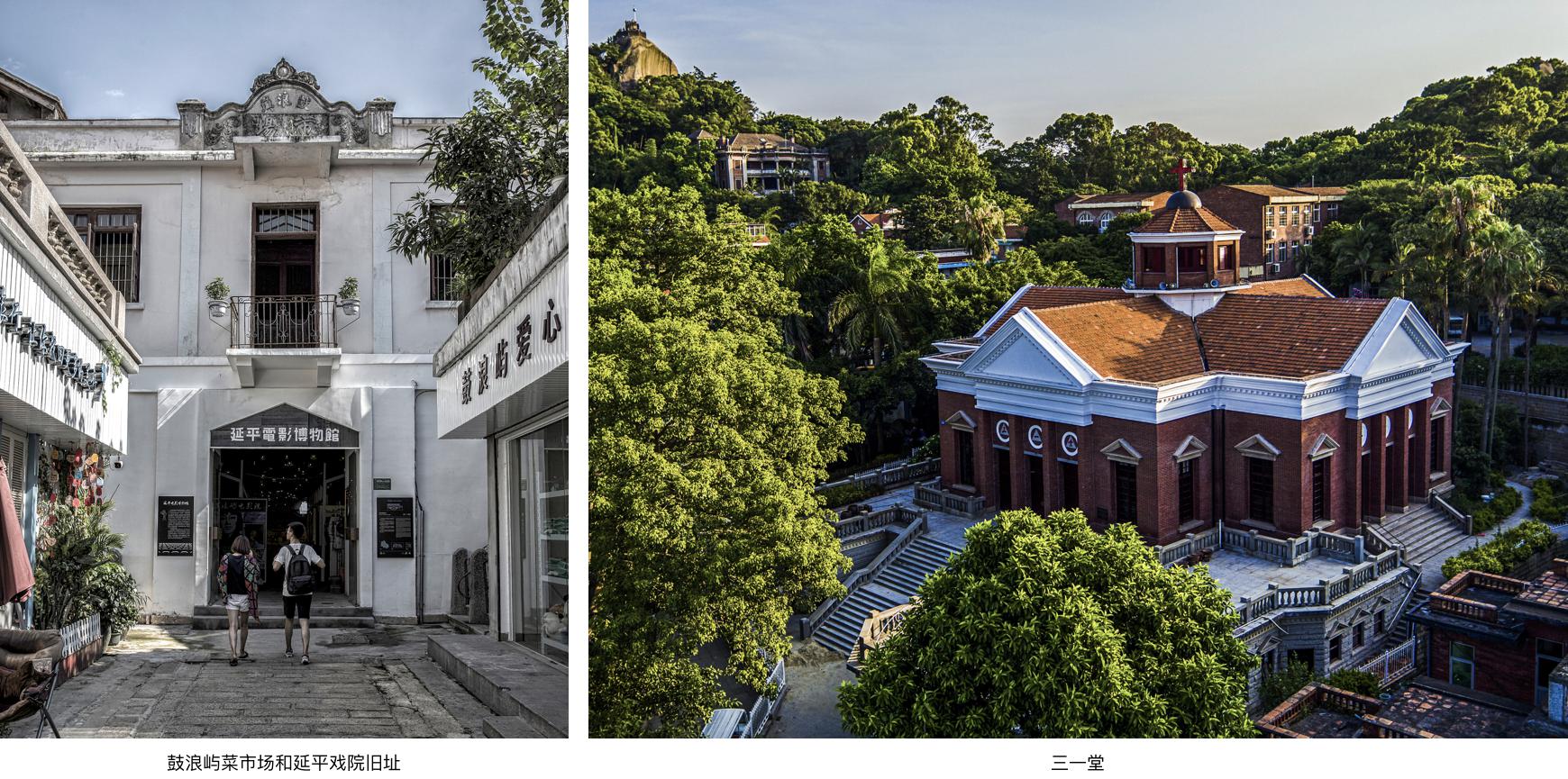

1928至1931年间缅甸华侨王紫如、王其华兄弟,借鉴槟榔屿(今马来西亚槟城)菜市场的经营经验,建设了钢筋混凝土框架结构的“鼓浪屿市场”,其一层市场是当时闽南地区最近代化的菜市场,二层是一座戏院兼电影院,取名为“延平戏院”。相当于当时的商业综合体。

1934年华人教众筹资兴建的三一堂,由留德背景的本地工程师林荣廷任设计主持人,鼓浪屿著名建筑营造商许春草 负责施工。该教堂的建设在技术上面临挑战,原设计容纳500人,施工开始后决定扩大至1000人,又聘请荷兰工程师对建筑结构进行了重新设计,教堂屋顶的钢架从香港定做运来。最终,拥有大跨度空间的三一堂在各方面努力下建成。

同时,在20 世纪20 年代后期,中国国内民族主义意识高涨,以教会建筑及南京政府官方建筑为中心的中国传统复兴式建筑也正流行开来,在厦门一带发展起来的是著名的“嘉庚风格”建筑。这种背景下,在鼓浪屿也造就了个别民族形式与当时逐渐形成的地域特征相结合的建筑,如著名的海天堂构中楼和号称金瓜楼的黄赐敏别墅。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

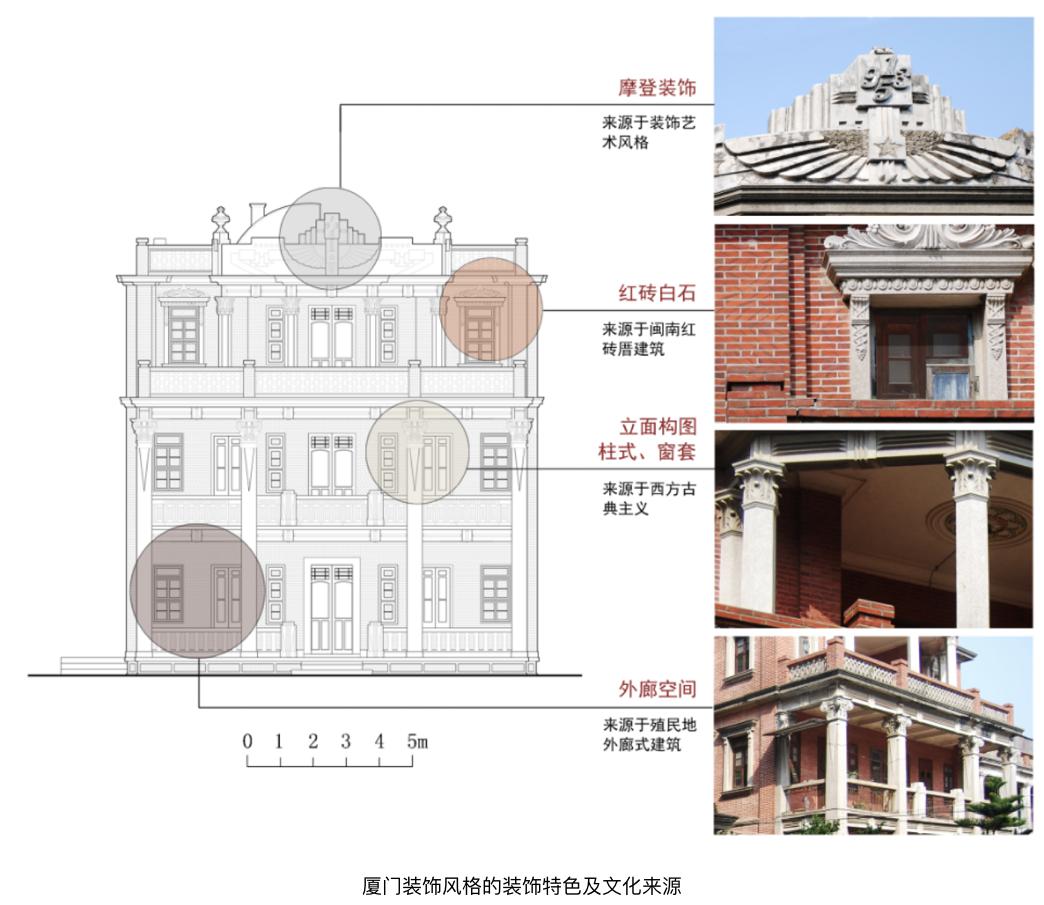

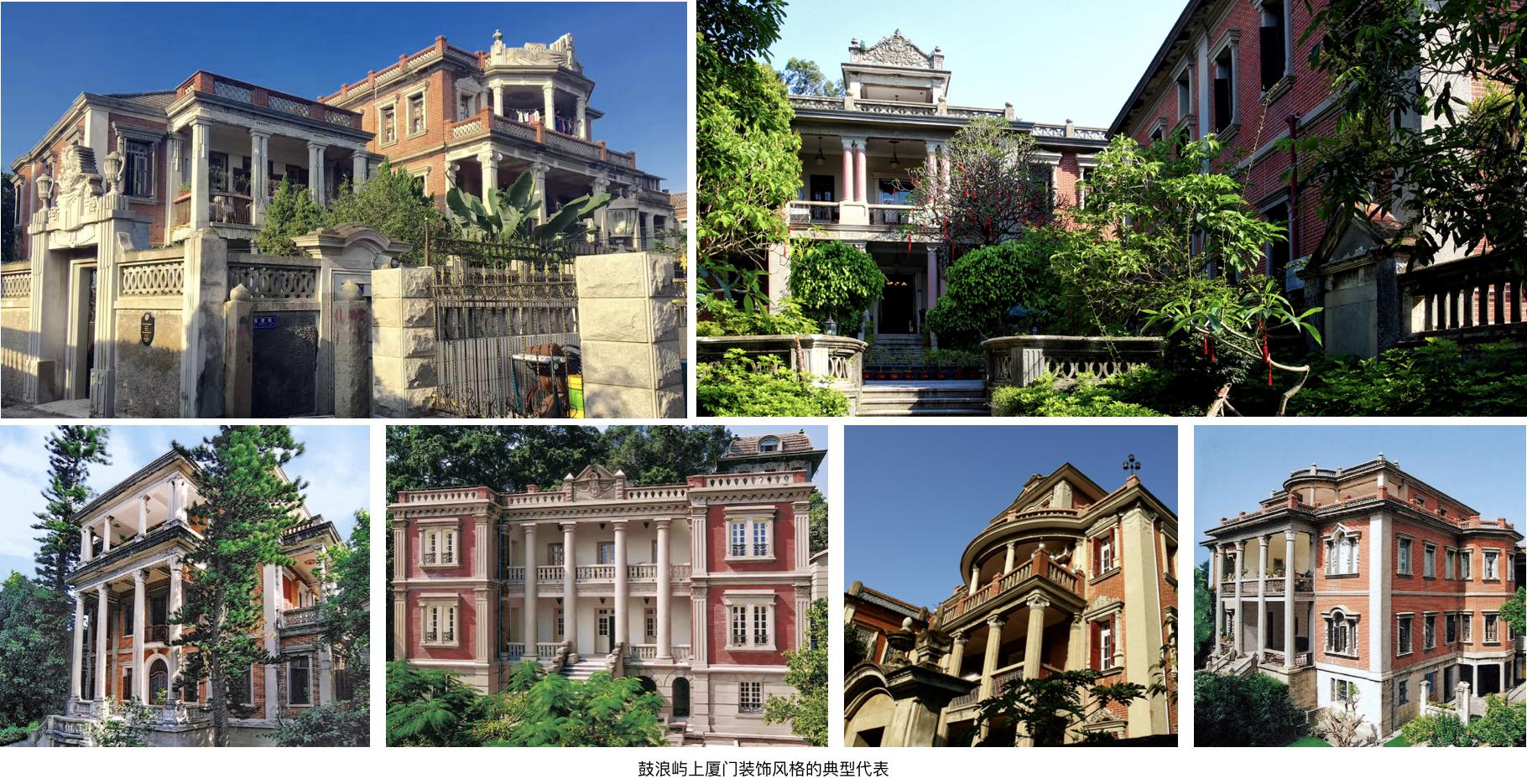

在上述鼓浪屿华侨洋楼带有地域特征的新风尚基础上,20世纪末,特别是在30年代初,一种华美的建筑风格由此前逐渐本土化的外廊式建筑中发展而来,形成一种注重现代装饰表现,并结合民族性、地方性装饰题材及西方古典装饰元素的独特外廊建筑风格——“厦门装饰风格”(Amoy Deco Style) 。

“厦门装饰风格”这一名称比较清晰地反映了该类外廊建筑的地域属性及注重装饰表现的特征。在地域属性方面,“厦门装饰风格”在鼓浪屿华侨洋楼建筑中风靡一时,至今有一定规模的遗存。除了鼓浪屿,这种地方化风格的近代建筑在厦门岛,甚至闽南大陆的漳州、泉州等周边地区也有分布,但当年这种建筑发展的源头在鼓浪屿,现在鼓浪屿的分布也最为集中。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

在装饰表现方面,厦门装饰风格的华侨洋楼,继承了殖民地外廊建筑的外廊空间,立面构图强调外廊的地位,但是与殖民地外廊式建筑突出外廊本身形式美及韵律感的立面效果不同,厦门装饰风格特别强调立面的装饰表现,这与闽南传统建筑注重装饰效果的特点一脉相承;强调整体色彩的对比,采用烟炙红砖铺面,白石或水刷石勾边的构图原则,继承了闽南红砖厝建筑红砖白石的装饰传统;柱头、窗套、窗楣装饰常借用西方古典主义装饰元素,进行再创造;细部装饰借用现代的装饰艺术风格,并结合地方传统及西方古典的装饰手法及题材。

厦门装饰风格的华侨洋楼,空间上还是以外廊为突出特征,与殖民地外廊式建筑强调休闲功能的外廊空间不同,厦门装饰风格洋楼往往只在正面(或正面加背面)设置外廊,外廊空间更像是阳台空间,并且强调其装饰性作用。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

平面布局上,延续了这种自1895年“怡园”以来逐渐发展成行的中轴对称,厅堂居中的华侨洋楼式平面,但传统仪式性空间的地位逐渐减弱,各个房间相对均质,更加重视功能性,具有现代性特征。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

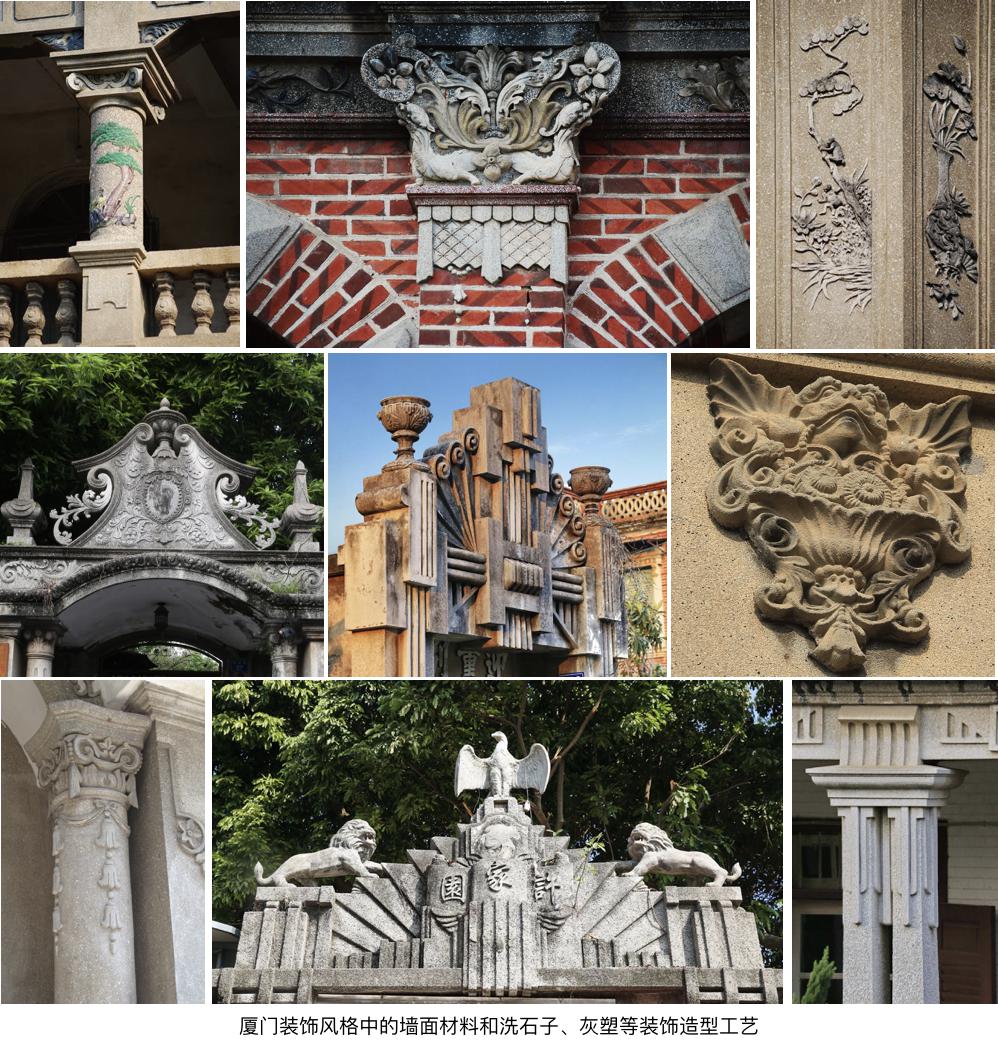

厦门装饰风格建筑在建造过程中采用大量近代化或地方化的建筑工艺。砖墙普遍采用近代地方性的烟炙红砖,砌筑工艺一般采用具有本地特色的全顺砌法及在此基础上的“七五”砖砌法,有的还采用本地传统的密缝砌筑工艺;在建筑及院墙、院门的外装饰工程中,广泛采用施工便利、经济、美观的洗石子、磨石子(水磨石)工艺,用于模仿石材效果;本地传统的灰塑工艺,也与洗石子、磨石子工艺相配合,被广泛应用在厦门装饰风格建筑的装饰工艺中,在当地能工巧匠手中塑造出风格变化繁多的灰塑工艺作品。

建于20世纪30年代的福建路28号、30号、漳州路50号、杨家园、李清泉别墅、亦足山庄等是厦门装饰风格突出的例证。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

文稿中放了一组照片,大家可以仔细品味一下这种建筑风格的特点。

厦门装饰风格建筑,体现了来自中国传统建筑文化的影响,强调装饰表现的闽南地区建筑亚文化的影响,以及西方殖民建筑文化的影响,采用了来自不同文化、不同时空的建筑装饰题材,综合运用了源自中外、传统与近代的建筑技术及工艺,是在中西建筑文化长期交流、融合的基础上,鼓浪屿华侨洋楼建筑努力追求近代化与本土化过程中产生出来的精彩创造。是鼓浪屿万国建筑中真正的“奇葩”。

这一节,我们回顾了鼓浪屿华人群体在社区发展建设中的转变,也梳理了厦门装饰风格产生的过程。从中看到的是,闽南文化群体,特别是19世纪末到20世纪初回迁鼓浪屿的华侨精英群体在鼓浪屿后期发展中的突出贡献,和融合多元文化元素开拓创新的能力。而在这背后,可以感受他们根植于中原汉文化传统的文化基因,和开放、包容、进取的海洋文化的特质,在这段文化碰撞、交流、融合的过程中所起的关键作用。

欢迎分享转发

与更多中华遗产爱好者

探访古人留下来的最美印记

文章作者

魏青

发表文章6篇 获得8个推荐 粉丝19人

国家文物局专家库专家,清华大学建筑学院硕士,高级工程师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里