5.1 鼓浪屿 | 天风海涛中的万国来潮

作者:魏青

2019-08-13·阅读时长15分钟

三联中读的朋友们大家好,我是来自“清源视野”的魏青。是鼓浪屿申报世界遗产文本编写团队的负责人,也为鼓浪屿的文化遗产保护管理提供了多年的专业咨询。

三联中读的朋友们大家好,我是来自“清源视野”的魏青。是鼓浪屿申报世界遗产文本编写团队的负责人,也为鼓浪屿的文化遗产保护管理提供了多年的专业咨询。

之前几讲的内容,主要聚焦在中国的古代文明,这一讲我将带大家翻开中国近现代历史进程的一页。

在中国37项世界文化遗产中,反映这个阶段的文化遗产共有三项,分别是2005年列入的澳门历史中心,2007年列入的广东开平碉楼和村落,以及2017年列入的鼓浪屿-历史国际社区。一些和古代文明相关的文化遗产也会有在近现代历史阶段的价值积累,比如庐山上的牯岭镇等。了解这些遗产地概况的朋友可能已经发现,这些讲述中国近代历程的遗产地,都和外来文化有着密切的关系。澳门历史上曾是葡萄牙的殖民地,中西文化元素并存的历史中心见证了外来文化与本土文化的相遇;开平是广东著名的侨乡,19世纪末至20世纪初当地碉楼建筑的发展展现了散布世界各地的华侨带回故土的外国文化元素;庐山上的牯岭镇则是西方人开辟的避暑别墅群。

本讲给大家介绍的鼓浪屿——历史国际社区,则讲述了19—20世纪中西文化间一个更为与众不同的故事。

对大部分听众来说,鼓浪屿应该都不算陌生。这是一个位于中国东南沿海,福建省厦门市,陆地面积只有1.88平方公里的小岛,和厦门市隔鹭江相望,只有轮渡相通。

得益于改革开放初期制定的发展战略,鼓浪屿的海岛风光和众多历史建筑得以整体保留,并于1988年被列入国家级风景名城区。其温馨恬静的海岛风情、充满艺气息的浪漫生活景象,伴随着一曲“鼓浪屿之波”传遍大江南北。那时的场景,是令当地社区和曾经到访的游客回味无穷的。

很自然的,鼓浪屿凭借这些条件走上了发展旅游的道路。如果问一般公众对鼓浪屿的印象,

可能会想到“万国建筑博览会、音乐之岛、海上花园之类的标签;这些正是发展旅游的过程中逐渐形成的宣传主题。但到二十一世纪初,鼓浪屿似乎迷失在难以遏制的旅游经济发展热潮之中。岛上的社区功能越来越向单一的旅游目的地发展,随着旅游的快速发展,社区功能衰退,社区人口逐步减少。和旅游的喧闹形成鲜明对照的是很多重要的历史建筑、场所人去楼空,被遗忘而逐渐倾颓。

这令当地政府和社区民众中的有识之士非常痛心和焦虑,希望寻求一条新的可持续发展路径。通过申报世界遗产,加强保护,似乎是一个选项。但所谓万国建筑博览会、音乐之岛、海上花园,这些文化主题放到全球视野去比较,显然都还达不到世界遗产对突出普遍价值的要求。从2008年当地政府提出申报计划,经过多方合作将近10年的共同努力,终于给出了一个答案。

简要来说,鼓浪屿讲述给全世界的,是文化间交流的一个独特案例,她见证了19世纪中叶到20世纪初,全球化早期各种价值观念在这个小岛上的交汇、碰撞和融合过程。数十年间,越来越多的外来文化元素不断汇聚于此,影响并被融入本土文化,进而形成新的文化发展和创造。在对文化交流的过程和作用的见证方面,鼓浪屿符合突出普遍价值标准,在通过文化融合创造的成果的典型性代表性上,符合了突出普遍价值标准。

更重要的是,通过遗产申报,鼓浪屿当代的社区中发生了一种转变,找到了突出普遍价值的核心和当地社区文化认同文化自信之间的关系。这让原来长久陷于所谓“公共租界”的身份,把历史遗存都看作是屈辱历史见证的心态得到转变,通过更多视角理解历史的真相,从而发现在那个历史国际社区中所发生的,对当代世界的启示意义。

接下来我想从几个方面对鼓浪屿的案例做个解读。共分为四节:

前两节从文化交流的双方,分别梳理外来文化元素的积淀过程,和华人群体将外来文化与传统文化融汇贯通继而创新发展的过程;

第三节将这两方面的文化贡献放在百年积淀而成的建成环境中,系统分析鼓浪屿历史国际社区的构成要素和文化特色;

最后一节,谈谈在新的遗产价值引导下,当代社区的政府和民众围绕遗产保护和社区文化复兴所做的努力和一系列值得深思的变化。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

去过鼓浪屿的人,会对岛上主峰日光岩上一块巨大山岩上的三款题刻有些印象。

其中最上面的一款,是民国四年时任福建巡按使,相当于现在的福建省省长的许世英所题的“天风海涛”。这四个字应该是引自宋代赵汝愚回应朱熹的诗句,“天风直送海涛来”。后来这四个字被朱熹刻在福州的鼓山上,成为八闽地区的写景名句。

遥想当年,刚刚向北洋政府提出反对“二十一条”的意见,正在巡视福建沿海的许世英,题写这四个字的时候,除了描绘鹭江两岸的风景,可能多少也在有意写照当时波澜壮阔的时代变局。所以本节标题中的万国来潮,并不是朝觐的朝,而是连绵不绝,汹涌澎湃的浪潮的潮。

大约在16—17世纪,厦门港取代月港逐渐发展为中国重要的对外贸易港口,是南中国海贸易圈和东中国海贸易圈的交汇点。长期的海上贸易使这里的闽南族群很早就和世界建立了文化联系。

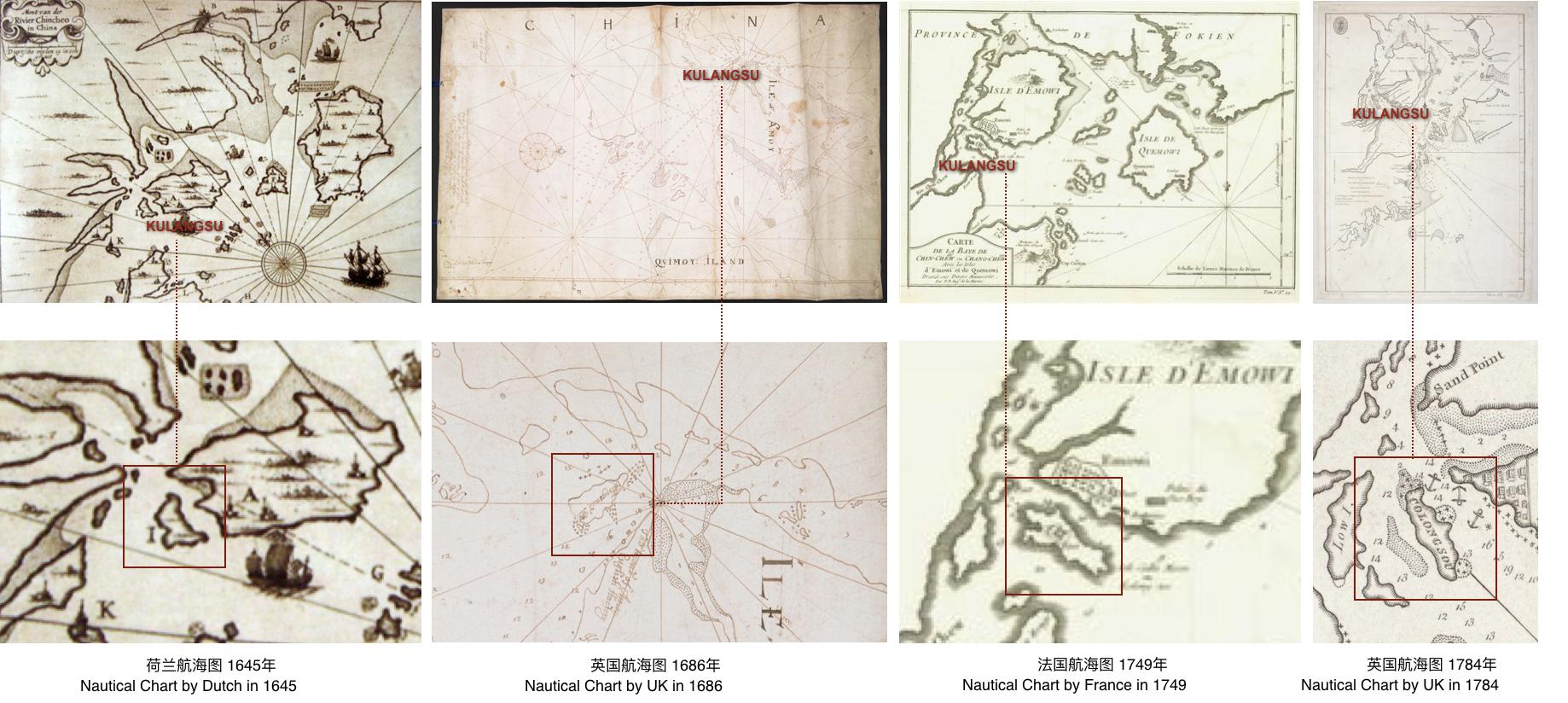

一系列历史地图可以见证,自17世纪以来,随着贸易活动,大航海时代欧洲的主要国家对厦门港、鼓浪屿的越来越深入的了解。我这里选取了几张有代表性的地图放在文稿里,其中包括:可能是目前发现最早的1645年荷兰出版的航海图,1686年英国出版的航海图,1749年法国航海图出版的航海图,和1784年英国出版的航海图。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

对比这些地图,可以发现它们对海港的描绘越来越详细,也就能感受到大航海时代,全球化的脚步就已经像海潮一样,一波接着一波涌向鼓浪屿,一步一步拉进这个小岛和世界的距离。

1911年出版的《厦门纵横:一个中国首批开埠城市的史事》(In and About Amoy: Some Historical and Other Facts Connested with One of the First Open Ports in China,2009)记载,在鼓浪屿发现三位英国东印度公司商人的墓碑:“最近(1905年)这些坟墓被迁移到’洋人公墓’。他们墓碑上的日期为1698年、1700年和1710年。”

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

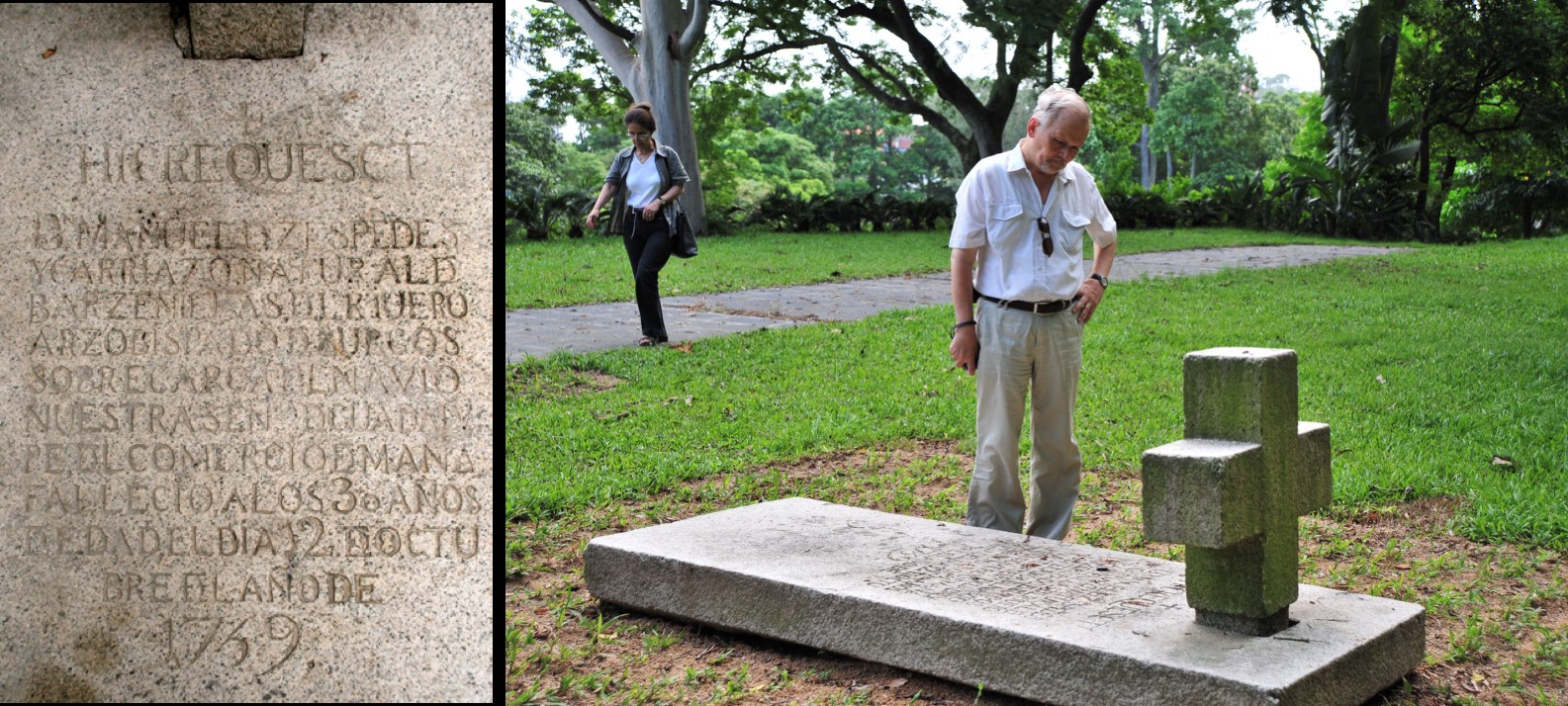

遗憾的是那些古老的墓碑因为历史缘故不知所踪,目前在鼓浪屿上保存完好的最早西方人墓碑,是坐落在岛屿东南,后来的英国领事公馆山坡下的一座西班牙海员墓碑。碑文记载,这位墓主人,“曼努埃尔•德塞斯佩德斯•卡里阿索先生,是‘马尼拉贸易’大帆船——‘瓜达卢佩圣母’号的货物管理员(押运员)。卒于1759年10月12日,享年30岁。”就在他去世前两年,乾隆二十二年(1757),清廷下令对外贸易只限广州一口。厦门港的对外贸易在闭关锁国政策下衰落。

直到鸦片战争,清王朝统治下的古老帝国的国门洞开,厦门被迫成为开埠口岸,中国也开始了翻天覆地的社会转型。由于鼓浪屿是厦门港的天然护卫,战前有清军驻防的阵地,所以那场战争也给鼓浪屿带来了相当大的破坏。

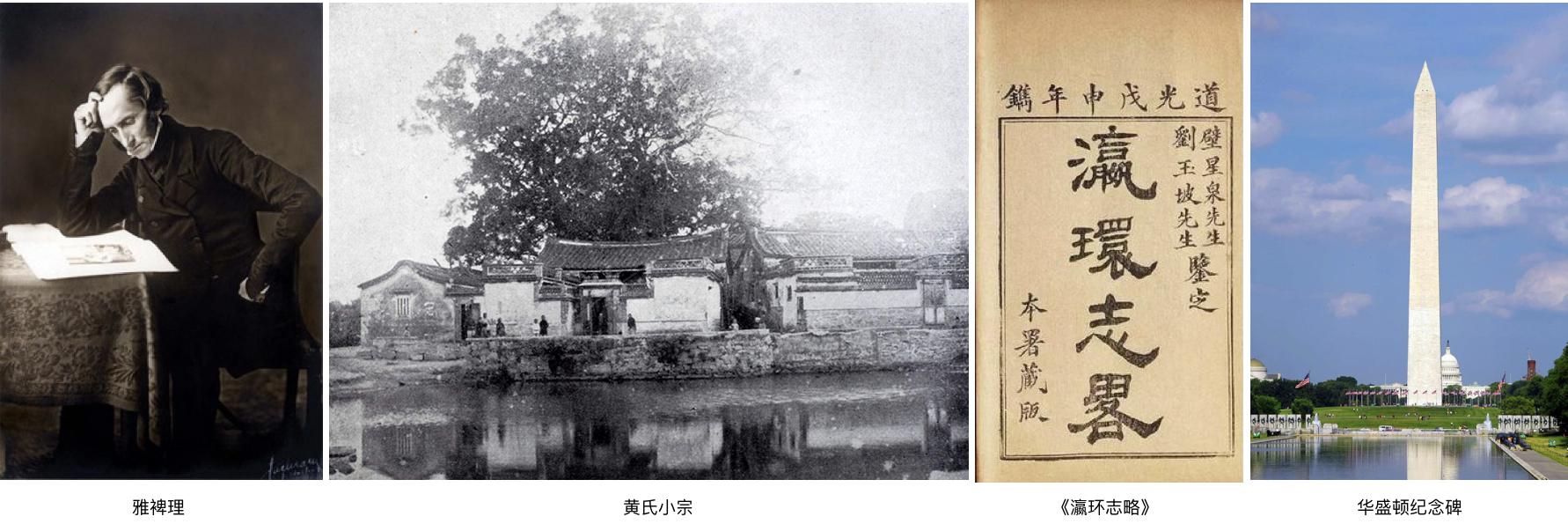

战争之后,随着厦门开埠,鼓浪屿迎来了新一批外国人。首当其冲的,是美国归正会传教士雅裨理(David Abeel)。他和美国圣公会主教文惠廉(W. J. Boone)于1842 年2 月来到鼓浪屿,成为战后最早进入厦门的基督教传教士。当时南京条约还未签订,雅裨理租用位于鼓浪屿中部当黄氏宗族一个小宗祠建立布道所,这个不起眼的黄氏小宗也就此成为战后中西文化接触的一个关键起点。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

1844 年,雅裨理被任命为福建布政使徐继畲与英国首任驻厦门领事会晤的通译。徐继畲是中国近代开眼看世界的先驱之一。在和雅裨理的接触中,徐继畲向他询问了许多有关世界各地的情况。雅裨理为徐继畲编写《瀛环志略》提供了丰富的材料。《瀛环志略》是一部人文地理学专著,也是让中国民众了解西方历史地理的领航之作,影响了晚清康有为、梁启超等众多的近现代文化名人以及改革人士。

书中还有一段对美国总统华盛顿以及美利坚合众国的评价,后来被镌刻在华盛顿纪念碑上,成为中美两国人民往来的历史见证。

继雅裨理代表的美国归正教会和圣公会之后,1844年英国伦敦差会的传教士抵达鼓浪屿,接着是1850年到达的英国长老会和西班牙天主教多明我会,汇聚在鼓浪屿的传教士和发展的教众渐成规模。

1863 年,由美国归正教会、伦敦差会、英国长老会联合成立的“三公会”在鼓浪屿的东南区域建起了第一座礼拜堂,名为协和礼拜堂,采用西方古典复兴样式,能容纳大约200人,最早提供给来鼓浪屿工作的外籍基督教徒作英语礼拜,后来也吸纳了懂英语的华人教徒。

围绕这个礼拜堂,逐渐形成了由各国早期的领事馆、公共设施、墓地、文化娱乐设施组成的早期西方人生活中心。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

在协和礼拜堂建成之后的半个世纪,西班牙天主教多明我会紧邻协和礼拜堂修建了天主堂,这是一座由西班牙建筑师设计,来自漳州工匠施工完成。这两座教堂在小广场上形成了来自不同大洲,不同宗教文化元素之间的对话。

随着宗教传播,传教士们带到鼓浪屿的,还有西方的教育和医学。这两者,既帮助传教士推动了宗教传播,也使本土居民得以接触现代文明。

文化教育方面,由教会兴办的学校最关注的对象是妇女、儿童。这些教育活动开启了这一地区的早期妇女解放运动,也很大程度的提升了社会整体的文化水平。现在鼓浪屿东南区域的田尾路,保留着由美国归正教会传教士约翰.打马字(Rev. John Van Nest Talmage)和他的女儿们创办主理的一组女学旧址。

鼓浪屿北部,坐落着林巧稚儿时曾经就读的蒙学堂旧址,是由英国长老会开办的学前教育机构。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

西医传到鼓浪屿,最早可以追溯到紧随雅裨理来到鼓浪屿的甘明医生,他是一位具有医学博士头衔的独立医务传教士,曾在前面提到的黄氏小宗行医。

之后一位重要人物是归正教会的传教士郁约翰(Dr. John Abraham Otte)。他于1888年抵达厦门,十年后在鼓浪屿东北部建立一座名为“救世医院”的综合性医院,并分设男女二馆,后来经过不断的发展,在二十世纪初成为厦门及周边地区科室设置最全面,技术设备最先进的西医医院,并通过设立护士学校为本地培养了大批现代医疗专业人才。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

值得一提的是郁约翰的多重身份,不仅是虔诚的传教士、医术高明的医生、还是位相业余,但其实当有专业素养的建筑师,在鼓浪屿和厦门地区留下了多个较为经典的建筑作品,大部分以古典复兴风格为主,具有相当的建筑才华,可以说,除了宗教和西医,郁约翰也是西方古典复兴建筑风格在这一地区的传播者。

类似郁约翰这样的复合型人才,在当时是种较为普遍的现象,很多来到厦门的外交官也兼具汉学家、语言学家、地理自然学家等多重身份,除了本职工作外,也带动了非常广泛的文化交流。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

除了文化教育和医药卫生,日常的文化娱乐生活也是西方人带到鼓浪屿的新鲜文化元素。

见证这方面影响的典型遗存是位于鼓浪屿中部、日光岩下的洋人球埔。这是岛上难得的一片平地,因此鸦片战争后被驻留的英军开辟为军用操场。1870年前后,这片平坦的空地被美国驻厦门领事李让礼(General LeGendre)以美国领事馆名义租下,开辟为驻岛外国人进行体育活动的公众场所。草地网球、草地板球、羽毛球、足球、棒球、橄榄球等体育运动项目都从这里展现给当地社区。这不能不让人联想到开启中国体育教育的马约翰先生,他的童年就是在鼓浪屿度过的。从儿时到青少年的成长环境对他选择投身体育教育事业,或许有着潜移默化的影响。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

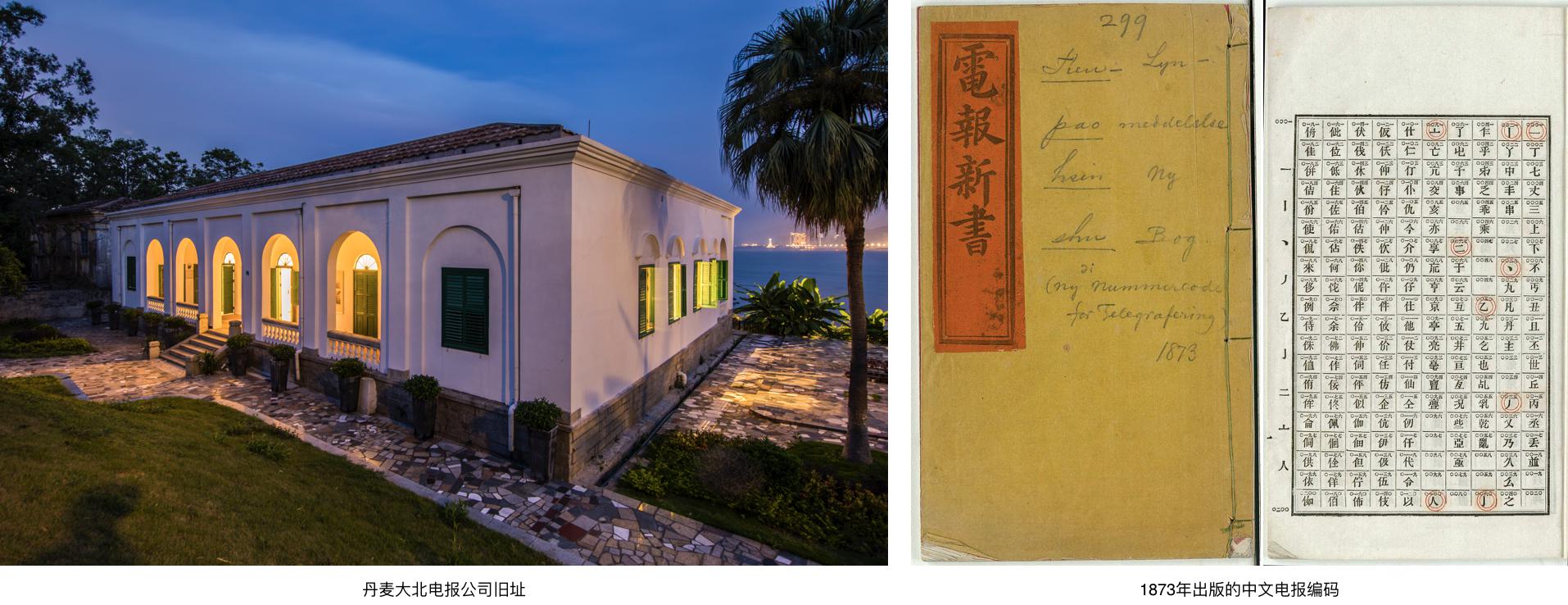

文化元素之外,一些关键的科学技术的传播对鼓浪屿的发展也至关重要。1871 年初,丹麦的大北公司在鼓浪屿田尾路开办了电报公司,并代理丹麦外交事务。这家公司1870 年来华开业,敷设香港—上海、上海—长崎、长崎—海参崴海底电缆,这是东亚地区第一条越洋国际电报线路,途中鼓浪屿是一个电报收发站点。为了能让电报信号发报中文信息,大北公司聘请专家为中文开发了电报编码。现存的这栋位于岛屿南端海边的电报房,不仅使鼓浪屿成为政界、商界人士聚集地成为可能,也是古老的中文进入信息时代的重要见证。

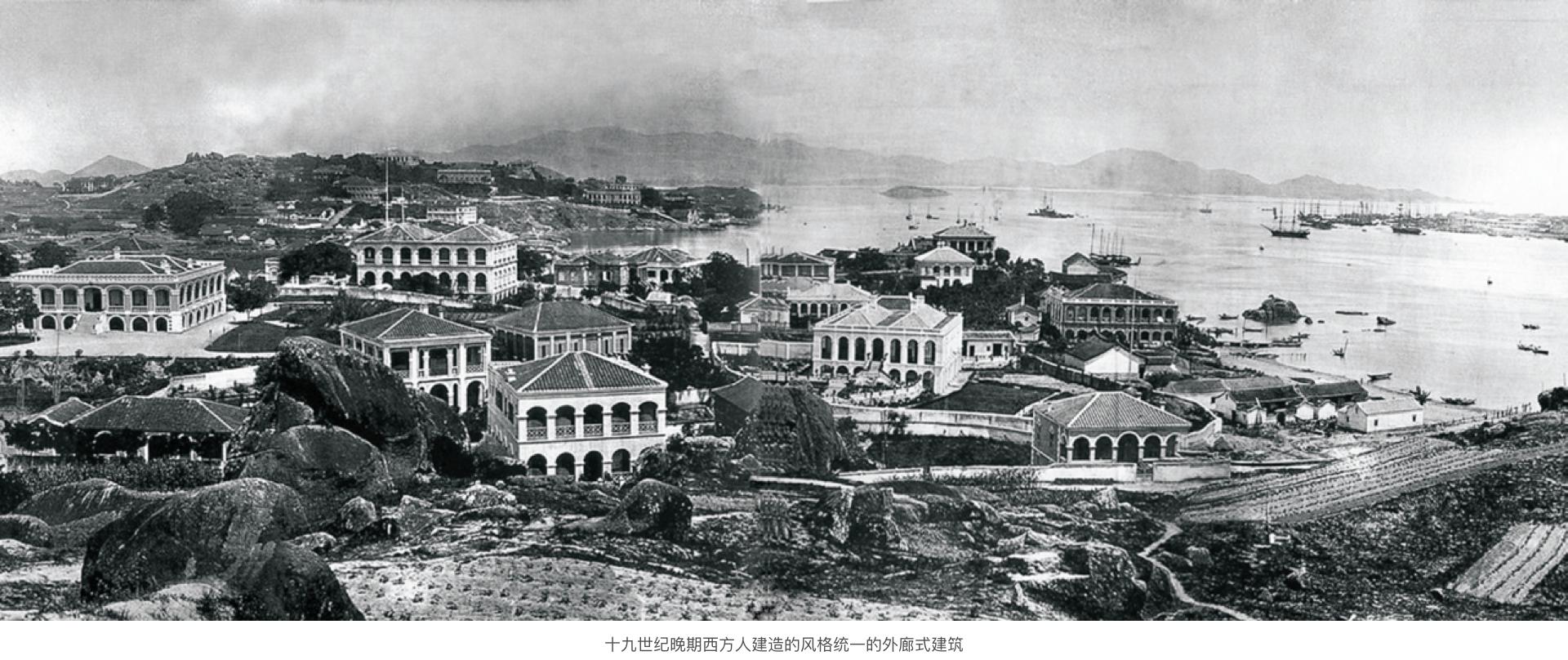

十九世纪后半叶的建设发展一改鼓浪屿以往海岛渔村的乡土面貌,逐渐形成了一种以殖民地外廊风格(Colonial Veranda Style,也被称为Verada Style 或 Veranda Colony Style)为主导的港口住区。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

从康奈尔大学图书馆收藏的一张大约拍摄于1880年代的历史照片可以一窥当时的景象。

这种建筑的原型最初形成于西方人在南亚地区的殖民地,18世纪末、19世纪初传回欧洲,并转化为富裕阶层的郊野别墅形式(Bungalow)。由于其建造成本相对低廉,建造周期短,技术相对简便易行,既符合西方人审美,也适应亚太、非洲等炎热的气候,因此被作为西方各国在殖民地建设领事馆、外交公馆、商行、传教士住宅等建筑的常用形式被广泛推广。

这些建筑一侧或多侧外墙设置休闲功能的宽阔外廊,这种外廊是室内空间的延伸,既可以遮蔽太阳暴晒,又有良好的通风,适合喝茶、观景、读书、抽烟、小憩等休闲活动。建筑底层大多有石头砌筑的防潮层,上面用厚重的砖墙砖柱承重,承托顶部的三角木桁架,室内隔墙和吊顶通常采用轻便的板条抹灰。

由于历史上多次台风灾害,和二十世纪初之后的更新,早期建造在鼓浪屿上的殖民地外廊建筑遗存已经不像历史照片上那样普遍了。但现存建筑中不乏其中的典型代表。比如1874年建造的英国领事公馆和位于岛中西部鸡山路的伦敦差会女传教士住宅等。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

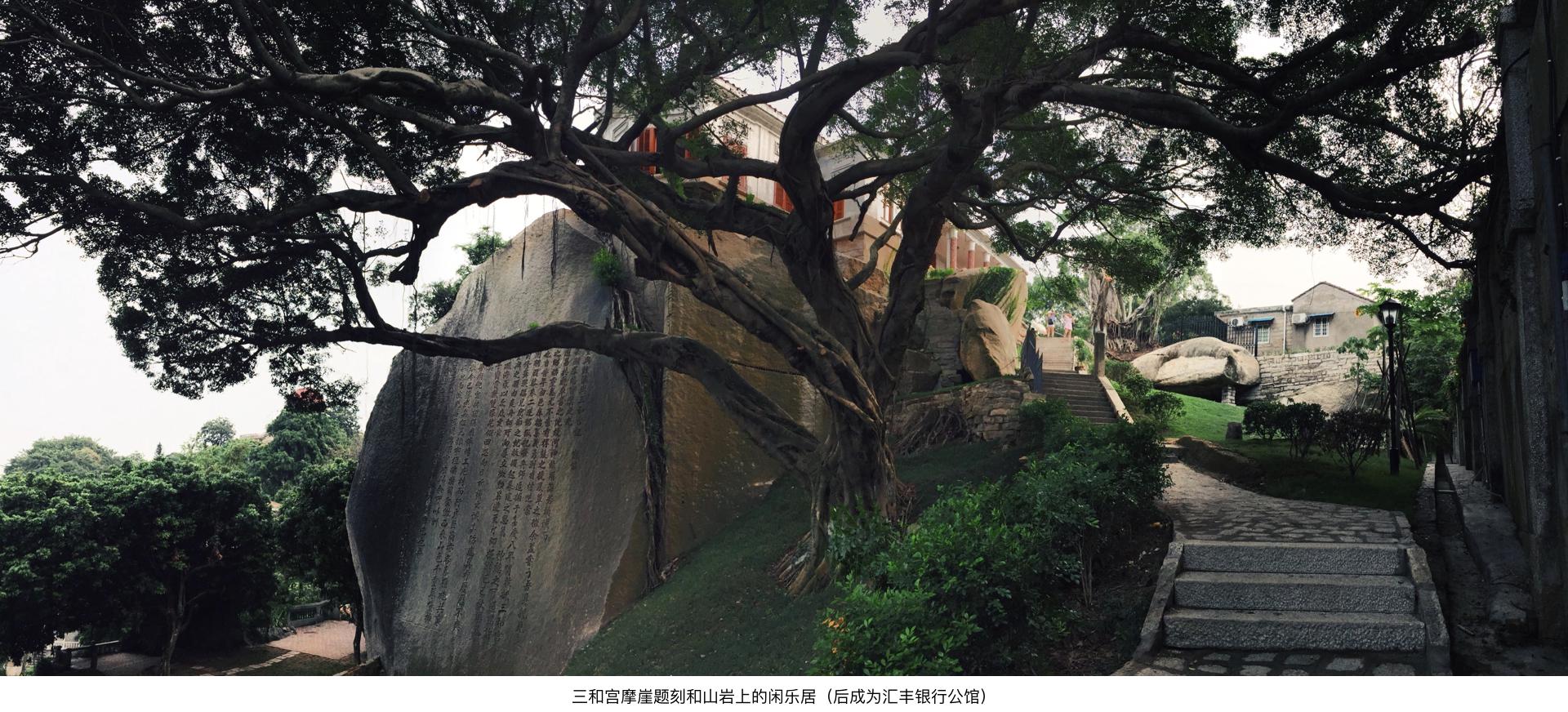

还有一栋小别墅值得一提。1873年建造的英商怡记洋行的闲乐居。这栋外廊建筑坐落在鼓浪屿北部一处高大山岩上,视野疏朗,通风良好,非常符合当时西方人建筑选址的标准。

尽管建筑体量不大,但从对面厦门看过来是鼓浪屿上非常突出的一栋观景别墅,颇受当时的西方人赞叹和羡慕。

这座建筑采用了维多利亚女王时代英国人喜好的三叶草平面造型,这是一种深受欧洲图画派(Picturesque)影响的建筑布局形式,外廊围绕的主要居室向视野极佳的三个方向伸展。

但这座建筑所在山岩上,刻有一面巨幅摩崖石刻,是清嘉庆十八年福建水师提督王德禄撰写的《重兴鼓浪屿三和宫记》,记载了他在三和宫前整修战船、筹款兴修三和宫并帅师进兵台湾围剿蔡牵起义的事情。

这栋别墅的建造,虽然获得西方人的赞叹,却因为破坏风水引起当地民众的强烈不满。这种争执反映了当时东西方对场所、景观及住宅选址等方面截然不同的价值观念。1872年来到鼓浪屿的英国领事翟理斯,在他编写的《鼓浪屿简史》中曾经记述过这个争执。为了能让西方人理解这个场所对华人的意义,作为既是外交官,又是汉学家的他,将题记翻译成英文,全文刊载在《鼓浪屿简史》中。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

时至今日,山岩、题记、别墅和古树,已经融为一个整体,成为鼓浪屿上一处凸显东西文化融合的人文景观。

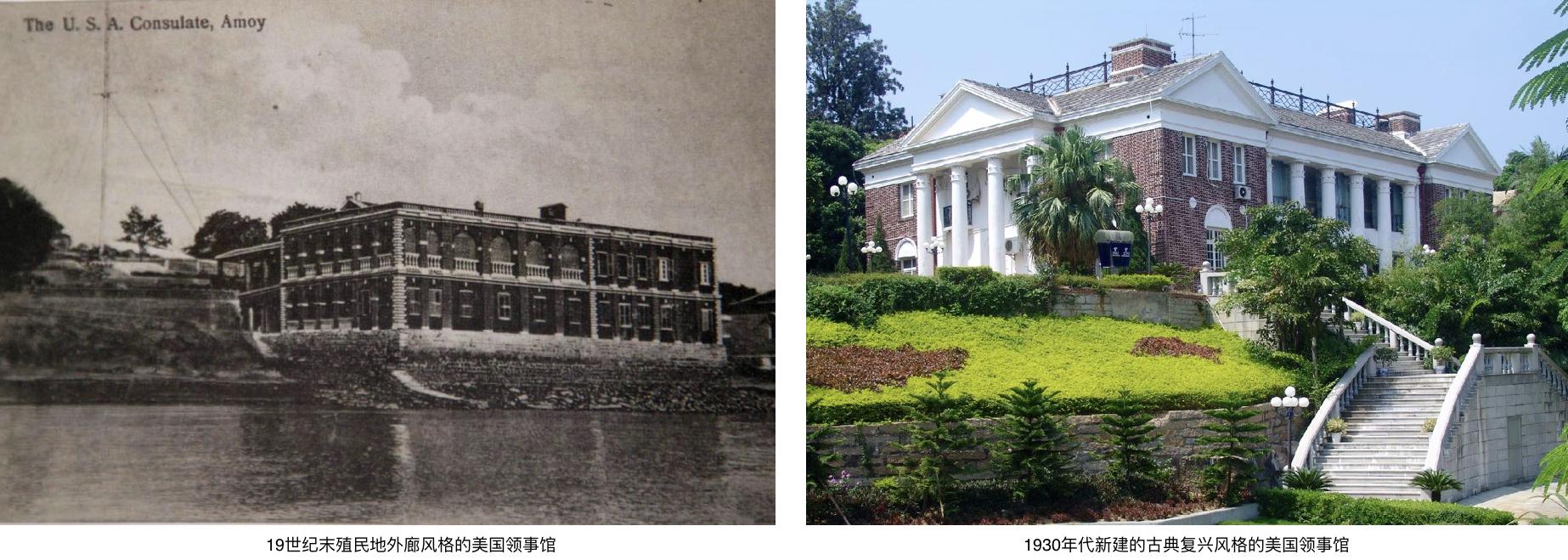

如果留意这个时代的历史遗存和文献资料,会发现当时这种殖民地外廊建筑不仅为英国人、欧洲人所崇尚,同时期的美国领事馆和日本领事馆,采取的也是典型的殖民地外廊式建筑。

而二十世纪30年代美国重建领事馆的时候,则按当时美国外交部通过要求外交建筑向世界传达美国文化形象的政策,采用了当时流行于美国古典复兴中的乔治亚风格;而日本在岛上的警察署、博爱医院等后期建筑,则体现了日本建筑师对现代建筑风格融合日本元素的多种创新风格和样式。这种不断传入的来自世界各国的新元素,不仅进一步丰富了汇聚在鼓浪屿的多元文化,也使这个小岛越来越像全球的缩影,其中的变化对世界局势发展的折射颇耐人寻味。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

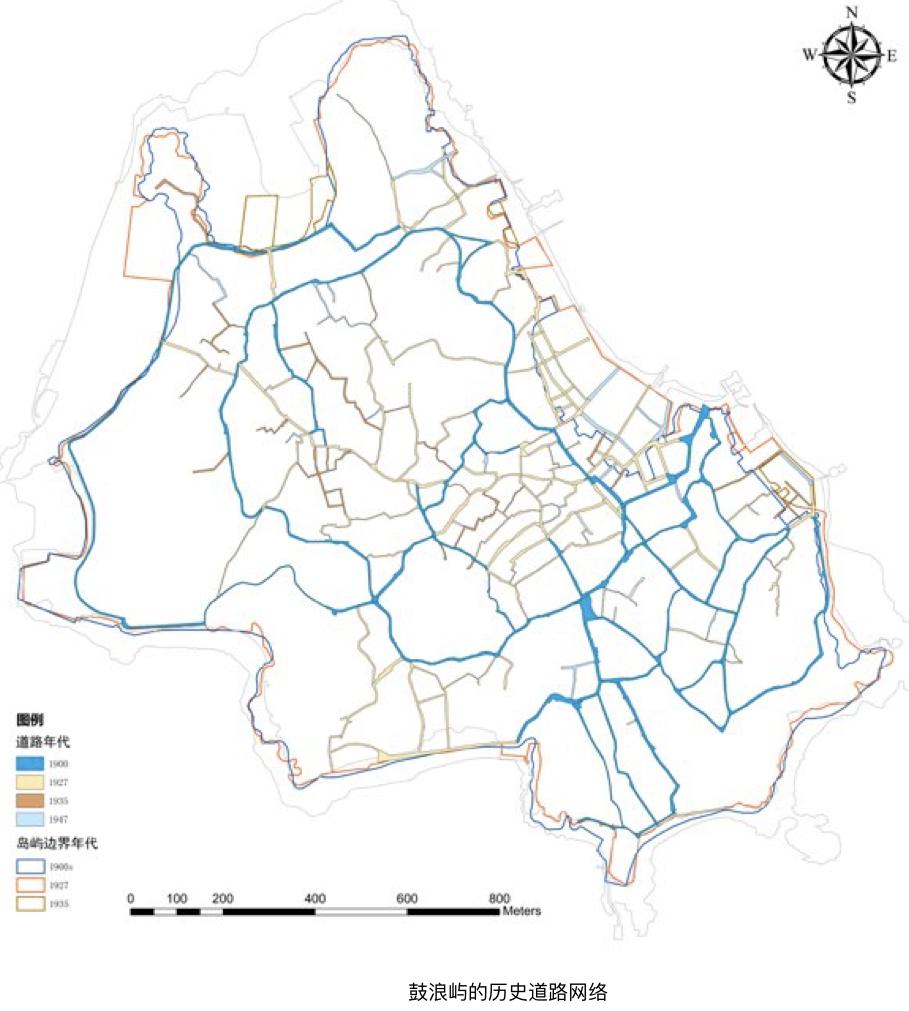

除了在建筑风格方面,19世纪末西方群体对鼓浪屿发展方面的影响,还体现在整个社区建设发展的格局上。在以前,岛上华人传统住区是在传统风水理念下选址发展的,几片村落集中坐落在背山面海的低洼地带。1878 年英、德两国主推成立了鼓浪屿道路墓地基金委员会,对岛上的道路、路灯、西方人公墓等进行系统性建设。特别是道路的建设,以步行通行为主,依山就势,修建了围绕主要山体的环状道路和通往码头的放射状道路,进而增加了划分小街块的联系性道路,形成较为完整的路网系统。

▲图片来源:鼓浪屿历史国际社区申遗文本工作团队

鼓浪屿虽然没有严格意义上的城市规划,但道路和相应基础设施的建设,相当于对岛上的空间资源进行了系统化的组织,并极大程度上扩展了鼓浪屿居住空间的发展,在此基础上逐步形成了鼓浪屿的空间结构和肌理特色。这个道路骨架一直保留到现在。

1902年,随着《厦门鼓浪屿公共地界章程》签订,鼓浪屿正式成为一处国际社区,设立了鼓浪屿工部局和会审公堂等管理机构,建立起多国参与共管的管理模式。这也是外来文化带来的一种影响。

作为一个近代化城市管理机构,鼓浪屿工部局的管理职权涵盖税收、市政建设、公共卫生、治安等。主持工部局市政财税审核的工部局董事会,由洋人董事和华人董事组成。最初在七人的董事会中华人董事仅有一人,由清政府指派,后来升为三人,由华人纳税人选举产生。

虽然这个董事席位仍不能和当时社区华洋人口比例相匹配,但这个变化展现了当时的华人华侨理解和运用这种管理机制,通过增加华董席位争取主权的努力。

遗憾的是,工部局的办公建筑并没有完整保存下来。现在鼓浪屿上整理展示出来的,是工部局早期办公场所的遗址,原来也是一座殖民地外廊式建筑,属英商和记洋行所有,工部局成立的时候租用了这座洋行建筑办公。这个事实倒是见证了工部局和外国洋行之间的紧密关系。

工部局成立之后,逐步推动对社区建设活动和日常生活规范法制化的管理,制定了《鼓浪屿工部局律例》。这部律例并不是一个整体制定的规范文本,而是在公共管理过程中,根据需要通过立法动议,由工部局董事会讨论,陆续发布的条例或通告,并由工部局巡捕房负责实施。其实质是被赋予强制执行力的社区公约,约束对象为居住、工作或临时往来岛屿上的人,管理范畴涉及公共地界的财政、建筑、商业、交通、卫生、公共环境、公共安全等方方面面。

比如不准在人烟稠密的地方骑脚踏车、不准居民于夜间11点至早晨7点之间燃放爆竹,不准在接到弃置垃圾,设置广告牌不得侵入公路3尺等,甚至还有不准殴打或虐待家畜的条款。当时的律例也体现出对公共环境景观元素的重视,规定了全岛十处名胜石不准破坏。

律例总体上以公共利益维护为价值导向,简便易行,实用性极强,很多条款至今仍值得参考。

这一节我们回顾了西方外来文化对鼓浪屿的影响历程。

总结起来这个过程有以下几个特点:

1. 来源广泛,密集度高,在这样一个不到两平方公里的小岛上汇聚了欧、美、亚太区域众多重要的国家具有代表性的文化元素;

2. 和文化来源地的紧密联系,使传播过来的文化具有相当高的更新速度,使这个小岛上的变化与全球现代化的脚步,以及世界格局、国际风尚的发展脉搏几乎同步,由文化交流成为一个全球化的缩影;

3. 也正因此,外来文化对鼓浪屿乃至厦门及周边地区的影响是多层面且深入的,包括宗教、文化、艺术、经济、政治、科学技术等各个方面。

但外来文化的影响只是一方面因素。另一方面更为重要的因素则是本土文化对这些外来文化的态度。下一节让我们来看一下华人群体在这个过程中发挥的作用。

欢迎分享转发

与更多中华遗产爱好者

探访古人留下来的最美印记

文章作者

魏青

发表文章6篇 获得11个推荐 粉丝19人

国家文物局专家库专家,清华大学建筑学院硕士,高级工程师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里