水上住宅与漂浮城市

作者:钟和晏

2019-08-02·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6379个字,产生2条评论

如您已购买,请登录

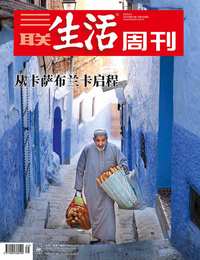

作为世界上第一个可容纳1万居民的漂浮居住社区,“海域城市”的基本模块由六边形岛屿构成

图片版权 (c)BIG、Oceanix

基于六边形的岛屿模块

早在1995年,凯文·科斯特纳主演的好莱坞科幻片《未来水世界》呈现过地球两极冰川大量消融、人们只能在汪洋上生存的预言式灾难场景,当年,票房收入不佳的电影被认为意识超前。与20多年前相比,从海平面上升到暴风雨,城市与气候相关的风险正在加剧。

目前,全世界每5个人中有2人生活在距离海岸线100公里以内的区域,10%的人口生活在海拔不到10米的沿海地区。由于气候变化,城市越来越容易发生洪水。在曼谷,一些地区的地面每年下沉约2厘米,泰国湾的海平面在上升。也许,全球变暖造成的海平面上升将摧毁像孟加拉国这样的沿海国家,让马尔代夫这样的岛国彻底消失,导致大规模的难民危机。

最近,丹麦BIG建筑事务所发布了“海域城市”(Oceanix City)方案,这是世界上第一个可容纳1万居民的漂浮居住社区,也是一幅接近科幻场景的模块化海上城市蓝图。从渲染图上看,那里的生活似乎显得无比美好:人们在岛上悠闲地漫步,到处是鲜花、绿色植物和设计精美的小型建筑物。蓝天上飘着滑翔伞,皮划艇和轻巧的电动轮船穿梭在蔚蓝的海面上。

作为工作和生活的混合用途空间,“海域城市”的基本模块由六边形岛屿构成,每个模块面积2万平方米,最多可容纳300名居民。6个岛屿围绕中央开放港口,形成12万平方米的社区,它的数量能够不断递增,随着时间推移有机地改变,最终得到一个1.08万居民的小城市。每个岛屿都有3000平方米的户外农业以及专门的公共用途,如医疗、教育、运动、购物和文化中心等。

比利时建筑师文森·卡勒伯提出的漂浮生态城Lilypad构想,造型如同一朵巨大的睡莲

“海域城市”被设计成一个自我维持的人造生态系统,引导能量、水、食物和废弃物的循环流动

“海域城市”被设计成一个自我维持的人造生态系统,自己生产食物、能源和淡水,引导能量、水、食物和废弃物的循环流动。建筑提供大量的遮阴室内空间和公共区域来降低制冷成本,最大限度地利用屋顶区域获取太阳能。太阳能电池板结合风力、水力涡轮机等可再生能源,用于满足居民的电力需求。

到目前为止,公海上还从来没有漂浮的定居点出现过,一些机场、核电站、桥梁、体育场馆等离岸工程都是在浅海环境而不是深水国际水域中建造的。通常,有两种超大型浮式结构技术用于承载这些漂浮设施的重量:一种是平板式的浮桥结构,适合漂浮在靠近岸边的避风水域;另一种是半潜式结构,如位于深水区的石油钻井平台,立柱在水面上方支撑起整个平台。“海域城市”采用浮桥结构,限制在较浅的水域,用防波堤减轻波浪的影响。平台被一种名为Biorock的石灰岩——通过低电压刺激海洋沉积物生长获得的生态友好材料——锚定在海底,它比混凝土更加坚硬,能够抵御洪水、海啸和五级飓风。石灰岩同时充当人工珊瑚礁的基床,海藻、牡蛎、贻贝、扇贝和蛤蜊等养殖清洁着海水,加速生态系统的再生。

岛屿上的建筑,BIG打算以当地采购的可补充材料建造,木材和生长快速的竹子就是理想的选择。竹子不仅负碳足迹,抗拉强度还是钢材的6倍。出于低重心和抗风考虑,所有建筑结构都保持在4层到7层的高度。

“作为共享城市系统的基本模块,基于六边形的岛屿构成全向形的圆圈,又有人造物的合理性。微型岛屿的设计也是为了让社区在大型飓风中生存下来,天气模式剧变的情况下,整个城市可以解缆,拖拽到更安全的位置。”BIG事务所的主持建筑师比雅克·英格斯(Bjarke Ingels)这样解释说。

文章作者

钟和晏

发表文章90篇 获得1个推荐 粉丝299人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里