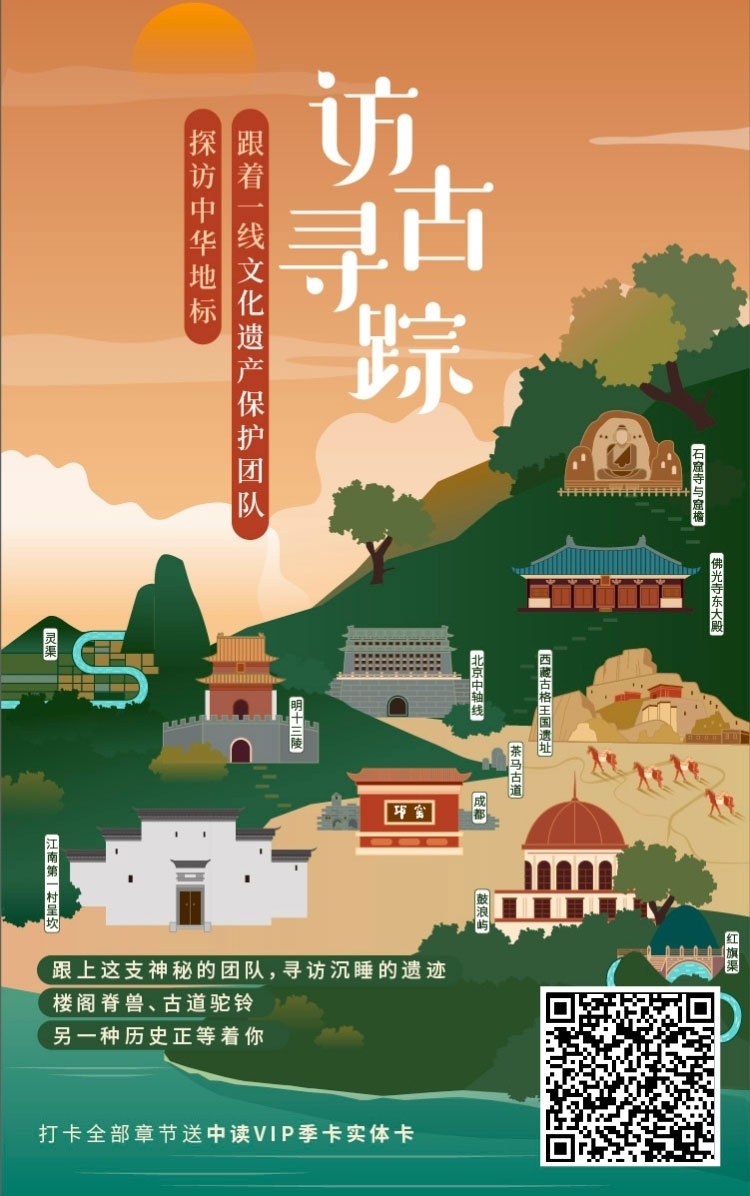

3.3 北京中轴线 | 北京中轴线是如何形成的?

作者:孙燕

2019-07-30·阅读时长9分钟

三联中读的朋友们,大家好。我是孙燕,来自清华大学建筑设计研究院文化遗产保护中心。

三联中读的朋友们,大家好。我是孙燕,来自清华大学建筑设计研究院文化遗产保护中心。

上一节我们主要讲了中国古代都城轴线的发展演变,那么,这一节我们将来介绍一下北京中轴线自身的发展演变以及它具有的世界性的价值。

北京中轴线的历史沿革

北京地势西北高,东南低,西北为燕山和太行山山脉。在元大都建成之前,北京地区已有蓟城、幽州城、辽南京、金中都建城。北京地区都城的选址与这一地区的水系分布联系紧密。

侯仁之先生在《元大都城与明清北京城》一文中,对元大都放弃金中都旧址,另择新址做了如下解释:

“由于史文缺载, 无从得到直接的说明。只是从一些间接而零散的记事中, 可以断定, 当时选择大都城的新址, 主要是因为这里有比较丰沛的水源, 包括了大面积的湖泊与清澈的泉流, 这既为新宫的建设保证了优美的环境 , 又为新城的水运提供了有利的条件, 这些都是中都旧城所难与比拟的。”

于是,元大都放弃了辽南京、金中都所在莲花池水系,改在高梁河水系,即依托积水潭、太液池水域建城,开凿通惠河,使北京成为大运河的终点,以满足漕运需要。

明代对积水潭、太液池的形态进行了进一步改造,成为今天的六海水系,湖面、水系与恢宏的宫殿、苑囿建筑交相辉映的景象,成为北京中轴线最具特色的景观之一,也成为不同于以往历代都城轴线规划的一大特点。

这也应和春秋时期《管子》著作所强调的,都城选址和布局应因地制宜,所谓“凡立国都,非於大山之下,必於广川之上。高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省。因天材,就地利......”

▲北京中轴线北端

摄影:马文晓

其次,元大都是中国历代都城中为数不多的,在一片新址上规划的都城,这也使其能够比较系统地、严格地依据《考工记》所载王城平面进行规划。大都城规模东西约6700米,南北约7600 米,基本为方形;南、东、西三面城墙各开三座城门,北城墙开两门。皇城居于城市较前的位置,皇城北水域周边,即今天的南锣鼓巷、什刹海地区成为繁华的商业区,太庙、社稷坛位于城中东西两侧。

在一段时期,对于元大都中轴线的位置,与明清北京城中轴线的关系,专家存在不同意见。王世仁先生《北京旧城中轴线述略》一文中提到:“有研究者认为元代钟鼓楼连线即今旧鼓楼大街为大都中轴线,但据考古勘探,此轴线上未发现大型建筑遗址,而在明清宫殿轴线上则有元代宫殿遗址。多数人认定元大都的中轴线为明清北京沿用。”

侯仁之先生1997年发表的《试论元大都城的规划设计》一文,对元大都建设过程,提出了如下的推测:

“首先选择了积水潭东北岸上预定为全城中心的一点,立中心台又建中心阁。第二,从中心台向南,紧傍积水潭东岸,垂直南下,形成设计上的中轴线。在此中轴线上,又紧傍太液池的东岸,建造宫城大内,即后来所谓紫禁城。……第四,中心台迤西之南北大街上,南北分建鼓楼与钟楼。……第五,以积水潭的东西宽度,作为全城宽度的一半,用以决定东西两面大城城墙的位置……第六,从中心台沿中轴线南下,越过萧墙后,再加一适当的距离,决定南城墙的位置。第七,在萧墙以东,东城墙内侧建太庙。在萧墙以西,西城墙内侧建社稷坛。第八,大城四面以及各城门位置确定之后,从而确定大城之内和宫城之外的街道坊巷和胡同的统一布局和划分。”

关于中轴线方位的确定因素,元末著作《析津志》记载:“世皇(忽必烈)建都之时问于刘太保秉忠,定大内方向,秉忠以丽正门外第三桥南一树为向以对,上制可。”王世仁先生在《北京古都中轴线的文化遗产价值》一文中对此解释说,中国自古用“社”代表疆域,《说文》曰:“社,地主也。”“早期的社主就是一棵大树。以树定位,有建造新都,立树安邦的意义。”这里也显示出,北京中轴线不仅仅是城市轴线,更是国家的轴线。

由此,根据《北京历史地图集》对元大都的复原,元大都中轴线南起丽正门,穿过皇城棂星门,宫城的崇天门,中分宫城和御苑,出厚载红门向北,经万宁桥。今天位于前海东岸的万宁桥,即位于元中轴线之上,是元代中轴线位置最好的历史见证。

我们今天看到的北京中轴线的主要格局形成于明代,不过由于明代内城、皇城和宫城的范围、位置关系与元大都格局存在密切关系,且万宁桥作为元代遗存保留至今,学界仍将北京中轴线的时间上限追溯至元。对元、明北京城位置关系变迁感兴趣的听众可以去查阅《中国古代建筑史》第四卷。

明代自永乐迁都时期开始系统营建北京内城,内城位置较元大都整体南移,形成长方形城垣,南面城墙开三门,东、西、北三面则各开两门。至内城营造完成,北京形成南起正阳门、至宫城南门承天门,穿越紫禁城、万岁山(今天的景山),出皇城北门至钟鼓楼的中轴线,五府六部、社稷坛、太庙,紧邻轴线,居于左右两侧。

明嘉靖年间开始修建北京外城,将原本位于南郊的天地坛(今天坛)、山川坛(今先农坛)纳入外城范围,城市形成今天北京老城“凸”字形的形态。由此,北京中轴线南起永定门,北至钟鼓楼的基本形态得以形成,天地坛和山川坛分别位于南中轴线左右两侧。

▲北京中轴线南端

摄影:马文晓

这一时期,国家祭礼改制,也使得一些皇家坛庙的内部格局发生了重大变化。中轴线上的历史道路也成为皇帝出宫去南郊进行祭祀典礼的必经之路,这一传统延续至清代,我们在许多清代绘画中看到皇帝仪仗沿中轴线道路南下的恢宏景象。由此可见,北京中轴线也是北京明清皇家祭祀、皇家庆典活动发生的重要场所。

北京外城地区逐步形成了自然曲折的街道肌理,与内城经规划形成的横平竖直棋盘式的街道格局,形成鲜明对照,这为北京中轴线的城市面貌带来许多变化,增添了多样性。

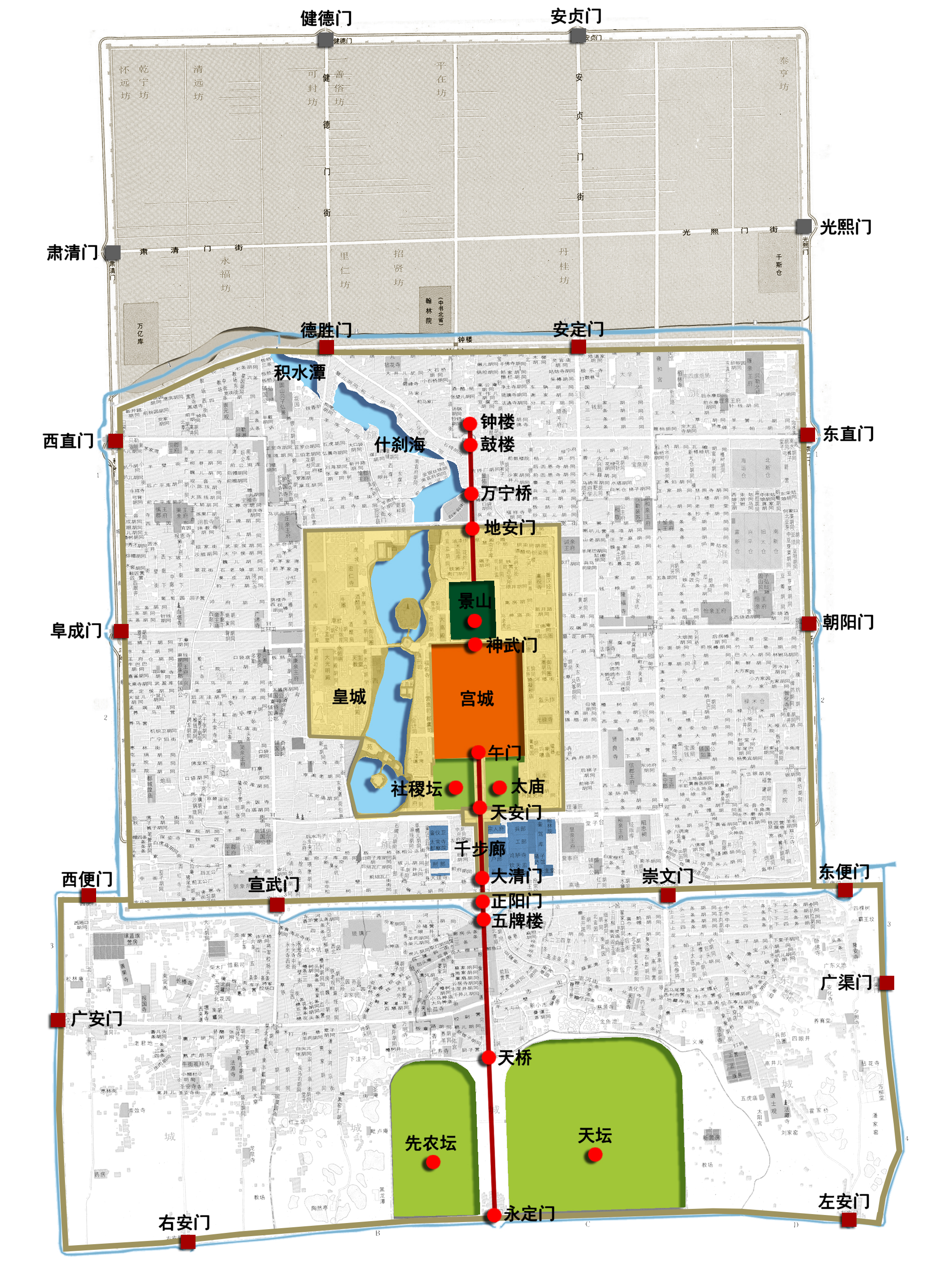

▲清代北京中轴线示意图

图片来源:清源文化遗产,依据《北京历史地图集》进行分析

到了清代,北京中轴线的基本格局很好地得到延续,清代主要对其上建筑群局部的格局、建筑物进行了修缮和改建。比较大的改造包括,重修了钟鼓楼,在万岁山北侧中轴线建寿皇殿,在景山五峰之上添建五亭,在天坛外坛西墙建圜丘坛门,使之与先农坛门更加对称等等。值得一提的是,近期北京市完成了景山北侧寿皇殿的修缮,现在已经面对公众开放,大家有空的时候不妨去预约参观。

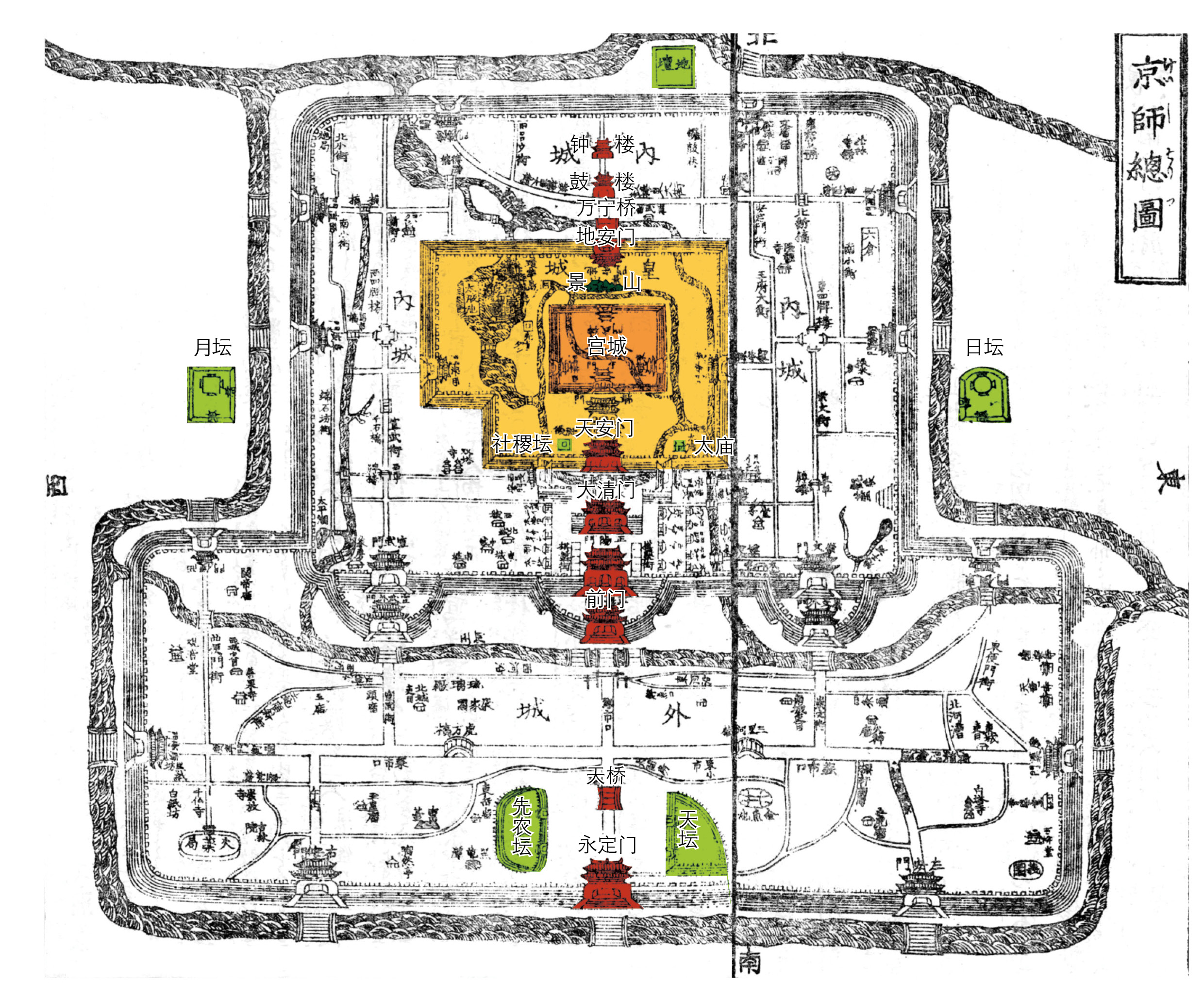

▲清代绘制《京师总图》

图片来源:清源文化遗产

明清中轴线对整个北京内外城的城市布局起到很强的统领作用,大家看清末所绘《清代京师总图》,这张舆图并不是严格依据尺寸绘制的,而更像是清人意向中的北京,我们会发现一个很有趣的地方,不仅先农坛和天坛被画成了左右对称,大小相当的形状,而且位于城外的日坛、月坛也是左右相对,大小相当的,都呈现了较为严格的对称。

清代末期,北京城开始经历一系列的发展转变以适应中国整个社会生活的现代化转变,中轴线上的建筑及历史街道经历了一系列功能调整和改造。简单而言,我们可以将近现代北京中轴线区域的改造分为两类,其一,一系列宫殿、御苑、坛庙等皇家建筑群陆续被开放为博物馆与公园,最为知名的比如,紫禁城、社稷坛、太庙、景山、天坛等。这也包括为了满足大众公众集会的需要,自民国时期就开始对天安门地区进行改造。其二,出于城市交通的考虑,开始对城墙和城门、牌楼、桥梁等中轴线上的历史节点进行拆除与改造,例如,永定门城楼在50年代因交通发展而拆除,又在2004年原地复建。(注:永定门于2004年完成城楼主体结构修缮,2005年修缮工程全部完工)

那么,可能很多听众要问,从文化遗产保护的角度,我们应怎么看待天安门广场在中轴线上的价值?怎么看它和历史轴线的关系?我们又应如何看待永定门城楼的复建?复建后的永定门是文物吗?

首先,我们要建立一种观念,历史城镇的保护与历史纪念物、考古遗址的保护原则是存在差异的,城市保护并不是将一个活态的城市,凝固在某一特定的时间点,而城市遗产本身就是不同历史时期城市发展建设,不断累积、叠压的产物。北京中轴线就是这样的活态的城市遗产。

侯仁之先生在《试论北京城市规划建设中的三个里程碑》一文中,这样谈到天安门广场与北京中轴线的关系:

“新中国建立之后,在北京城的空间结构上、突出地标志着一个新时代已经来临的天安门广场。它赋予具有悠久传统的全城中轴线以崭新的意义,显示出在城市建设上‘古为今用 , 推陈出新’的时代特征, 在文化传统上有着承先启后的特殊含义。”

作为文化遗产的北京中轴线认可天安门广场的改造与价值,而天安门广场及其周围建筑的设计无一不体现出,中轴线这一古老都城规划传统在现代中国语境下的尊重与延续。新中国建立之初,为了纪念在人民解放战争和人民革命战争中牺牲的人民英雄,1949年中国人民政治协商会议第⼀届全体会议通过了在首都建立人民英雄纪念碑的决议,1949年9月毛主席为纪念碑奠基,这一具有重要意义的纪念性建筑就选址于中轴线之上。

国庆十周年之际,国家决定建设人民大会堂和革命历史博物馆,并对天安门广场进行扩建。天安门广场形态的规划设计,以及两侧人民大会堂和革命历史博物馆的建筑设计,从高度、体量、立面处理等方面,都体现出以北京中轴线左右对称的特点。此后毛主席纪念堂的修建以及天安门广场的再次扩建也是如此。可以说,天安门广场的改造及周边建筑的设计是对传统北京中轴线规划思想的继承与实践。未来,在北京中轴线两侧改造与修建的建筑也应像天安门广场地区的规划设计一样,对传统采取谦逊和尊重的态度,营造富于秩序性的城市景观。

再简单地谈两句永定门城楼。永定门始建于明嘉靖年间,清乾隆时期经过了改造与复建,50年代,为满足交通之便拆除;2004年,在经过考古勘察、充分收集原有测绘图档资料的前提下,开展复建设计,复建工程尽可能依据原有工艺、做法。由于南护城河河道已经发生变化,无法恢复瓮城,仅恢复永定门城楼。

▲修复后的永定门城楼及前御道

图片来源:清源文化遗产

从拆除到复建,这其中已经蕴含着我们在不同历史条件下对北京中轴线价值与意义的不同认识,以及我们恢复原有历史景观的努力。永定门城楼以其作为北京中轴线南端点的象征性意义而纳入遗产区的范围。

北京中轴线具有的世界性价值

本节的最后,我们简要总结一下北京中轴线具有的世界性价值。

北京中轴线严谨、宏伟而壮阔的空间序列是中国传统哲学思想与美学观念的在城市规划实践中的物质展现,反映出中国自古以来通过城市规划建立社会秩序、规范社会生活的美好追求。

北京中轴线创建于元代,历经明清及近现代的发展完善,是中国古代都城轴线规划发展成熟之作,也是中国现存最长、保存最为完整的古代城市轴线,被认为是中国,乃至东亚地区古代都市规划的无比杰作。而它自建成至今持续地对北京城市形态的发展,发挥着巨大的影响力。

北京中轴线作为北京老城最具特征的核心区域,包含有繁忙的国家政治中心和仍旧鲜活的市井生活区域,包含有曾经的祭祀礼制建筑、皇家宫殿苑囿,及今天面向公众开放的公园广场,这条轴线承载了中国古代到现代社会不同时期,从皇家到普通居民不同阶层的多元化的文化与景观。这种丰富性与多样性在世界范围内是罕见的。

▲万春亭看故宫

摄影:金东俊

北京中轴线也见证了一系列具有重要意义的历史事件,见证了中国从古代向现代发展中社会生活的巨大转变。

北京中轴线世界遗产的申报过程,不仅是填补现有《世界遗产名录》中东亚古都规划思想之遗产不足和空白,也是在向世界阐释中国古代都城规划思想在世界城市规划史上的意义与价值,更是为了加强北京老城的整体保护。没有老城平缓、舒展,色彩尺度协调统一的历史肌理,也就难以烘托北京中轴线壮丽的宏伟的空间序列。这一过程仍旧任重而道远。

好的,到这就是本节的所有内容,音频中涉及的内容和图片可以在文稿中查看。

本节的最后我为大家提供一份书单,以供大家延伸阅读。

欢迎大家在评论区与我互动。我是孙燕,感谢您的收听。

欢迎分享转发

与更多中华遗产爱好者

探访古人留下来的最美印记

文章作者

孙燕

发表文章13篇 获得18个推荐 粉丝87人

清华大学建筑学博士,北京中轴线世界遗产申报文本编制负责人之一

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里