在洛克线,与自我相视

作者:王珊

2019-07-25·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8446个字,产生46条评论

如您已购买,请登录

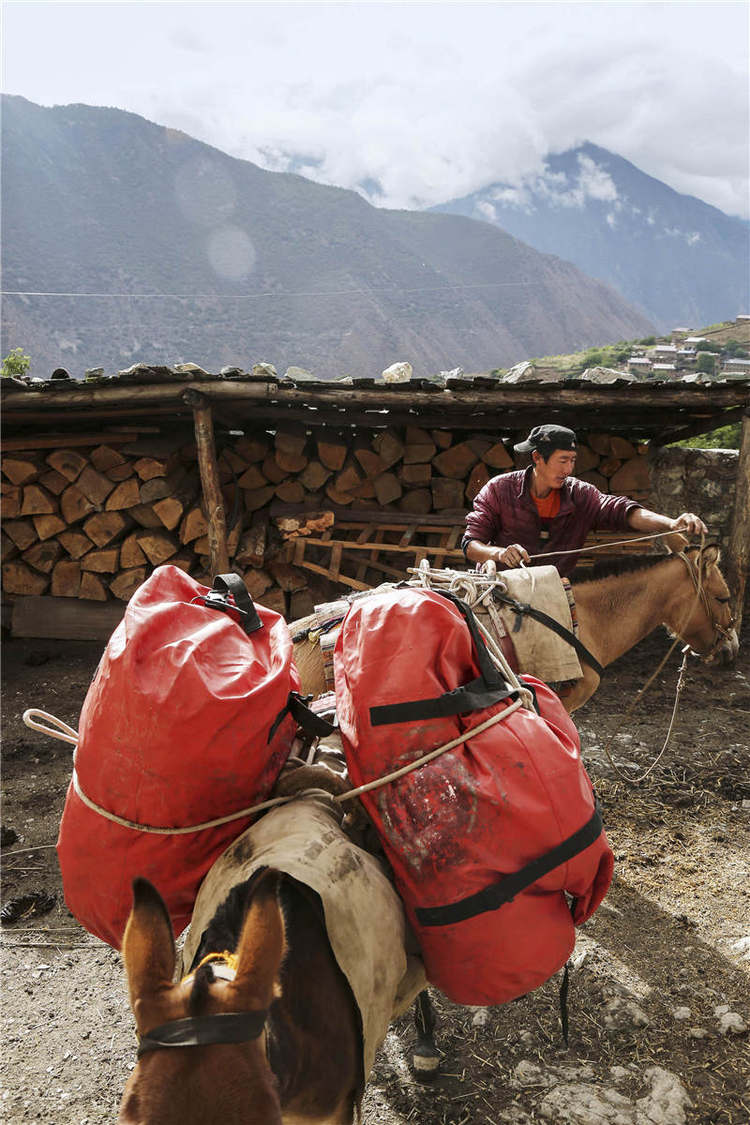

洛克线上,向导以及马帮是常见的,他们常年行走在这条线路上,迎来送往一批批的徒步者

摄影/刘有志

出发去洛克线

为什么要去徒步?在我没来得及想这个问题的答案时,我就迫不及待地报名参加这组封面稿件写作。我心里有个声音隐隐在说,你需要徒步,需要出去走一走,然而具体到为啥,我一时又没想出个所以然。

直到出发的前一天,我把自己内心几个混沌的想法摆在台面上一个一个排列出来。第一条,毕业之后过了许多年匆忙晃悠、可能还有些懒散的日子,或许徒步能够让我腾出些时间重新认识下自己;第二条更为简单,每个人可以在相应的前提下选择自己心仪的道路,我一直向往大山大河、与世隔绝的深山,提到这几个字眼就会生出出行的强烈愿望。就像博物学家约翰·缪尔曾经说的那样:“往一个旧行囊里扔进一条长面包和一磅茶叶,赶紧跃出后院的栅栏。”

面包是带了,茶叶也用塑料布包裹塞进了书包里,但行李显然不是一个行囊这么简单,毕竟我跟摄影记者想要走的道路是洛克线。

洛克线得名于美籍奥地利探险家、博物学家约瑟夫·洛克(Joseph Charles Francis Rock)。18世纪以后,西方人将对中国的兴趣由文化、哲学、宗教转向丰富的自然资源。起初,他们只能在广州搜集植物。随着长江中上游通商口岸的增多,一些博物学家开始从沿海进入中国腹地。与此同时,英、法两国的殖民势力从东南亚深入云南。在此前提下,19世纪末、20世纪初的云南和四川成为博物学事业的重要目标。比如,由维奇父子运营的英国最杰出的园林公司在1899年让威尔逊沿着缅甸到腾越(今腾冲)的新公路进入云南和四川。在四川,威尔逊往国内寄回了305种植物的种子,还用沃德箱带回了数百件植株,以及上千种植物标本。

洛克则是接受了包括皇家地理学会、哈佛植物园、美国国家地理协会,以及一些园林公司和财团的委托。洛克是一个才学兼备的人,来中国之前,他已经写了好几本与树相关的书籍。他在夏威夷学院还有一个自己的博物馆,他和助教用了6个月的时间整理了植物馆的每株标本,又在他们绘制的校园地图上标出所有植物,编好号并做索引。1921年,洛克进入云南,他用两年的时间对纳西文化和纳西语言进行了研究。1924年,他打算前往四川木里王国一探究竟。这个传说中盛产黄金的世外桃源让他充满了向往。他在木里待了一段时间,1928年他再次到访,从木里县出发,深入贡嘎岭地区,穿越到甘孜州的稻城亚丁,之后他在美国《国家地理杂志》发表了他撰写的文章和拍摄的照片,把这块“蓝色星球的最后一片净土”第一次展现在世人面前。

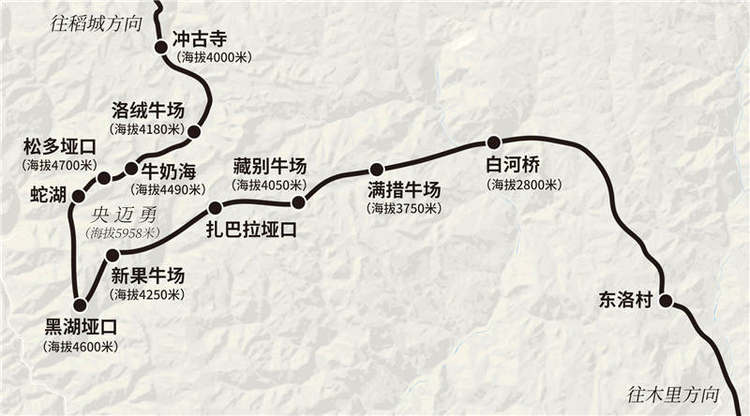

我们要走的洛克线即是洛克此次行走的一部分线路,它全长约70公里,起点在木里县水洛乡的嘎洛村,由此出发,途经森林、河流、雪山、高山湖,最高海拔4800米,最低也在3000米以上,风光旖旎多变,也因此,这段线路被称为洛克此次穿越中“最经典”的一段线路,被徒步圈列为“中国十大经典徒步路线之一”。1933年英国小说家詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》出版,被认为是在洛克的探险故事启发之下写成的小说。小说主要讲述了四名西方旅客因为意外来到坐落在群山之中的秘境的故事。这个秘境被称为香格里拉,它被塑造成一个美丽的世外桃源,从此,寻找“香格里拉”,也成为人们在洛克线上的期待。

洛克线途经森林、河流、雪山、高山湖,风光旖旎多变,被称为美国博物学家洛克穿越中“最经典”的一段

如果行程顺利,徒步一般历时5天。这意味着,我们的旅程显然不可能是带个午餐便当,手机里有个地图就可以上路的。到现在为止,这仍是一片尚未开发的地区,你不可能晚上在路途的末端找个地方洗澡,并饱餐一顿——在洛克线上,你要在野外生火做饭。想象一下那个场面,当篝火升起的时候,蚊子被烟熏得乱蹿,你要做的是用不知残存在哪里的一丝气力在这个由火域构成的安全地带搭上帐篷,然后找到溪流,在冰冷的河水里淘米洗菜,之后才能钻进睡袋,与这个世界道一声晚安。好在,朋友告诉我,野外的动物如果你不去惹它们,它们也不会主动过来寻你。

所以,当我在北京收拾完行囊的时候,我发现我的行李包括一个塞得满满的50升登山包,里面装了换洗衣物、暖宝宝、巧克力、雨衣、防雨袋等等,我的睡袋、帐篷由于塞不进去,只能摊在一边,此外,地上还摊着一个背包,两个防潮垫。我将防潮垫绑在登山包后面,背上登山包,一手提着书包,一手拎着睡袋和帐篷开始了旅途。这些重量超过25公斤,实在不想提。当我们到达木里县城的时候,我跟摄影记者还捎上了8斤猪肉,5斤土豆,五六斤胡萝卜,还有白萝卜、空心菜、芹菜等等。这些多出来的东西,被塞进了一个花里胡哨的编织袋,耗尽了我跟摄影记者对这个即将开启旅程的所有美好期待。我们将这些大包小包的东西扛进了一辆由木里开往水洛乡的公共汽车,瞬间将车里仅剩的空隙占满。而我们二人因为没有座位,只能在车门后面侧身站立。这是我们跟向导5天的口粮。按照当地约定成俗的规定,向导的三餐需要由徒步者负责。

我们的向导翁丁是一位藏族人,今年41岁,他的家就住在嘎洛村,距离我们徒步线路的起点步行时间不超过一个小时。嘎洛村并不大,被山坡包围着,随便爬上一个小山包,都能俯视村子的全貌。翁丁告诉我,整个村子有100多户人家,几乎每家都有人会在徒步季节离家当向导。翁丁从20岁出头就带团从四川稻城徒步到泸沽湖,26岁的时候,他才跟着导游第一次走洛克线,随后自己还单独一个人走了一次才放心带团。

7月7日,我们的向导翁丁将行李绑在骡子身上,徒步之旅即将开始,起点为嘎洛村

翁丁说,他很小的时候就听村子里祖辈的老人谈起过这条线路,但村里很少有人会专门沿着道路走,偶尔挖虫草的时候才会走到这里。2008年左右,洛克线开始热闹起来。“10月份是最热闹的季节,那时候营地上有上千个帐篷,先到先得,走在路上根本不需要轨迹导航仪,到处都是人和队伍,根本不会迷路。”翁丁的汉语就是在这一次次出行中锻炼出来的。他刚开始只会藏语,来了人也不知道怎么沟通,后来慢慢能说一些,但不会写字。

到风景中去

7月是洛克线的雨季,来的人要少一些。接到我们之前,翁丁只带了四次小团。我们是他的第五批徒步客。走在路上,我们虽然看不到被秋天染满颜色的漫山遍野,但夏天是花的王国,噌噌蹿起的花花草草甚至将原本就不明显的线路遮蔽了起来。山里的季节又比平原晚上半个月,所以满眼望去还是稚嫩的夏。

翁丁的小女儿与我们同行,翁丁称她为“阿嘎”,在藏语里是“最小”的意思。她今年15岁,在木里县读初二,刚放暑假回来。从9岁开始她就每年跟父亲走一遍线路。我几乎每看到一朵花就问一下阿嘎叫什么名字,但她也都不知道。不过,她认识草药。在我们行进的路上,她一直在寻找一种叫做虫楼的药草,晒干后收购价为40元一斤。阿嘎告诉我一个迅速辨别虫楼的方法,即翠绿的叶子周围有一圈黑边。我一看,果真暗黑色的外缘包围着夏绿,看起来十分惹人喜爱。阿嘎还认识当归、虫草,这些跟他们生计密切相关的植物,吸引了她所有的注意力。

我的志趣则在第一天行走的这片原始森林内。森林里到处是苔藓,还有一条哗啦啦的溪流,被当地人称为白水河。一路都能听到溪水从石头上跳跃而下的声音,偶尔也觉得有些吵闹。藏族有水葬的传统,在许多神话中,水都是和神、幸福、美好、不朽连在一起的。翁丁告诉我,按照他们的习俗,水葬只在冬天进行,夏天如果将尸体投入河内,会触怒神灵,上天会以不下雨作为惩处。所以,在我们的行程中,我们不用担心和逝去的魂灵彼此惊扰。

在去洛克线起点的路上,碰到当地人骑摩托车进山,这是他们最主要的交通工具

行走的道路与溪流平行,将我们引向更加茂密的森林中。与其说道路,不如说是数十年来的脚印叠加出的尺把宽的残留痕迹。森林包裹着道路和我们,隔断了视线、方向,却没有带给我被阻隔的恐惧和慌张感。新奇占据了这片天空,一棵棵伸向天空的笔直树木向森林里的其他生物宣扬着它对这片土地的管辖权。但它们又是友善的,古老的树根蔓延到地面上,成了脚下的支撑物,宽阔的树丛搭建出的凉荫给森林增加了神秘感,阳光必须要插针溜缝才照得进来。

几乎没多远就能看到许多倒伏的树木,看上去像是雷击的结果,断裂的地方呈黑色,像是灼烧后的结果。有的树木很粗,可能需要两个人的手臂才能抱起来。这样的树木拦住了路后,需要路过的人用斧头在其中间砍出通行的间距,与原本的道路衔接起来。即使已经对所要见到的风景有所准备,从入山的那一刻还是接连不断地惊喜。这是相对轻松的一天,海拔的抬升并不明显,我们在森林里自在地穿梭就好。

翁丁家的两匹骡子大大提升了我们的心情愉悦度,前面讲到的所有行李都绑在了它们的身上。我只背着一个小书包,里面装着相机、雨衣、杯子,一些可以补充能量的东西。骡子一匹棕黄色,一匹树叶黄。树叶黄年纪更大一些,有12岁。从洛克线热起来开始,骡子和马就成了这条线路的主要劳动力,负责驮送行李,当然游客在体力不济的情况下也可以骑马,但这是需要额外收费的。翁丁牵着骡子走在前面,它们脖子上的铃铛咣咣作响,摇出一曲不成调的歌,引着我们慢慢向前走去。翁丁告诉我,每家每户的骡子铃铛声都不一样,这也是区分它们的最好办法。不仅如此,翁丁还能根据骡子的蹄印来判断哪匹是自家的——有一天晚上,我们的骡子挣开了绳子跑了,翁丁第二天早上就是根据蹄印去找的,一直找了两个小时才寻回来。

文章作者

王珊

发表文章155篇 获得14个推荐 粉丝838人

哈哈,天下天鹅一样白

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里