与人共生的建筑

作者:维舟

2019-07-17·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2761个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

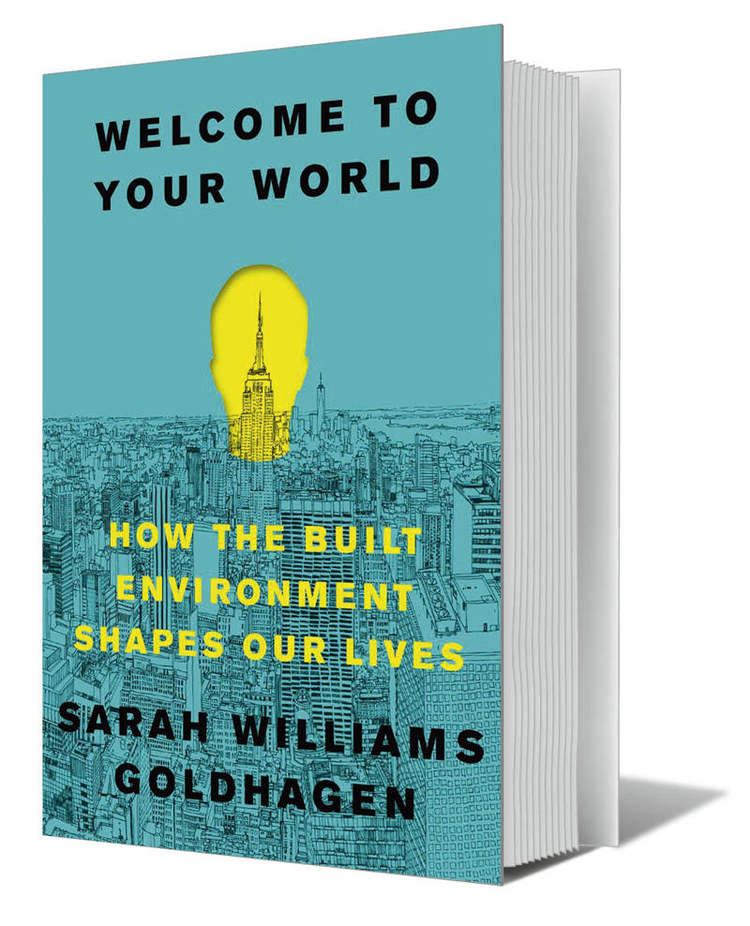

美国学者莎拉·戈德哈根

建筑为什么冷冰冰的?

我们中国人都很清楚环境对人的影响和塑造力量,所谓“孟母三迁”,而孟子自己也说过“居移气,养移体”。不过,通常而言人们更多关注的毕竟是社会环境,对居住空间的潜移默化影响,是估计不足的——也许只有在装修房子的时候才会偶尔考虑一下。多年前有位朋友曾和我说过,家里有孩子的话,最好不要让空间显得太局促逼仄,否则这会对孩子的空间感知乃至精神发育都造成影响。

现在看来,她说的是对的。毕竟我们大部分时间都生活在各种人工建造的环境中,这势必会对人的情感和认知产生影响。普适计算之父马克·维泽曾说过:“最高深的技术是那些令人无法觉察的技术,这些技术不停地把自己编织进日常生活,直到你无从发现为止。”如果是这样,那建筑设计可说就是这样一种影响人于无形之中的高深技术。然而长久以来,建筑学界对此却并未在意,美国学者莎拉·戈德哈根在《欢迎来到你的世界》中批评:正由于在制订公共政策、建造和改造空间的过程中,漠视建成环境,其结果是导致人们的生活正变得极度贫乏,并且由于现在建筑的设计使用寿命都长达70年,这可能还会影响好几代人的生活。

《欢迎来到你的世界》

她引用大量例证说明:与居住在更宽敞房屋中的孩子相比,住在杂乱而拥挤的房屋中的孩子整体发育明显迟缓;坐在天花板更高的房间里,人的思维更具创造性,因为这使他们感到不那么受限制;绿色空间充足、接触自然的机会多,能对人产生直接而明显的治愈效果,甚至让病人在术后痊愈速度快很多;更重要的是,光,尤其是自然光,可以促进培养良好的情绪与沟通习惯,减少人的压抑与攻击倾向。不难理解,正是因为这样,疗养院才都设置在自然风光优美的地方,而现代医院也都要设计成光线充足、通透的环境。

当然,这很容易遭受的一个质问是:这样低密度、大空间的设计,恐怕成本也会更高吧?回答也是否定的:巧妙的设计未必花费多,哪怕预算紧张的项目,也有办法创造性地利用纹理、材料、颜色等要素,引发我们更好的认知体验;反过来,现在一些糟糕的设计也不是为了省钱,而是因为根本就缺乏对人类如何体验建成环境的考虑,没有在意居住者的情感需求,以至于仅仅顾及房屋的功能性,却不顾及美学体验。事实上,很多郊区别墅及其人工修剪的园林景观虽然花了很多钱,但仍然像是流水线生产出来的“软景观”(softscapes),更容易令人萎靡而非振奋。因为完全没有复杂性的环境,只会让人感觉乏味到想要逃离。

这个问题的重要性,不仅仅在于建筑学意义上,因为它实际上涉及我们如何对待人本身。在漫长的历史上,人们建造房屋不过是就地取材,谈不上什么美学上的自我意识,只是为了有一处遮风避雨的所在。到了工业革命之后,建筑也变成了流水线上制造出来的工业品,一代代的现代建筑学大师,都认为“建筑是机器”,考虑的重点是其组件的标准化和模块化,强调任何复杂的建筑都可以由此构筑。这种思路当然有其优点,但缺陷则和现代工业品一样:它要求人适应机器,而不是机器适应人。到了后工业时代,这样的理念已不可避免地要遭到挑战,因为我们现在认为,“生成”优越于“制造”,建筑也不应该是一个冷冰冰的无机物,它应该更谦卑地融入满足人需求的“有机体-环境互动”模式。

这方面的反思,其实由来已久。1965年,建筑与设计理论家克里斯托弗·亚历山大就在《城市不是树状结构》(A City is Not a Tree)中提出,人工规划的城市都是“树状”结构,与自然生长的城市相比,它太过简单,因而具有致命的缺陷:“在任何有机体内,过度的规划以及与内在要素的解离,就是将来毁灭的最初征兆。”现代城市大大背离了自然,很多美国城市的公共环境都已变成荒芜、空洞的沙漠化地带,其结果是投入快速通行的空间越多,而作为交流的空间却越分散而无力。

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得3个推荐 粉丝419人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里