1.3 总序 | 新航路的开辟:经济全球化的开端

作者:李伯重

2019-07-07·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是李伯重。

三联中读的朋友们,大家好,我是李伯重。

现在我们讲第二节:地理大发现,经济全球化的开端。

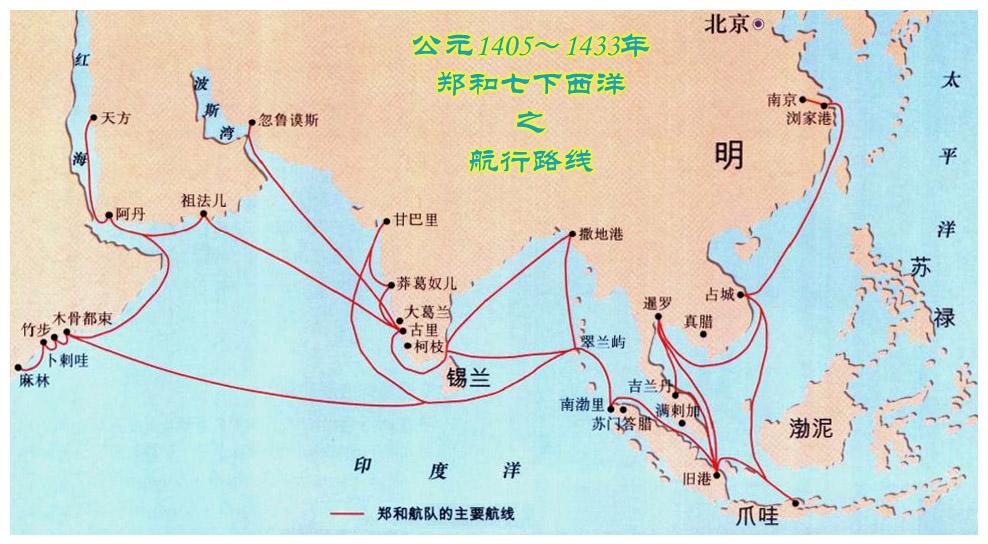

郑和与哥伦布:两次航海盛举的不同后果

郑和下西洋是我们中国的一个骄傲,因为郑和下西洋显示了中世纪中国造船和航海技术在全世界遥遥领先,确实值得我们自豪。其航行规模之大、难度之高、组织之严密,同时代其他远航活动无法比拟。

郑和船队多至约240艘海船,这些船都很大,当时史书记载其“体态巍然,巨无与敌”,载运士卒达二万七千余人,和今天美国第七舰队的这个军人数量差不多了。

郑和船队由不同类型的船只组成,如运载马匹和食物的补给船、淡水船、战船等。其中大船修四十四丈,广十八丈者六十余艘。专家们按照记载的船舶尺寸,推算九桅木帆主船的排水量近万吨。但这是有争议的。

▲ 郑和下西洋路线图

郑和每次出洋,装载大量金银、铜钱、瓷器、饰品、丝绸、茶叶、棉布、金属器皿、各色农具等。换来的是沿途国家所“贡”专供皇室和贵族官僚享用的象牙、香料、珊瑚、珠宝、补药、珍禽异兽(被当做麒麟的长颈鹿、狮子、驼鸟等)和各种奢侈特产。总的来说,郑和出海从经济上奉行一个政策:“厚往薄来、贡少赐多”。这种航海活动根本没有像西欧航海业那样带来巨额利润,反使国库空虚,所以引起了明成祖的继任者和明朝官僚集团的指责。借日后宪宗时一位大臣刘大夏的说法:“三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得宝而回,于国家何益,此特一弊政,大臣所当谏也。”所以刘大夏作为兵部尚书,把郑和下西洋的所有档案都销毁了,因为不希望再有这样的事发生。

那郑和下西洋取得的后果是什么呢?促进了朝贡贸易制度,朝贡贸易制度是一种官方的贸易安排,中国从中是得不到继续的经济利益的。同时由于官方垄断贸易,对民间的海外贸易也是有影响的。所以一些学者认为,郑和下西洋显示了中国航海技术的高超,但是对中国经济产生了负面影响。

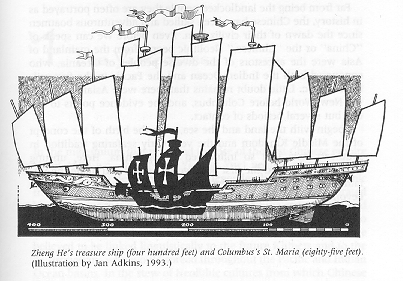

在15世纪初,郑和下西洋。相形之下,15世纪末由西欧人主导而展开的全球性的大航海时代(The Age of Great Diseovey),船队规模虽然都很小,但却代表一个海洋发展的时代的开始。哥伦布的船队只由三艘船组成,像这些小规模的航行,却取得了改变世界的重大成果。

▲ 哥伦布旗舰“圣玛利亚号”和郑和宝船的比较

三个世纪以后,亚当·斯密在《国富论》里说:“美洲的发现,以及经由好望角到达东印度群岛的航路的发现,是人类历史上所记录的两件最伟大的事件。”这个论断是非常有意义的。欧洲人利用这两条新航路把欧洲、美洲和亚洲的市场直接联系起来,使得市场的规模得到空前的扩大。

特别是美洲航线的开辟,意义更为重大。费尔南德茲-阿梅斯托说:“1492年那一年,不只基督教国度改头换面,整个世界也脱胎换骨。”

为什么呢?他解释说:“我们置身的现代世界绝大部分始于1492年,所以对于研究全球史某一特定年代的历史学家来说,1492年是很显而易见的选择......说到1492年,最常有的联想是哥伦布在这一年发现了前往美洲的路线,这可以说是改变世界的重大事件。从此以后,旧世界得以跟新世界接触,藉由将大西洋从屏障转成通道的过程,把过去分立的文明结合在一起,使名符其实的全球历史—真正的‘世界体系’—成为可能,各地发生的事件都在一个互相连结的世界里共振共鸣,思想和贸易引发的效应越过重洋,就像蝴蝶拍动翅膀扰动了空气。欧洲长期的帝国主义就此展开,进一步重新打造全世界;美洲加入了西方世界的版图,大幅增加了西方文明的资源,也使得在亚洲称霸已久的帝国和经济体走向衰颓。”

▲ 哥伦布

这就是大航海时代由哥伦布、达伽马的航行所带来的伟大后果。这个后果,用简单的话说,就是创造了一个近代世界,贸易创造的世界。

贸易创造的世界:近代世界的形成

大航海时代开辟了人类历史的新篇章。在这方面,马克思、恩格斯在《共产党宣言》里,用非常精炼生动的语言做了很好的总结描述:

“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。现代大工业代替了工场手工业;工业中的百万富翁,一支一支产业大军的首领,现代资产者,代替了工业的中间等级。

▲ 现代大工业逐渐发展

大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。同时,随着工业、商业、航海业和铁路的扩展,资产阶级也在同一程度上得到发展,增加自己的资本,把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去。”

马克思和恩格斯所说的这个贸易创造的世界,确实是一个新世界,这就是近代世界。

国家与世界:民族国家与世界市场的扩展

谈到近代世界的时候,我们讲到它是一个贸易创造的世界。那么“国家”在里面起到什么样的作用?我们就要看看国家与世界、民族国家与世界市场的扩展之间的关系。

什么是国家?中文里的“国家”是一个含义很丰富的词。我们说的“国家政权”,英文叫“state”。什么叫“state”?对于这个问题,学界答案甚多。我认为社会学家蒂利(Charles Tilly)所做的回答最为全面。他说:“五千多年来,国家是世界上最庞大、最强有力的组织……这一术语包括城邦国家、帝国、民主国家和许多其他形式的政府,但是同样地不包括部落、宗族、公司和教会本身。”

由此而言,世界历史上的国家有多种形式;而在这些形式中,民族国家出现很晚:“在大部分历史中,民族国家——即通过中央集权的、有偏向的自治结构来治理众多相邻地区和城市的国家——出现的很少。大多数国家是非民族的——帝国、城邦国家、或其他类型的国家。”

▲《强制、资本和欧洲国家(公元990-1992年)》,查尔斯·蒂利(Charles Tilly)著,魏洪钟译,上海人民出版社,2007年版

一般认为,民族国家是到欧洲中世纪末期和近代早期才逐渐形成的。为什么会出现民族国家?有很多原因,过去也说阶级斗争、王权加强等等,但是我觉得主要是市场的发展。因为在中世纪,欧洲大多数地区处于封建制度之下,封建领地林立,这些领地各有自已的政权、自己的货币、自己的规章制度和自己的法例。例如在1550年的德国,单是在巴登一带就有112个不同的长度单位、92个不同的面积标准、65个重量单位、163个谷物的计量单位、123个液量单位、63个酒的特有单位和80种不同的重量单位。做生意的时候,商人如果把东西从这个地方运到那个地方,单是单位的换算就极其麻烦。而且经过各个地方的时候,都要交税。像从巴登出发,大约每6英里就要停下来交纳通行税,因为又是进入了另外一个小国家了。从巴塞尔到科伦之间就交税31次,而且交税用的货币也是不一样的。这样的情况极不利于贸易,所以要消除这些贸易的障碍,欧洲逐渐出现了民族国家,这种民族国家实行中央集权的君主政体,逐渐建立起了国家法规、统一的度量衡和或多或少统一的通货,从而使得其所统治的地区成为内部统一的市场,从而极大地推进了贸易的发展。

单是欧洲国家面积都不大,民族国家内部的市场形成,规模仍然有限,所以成功的民族都要积极进行海外扩张,即如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所说:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系……资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为惋惜的是,资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”

▲ 近代西方资产阶级开拓海外市场

所以民族国家在成立,但是同时,民族国家之间的关系也变得更紧密。而且在民族国家之外,殖民地和全球化都在加强。

那么我们讲完了欧洲成功的民族国家都在积极扩大海外市场,这就造成一个结果,有一些国家特别成功,获得当时世界上的霸权。为什么会形成他们的霸权?为什么他们要建立殖民帝国?所以我们下一节“大国兴衰:经济、霸权与国际关系”就来探讨这个问题。

欢迎分享转发

与更多经济、历史爱好者一起

感受世界经济格局的风云变幻

文章作者

李伯重

发表文章11篇 获得30个推荐 粉丝396人

国际著名经济史学家

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里