求学之路,战火中的诗篇与论文

作者:刘周岩

2017-11-23·阅读时长27分钟

本文需付费阅读

文章共计13516个字,产生170条评论

如您已购买,请登录

昆明图景

1942年,昆明,文林街整条街上全是茶馆。前来光顾的几乎都是西南联大的学生。茶馆的墙壁上挂着几个大字:“闲谈莫论国事。”学生们做什么的都有,人声鼎沸。一会儿从打桥牌的桌上冒出来“just make”“他妈的”,一会儿从闲聊的座位上冒出来“四大家族……”“孔祥熙,飞机运洋狗!”“朱家骅,什么玩意儿!”。还有几桌是谈恋爱的情侣。

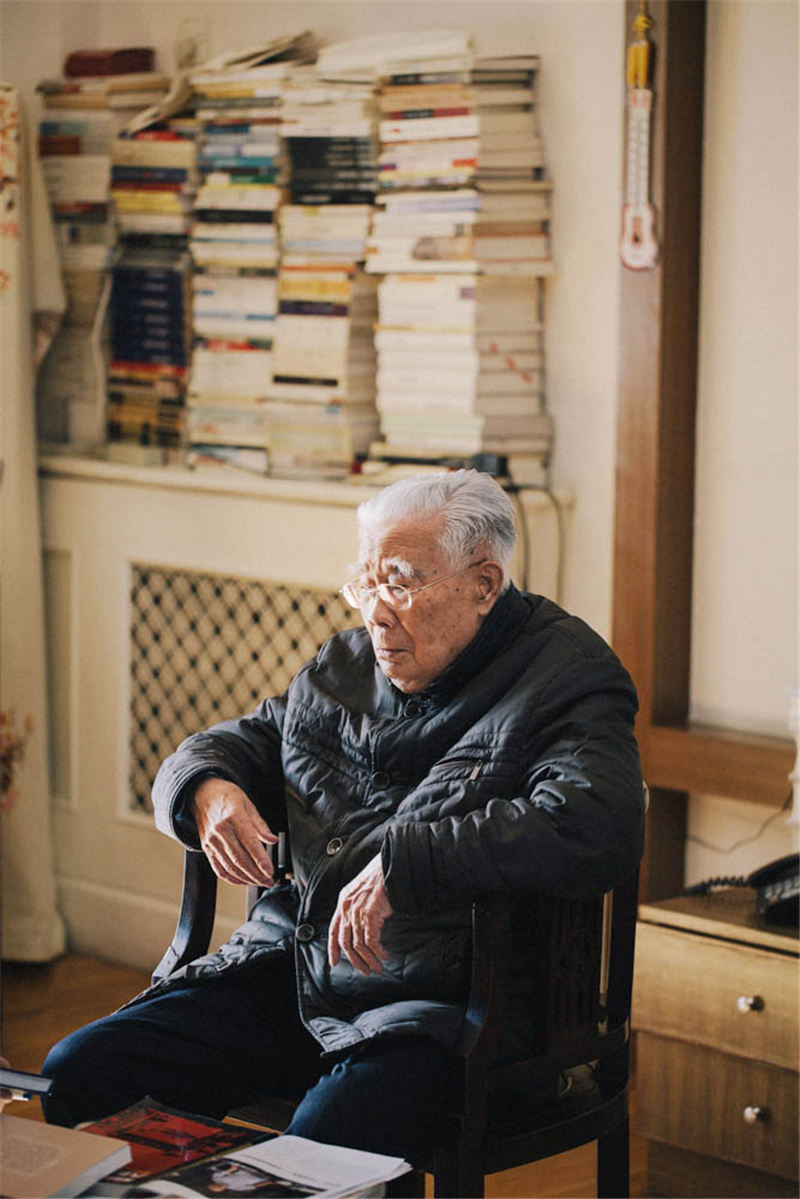

哲学系学生张世英走进一家茶馆,要了一壶茶,摊开书和笔记本,开始了一天。这天他带的是巴克莱的《人类知识原理》,这是他转入哲学系后认真读的第一本原著。他念这本书入了迷,发现千言万语集中在一句话:“存在就是被感知。”张世英忽然觉得“很好玩”,“我对茶馆里的喧嚣声、议论声都置若罔闻,也似乎是,既然我不去感觉它们,它们也就都不存在了”。茶馆读书由此获得了理论依据。

75年过去了,回忆起当年茶馆情形,张世英仍然记得一清二楚。“早晨一起床,吃过早饭,就夹着书本到文林街‘泡茶馆’,一杯茶从早上八九点‘泡’到12点,然后回食堂吃午饭,午饭后又去‘泡’,晚饭后又去,一天‘泡’三次。”联大校友汪曾祺毕业50年之后也写了一篇《联大忆旧——泡茶馆》,一一细数了各家茶馆的掌柜和经营特色,可见记忆之深。

以茶馆为学习和社交场所,看起来自由随性,实有无奈的成分。图书馆座位极度匮乏,寝室里则因为昆明电力不足而光线昏暗,大家除了茶馆无处可去。这所战时情况下的特殊大学,物质条件可谓艰苦。机械系校友吴大昌记得,北平的清华体育馆有热水淋浴,更衣柜配备密码锁,与现代体育馆几乎无异,到了昆明,就只能在土操场上跑跑圈打打篮球了。

算学系(数学系)校友万哲先印象深刻的是上课时的“味道”。“数学系对面就是敞开的厕所,一刮风,教室里马上就能闻到味道。”上学期间,万哲先的宿舍还发生了多起“铺盖失窃案”,有同学睡着觉身上的被子就没了。“宿舍窗户是纸糊的,小偷弄破之后,用钩子一钩就把被子偷跑了,最后也不知道小偷是谁。丢一套铺盖对我们这些穷学生是不小的损失。”

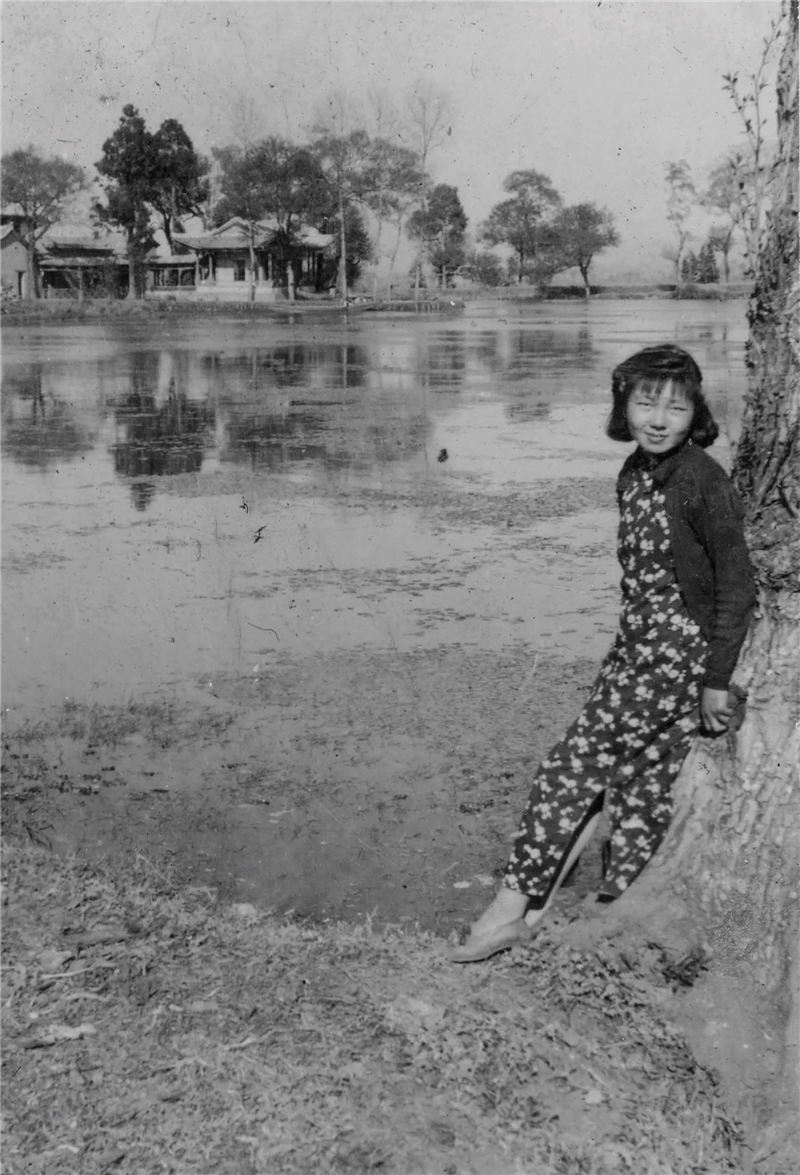

环境虽然困苦,但并不影响在这所充满活力的大学中同样有丰富的校园生活。因为教室及宿舍为多方租借、拼凑而成,加之学生活动范围广泛,就有了“昆明有多大联大就有多大”的说法。天津来的外文系学生杨苡享受着悠游闲逛的自由。“昆明的云、树、山和水,西山上的‘龙门’,‘金马’和‘碧鸡’两个大牌坊……我们这些租界里长大的孩子觉得一切都美极了。”联大师生还常光顾南屏大戏院看外国电影,因不满意翻译粗糙而亲力亲为,外文系教师吴宓由此译出《魂断蓝桥》《出水芙蓉》等经典译名。

最受欢迎的地方是翠湖,是联大师生共同的美好回忆。起初本地人看不惯学生情侣在湖边谈情说爱,还曾抛石子抗议,没过多久,昆明本地年轻人也如此效仿了。张世英和夫人此后一生在北大工作,被问及翠湖和未名湖哪个更美的时候,几乎没有任何犹豫:“当然翠湖更美!”

今日大学生的小聪明,也都存在于昔日的联大。“清华体育之父”马约翰主持联大的体育课,偷懒的学生不在少数,不少人在跑步时躲在树后以“逃圈”。一次,领跑的老师忽然转身,发现全班同学都不见了。另有很多同学慕名去听陈寅恪的课,将教室挤得水泄不通,然而并不能听懂,往往过了学期前一两节课之后,教室也就空了大半,只剩下少数真正听讲的学生。

联大的特别之处,在于特殊背景下全校患难与共,由此而造就的尤为亲密的师生关系,这也为校友所深深怀念。

杨苡和几位同学一度和沈从文、朱自清、杨振声等老师住在同一个院子里,大家相互串门,无长幼尊卑之分。沈从文知道杨苡爱好写作,常为她引荐来找自己的访客。“杨小姐,下楼来见见冰心女士!”“杨小姐,下楼来见见徐芳!你这个小女诗人快来看看大女诗人好漂亮!”“杨小姐,来见萧乾了!”……这并非个例,据校友回忆,闻一多给学生的题词也都称呼“某某兄”。此种融洽场面的另一原因在于,当时联大的教师都非常年轻,能够与学生亲近。1938年联大开学时沈从文36岁,闻一多39岁,钱锺书28岁,人们印象中一向是胡须全白的冯友兰当年也才43岁。

这样一所学校,环境优美、人数不多,师生亲密无间,偏居一隅而构成关系紧密的命运共同体。从形式上看,或许更接近今日西方的文理学院(Liberal Arts College),而非动辄数万人规模但人际关系高度原子化的研究型大学(University)。不过正像西南联大研究者、美国历史学家易社强(John Israel)指出的,尽管西南联大确实在形式上更接近教学型学院,但它有着远比单纯的教学型学院更深远和沉重的身份:它是危急时刻组建的国立联合大学。

战争来临,侵略者必定要控制乃至断绝中华民族的精神和文化,西南联大和其他高等院校承担的使命就是绝不让他们得逞,要把独立自主的学术和教育延续下去。

进入1935年,北方的大学就已开始做最坏的打算。清华1935年斥巨资在长沙修建校舍和研究所,同时叫外出实习的师生不要再把仪器设备带回北平。1937年“七七事变”爆发,京津大学南迁则成定局。当年的清华外文系三年级本科生赵俪生日后在回忆录中写道,卢沟桥炮声一响,学校加紧将书籍、实验器材装箱。“每当夜深人静之时,砸钉之声响彻在大楼里,好像小时候听大地主人家入殓的声响。”

国难当头,不甘做亡国奴的知识分子做出了不同的抉择。有就此投身抗战的,如赵俪生,“卢沟桥事变”后12天前往山西打游击,学历永远停留在了“大学肄业”。也有宁愿一死以终结此生的,如陈寅恪的父亲、“维新四公子”之一的陈三立,拒绝日本人招延,在北平城内绝食而亡。更多的人决定把自己的事业继续下去,学生继续上学,老师继续教书,为中华文化留下种子。

但他们再不会拥有恬静的学园了,而是要在战火中艰难生存。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得32个推荐 粉丝905人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里