淌过《诗经》的渭河

作者:艾江涛

2019-06-12·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5300个字,产生10条评论

如您已购买,请登录

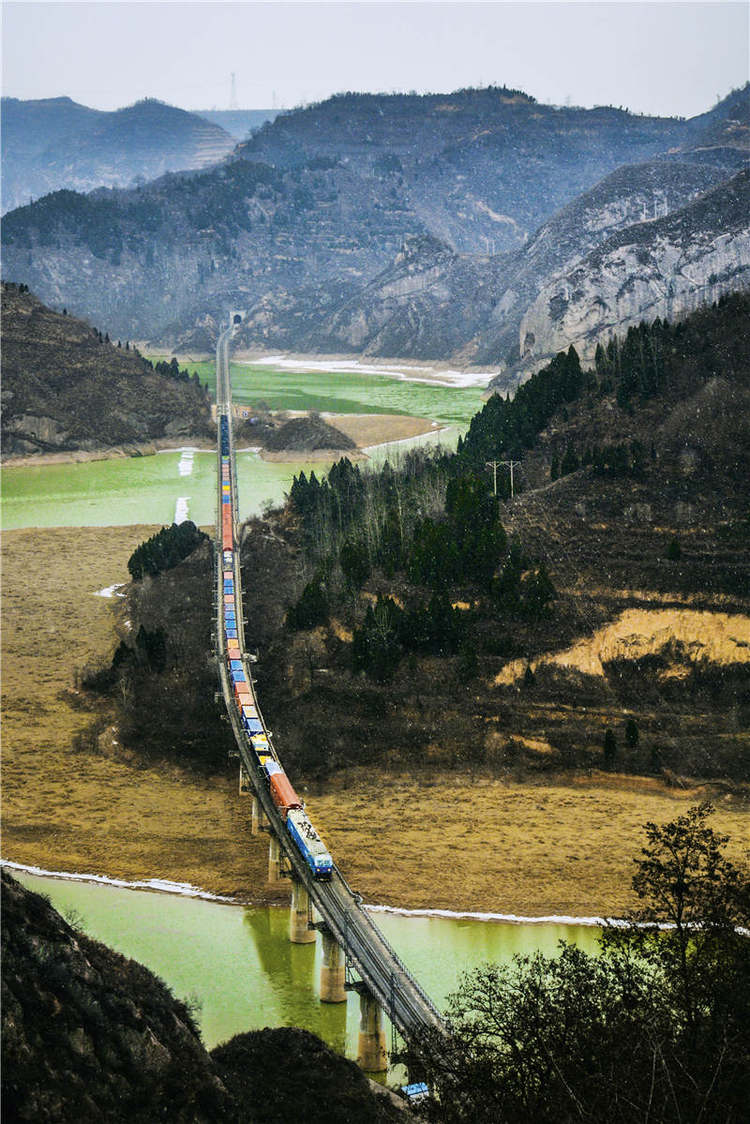

渭河上游,在陕西宝鸡西部数次跨河而过的铁路大桥(视觉中国供图)

摄影/于楚众

周原膴膴

在陕西采访时,我无意中打开谷歌地形图,才第一次清晰地看到关中平原的轮廓:原本亲密依偎的秦岭与渭河,在进入关中腹地后,秦岭微微向南收缩,渭河缓缓向北移动,山河之间的距离从十几公里扩展到50多公里,而后又渐渐收缩。要知道,正是这块仰赖渭河与众多支流冲积而成的半月形土地,先后抚育了周人与秦人,开启了西安千年古都的历史。

渭河,这条源自甘肃渭源县鸟鼠山,在关山簇拥下一路东流787公里,最终汇入黄河的最大支流,正是在《诗经》所记录的周人史诗中,首次进入人们的视野。

周人的始祖最初迁徙于渭河与它的支流泾河之间。从后稷开始,周人最早居于渭河北岸的邰(今陕西省咸阳市杨陵区),世代经营农业,后稷也被后人奉为教民稼穑的农耕始祖。周部族兴旺的历史,则始于四世祖公刘迁居位于豳地(今陕西彬县、旬邑一带)的泾河上游黄土高原之后。全部产生于西周的《豳风》,是十五国风中最早的诗篇。在《豳风·七月》中,先民为我们描述出一幅井井有条的农耕生活图景:农夫们终年忙碌,男人们负责耕种、打猎、酿酒、凿冰、修缮房屋、准备祭品,女人们则负责采桑养蚕、纺绩染色、缝制衣服。岁末年终,部族还要杀猪宰羊,在公堂举行隆重的庆典,祝贺首领万寿无疆。

只可惜,这幅繁荣的景象在延续到公刘之后十代子孙时被打破了。迫于沿泾河而下的戎狄劫掠,古公亶父率领周人再次南下,来到紧邻渭河、岐山脚下的周原。

西咸新区,汾河与渭河交汇之处,夕阳下垂钓的人们。除北边的泾河、渭河以外,昔日绕长安的八水之中,以沣河水量为最大

在陕西师范大学校园,历史地理学家朱士光为我描述了3000多年前的关中生态。那时的关中,气候温暖湿润,山、原、河谷、湖泊交错。古籍记载如今早已消失的湖泊,便有关中西部陇县的弦蒲泽、西安附近的滮池与镐池、潼关附近的阳华、泾阳附近的焦获。地形上则是原隰相间——原、隰,是黄土高原上特有的地形,前者是高平的地方,后者则是下湿的地方。周人迁居的周原,便是当时最大的原地。

据历史地理学大家史念海在《河山集》二集中的考证,“那时的周原包括今凤翔、岐山、扶风、武功四县的大部分,兼有宝鸡、眉县、乾县、永寿四县的小部分。东西延袤七十余公里,南北宽达二十余公里。可是这个广阔的周原现在则是有的地方已被沟壑切割成南北向的长条块,最宽的原面不过十三公里,与周人初到此地时的情况迥乎不同”。

周人初到这边土地时的欣悦心情,被记录在《诗经·大雅·绵》这首诗中。“周原膴膴,堇荼如饴”,平坦而肥沃的土地上,草木繁盛,就连苦菜也像麦芽糖一样甜。这里对善于耕种的周人来说无疑是一片乐土。“古公亶父,陶复陶穴,未有家室。”周人很快在这片渭河边的原上安顿下来,挖窖挖窑,安居乐业。

几天后,正在丰镐遗址考古发掘的陕西省考古研究院商周研究室主任岳连建告诉我,《诗经》中所说的“陶复陶穴”,正是今天在渭北一些地方还能看到的半地穴式窑洞,当地人称之为“地窑”。在丰镐遗址,考古队发现的半地穴建筑,就是窑洞式建筑。小时候,在泾阳老家,岳连建便见过很多地窑:“在平地上先挖个方形的大坑下去,从侧面打个斜坡下去,然后在坑的四个立面打窑洞。为了防止水灾,把窑洞外围弄高一点,做一圈防水,有的地坑院还会挖个深的渗井。”

在周原逐渐兴盛起来的周人,并没有停止东进的步伐。为向中原拓展,周文王沿渭河而下,在沣水西岸筑丰京。那时的周国,已拥有商王朝统治下“三分天下有其二”的强大势力。不久,武王灭商,拉开西周王朝275年的历史序幕。

沣河,从终南山北麓沣裕口流出,向北延伸78公里汇入渭河,是一条对西周王朝极为重要的河流。那时的沣水水量比现在更大,镐京西南部还有镐池等大面积水域,可以撒网捕鱼,岳连建说,他们在遗址中发现了可使大网下沉的陶网坠。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得11个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里