何以“五四”

作者:刘周岩

2019-04-29·阅读时长20分钟

本文需付费阅读

文章共计10347个字,产生152条评论

如您已购买,请登录

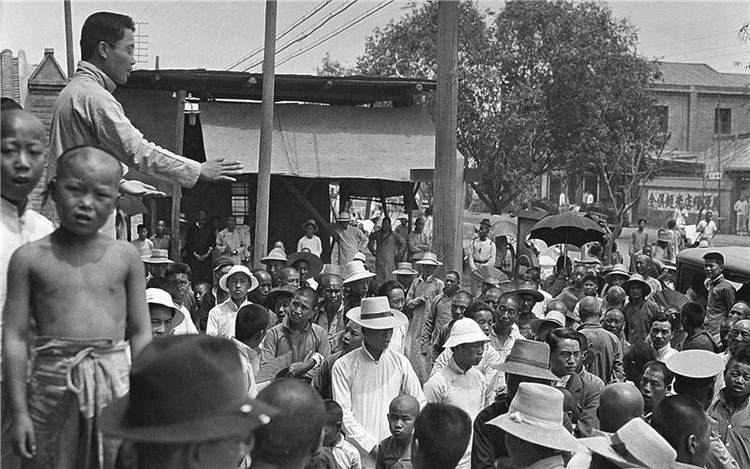

1919年6月,“五四运动”期间,北京学生在演讲

再论“五四”

三联生活周刊:今年是“五四”运动100周年。可以预料,这一重大历史事件会被以不同形式纪念。不过从思想的角度,我们仍然能够开掘出新意吗?我们为什么还要谈论“五四”?

汪晖:我最近正在将过去十多年有关20世纪的研究重新编辑为三本书。前两卷是《世纪的诞生》和《世纪的多重时间》,最后一卷叫作《世纪的终结与绵延》。我觉得整个20世纪中国都值得重新再思考。一个意义上是因为它终结了,但另外一个意义上也因为它还在绵延。它的很多要素都持续地存在于今天的生活构造里面。

三联生活周刊:“五四”运动70周年时,你写作的《预言与危机——中国现代历史中的“五四”启蒙运动》就引起了很大反响,其中提出“五四”文化运动具有反传统的“态度的同一性”,而不是某种观念的共同体。30年后的今天,你的看法有何发展?

汪晖:很多人把“五四”比作中国的启蒙。“分析还原,理智重建”的理性方法贯穿欧洲启蒙运动所有不同的知识领域。这个统一的方法论能够在所有不同领域和旧的神学世界观斗争,这才构成启蒙。30年前我就疑惑,那“五四”有统一的东西吗?当时我认为“五四”在具体的思想观点上不统一,方法论上的统一性也难以成立。但有一个“态度”上的统一,即大家都批判传统、政治上又反对帝制复辟。我最近的思考是,“五四”除了这个态度之外,还有没有统一性?

我觉得很可能有。以文化运动为方法,构成当时各个派别共同的一个方式。他们没说你办了杂志,我要去夺权,而是也办个杂志跟你讨论,发表文章,发表自己的分析和观点。“五四”的确是为近代中国的文化场域的诞生创造了一个非常重要的基础,而这个基础又为新的政治发展提供了前提。文化不仅作为价值、观念而存在,更是作为一个相对自主的范畴和领域而存在,并通过这一范畴内部的相互激荡,重新介入政治和其他社会领域。文化与政治的关系贯穿了整个20世纪。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得22个推荐 粉丝906人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里