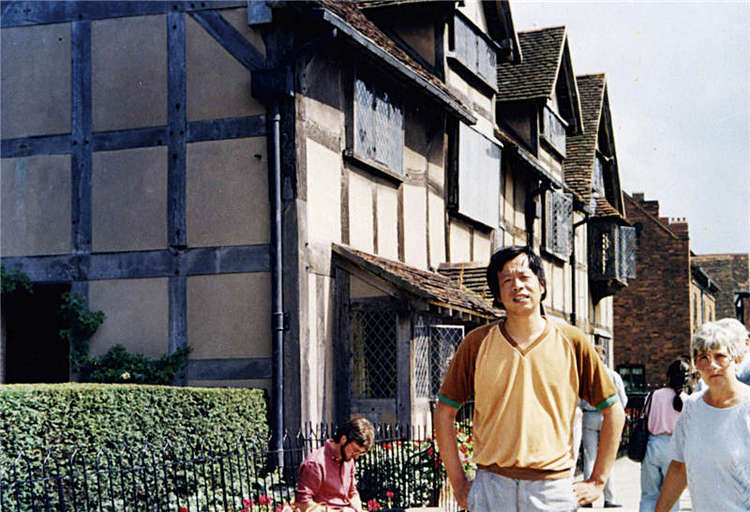

王小波:他还应该拥有诗意的世界(2)

作者:朱伟

2019-04-16·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2667个字,产生21条评论

如您已购买,请登录

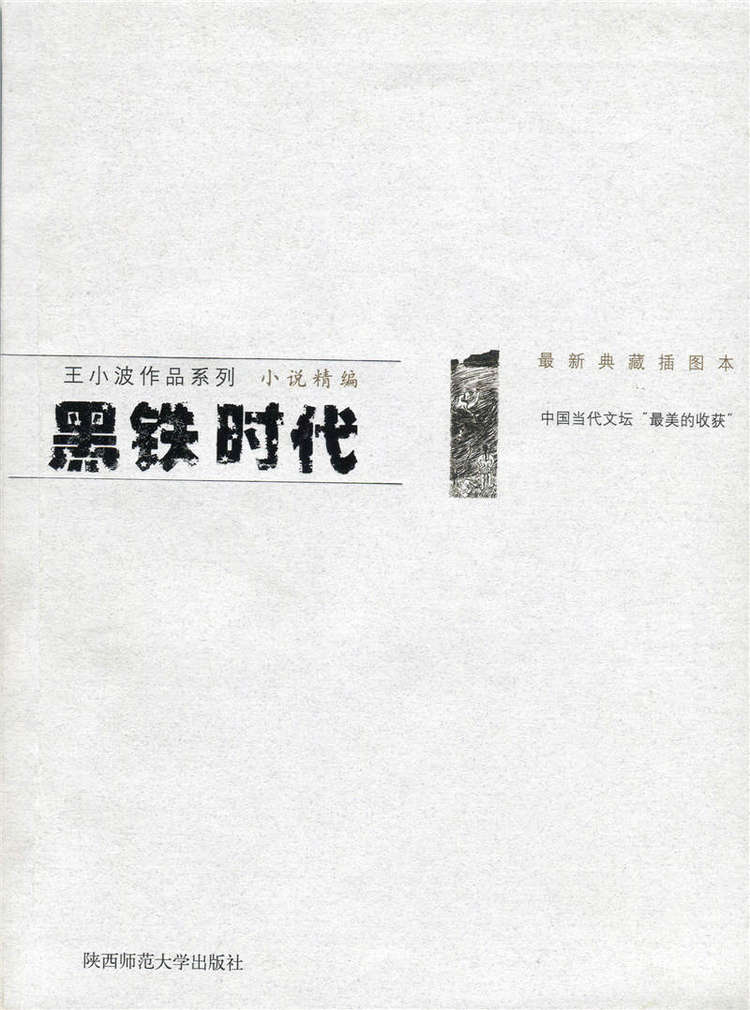

王小波在《黄金时代》出版时,将另两个中篇《三十而立》和《似水流年》,都归入《黄金时代》,变成第二、第三辑,意为共同构成了青春、启蒙。

《似水流年》写“文革”时期,以“我”的视角,看高校大院里的三个教授,那个与“我”有关的女孩“线条”充当了串场角色。贺教授是壮烈地跳楼自杀的,这种壮烈造就了“万人争睹围观的伟大场景”。况且,他死后验尸,阳具还是竖着的,有“生当作人杰,死亦为鬼雄”的意味。王小波写贺教授之死,留给我深刻印象。他写头颅着地,“像摔了个大西瓜”,脑浆“洒了一世界,以他的头颅着地点为轴,五米半径内,到处是一堆堆、一撮撮,活像是新鲜猪肺的物质”。与此景象对比的是,“地上星星点点,点了几十支蜡烛,烛光摇摇晃晃,照着几十个粉笔圈,圈里是那些脑子,也摇摇晃晃,好像要跑出来”。那是贺教授的家人在祭奠。小说里的王二这样感叹贺教授的壮烈:“一个人宁可叫自己思想的器官混入别人鞋底的微尘,这种死法强烈无比。”争睹围观,将思想踩在鞋底,都是隐喻。

贺教授的肝脑涂地,要对比刘教授的委身曲附。刘教授与贺教授原是关在一个屋子的,刘教授没舍生取义,是因他想到了峨嵋酒家的东坡肘子,觉得死了太亏,以致人家要打他,他就脱下裤子,自己爬上桌子,主动把屁股高高撅起来。贪生是为口腹之欲,回到人生本来目的,贺教授就成了刘教授的铺垫。刘教授已经脸面都不要了,最后还要为吃一只五元钱的鸭子无助而死,死时鸭子还没吃到,以这种“生命的饥饿”,写“文革”对生命能量的鄙薄,构成了更深刻的悲哀。

王小波用喜剧手段写悲剧,第三位从香港回来的李教授,有一个日本名字:姓“龟头”,名“血肿”。因他盖住了一帮退伍兵的“大字报”,龟头就被踢成了血肿。他将医院诊断书抄出来,连篇累牍论证,于是就有了这可笑的绰号。王小波说,“文革”中,他住在高教部大院,“贺先生”与“龟头血肿”都确有原型,为吃鸭子而死的刘老先生,则是他虚构的。他写“文革”中的荒诞,很多篇幅用在“线条”对李先生的狂热上。狂热是“文革”能如火如荼的前提,但到了王小波的笔下,它就成了“线条”将自己供在了荒山破庙的供桌上。这就是王小波小说的好看处,你在读刘老先生运筷状如疯魔、“线条”裹着大衣坐在供桌上发呆时,绝不会意识到,这都是象征。

《似水流年》原是法国作家普鲁斯特那部大名著的名字,因这部书在国内译为《追忆似水年华》,王小波就用了这个篇名。流年,用他的说法是,“眼看潺潺流水,粼粼流光,落叶,浮木,空玻璃瓶,一样一样从身上流过去”,这是青春记忆中无法磨灭的。这篇小说,王小波只用了极简练的一句点题:“对这些很惨的事,我一点办法也没有,所以觉得很惨。”荏苒在衣,惨意全在他有趣的叙述中。

《三十而立》应该写在《黄金时代》与《似水流年》后,以他回国后阴差阳错当过一段教师的经历,写现实世界的无趣、虚伪、单调、压抑,写虚伪对活着趣味的扼杀。在他看来,存在,就像“春天里一棵小草生长”“风起时一匹小马发情”,没什么目的,却本是生机勃勃的。但这种生机勃勃,在畸形社会里,无法以“本我”自立。王小波说,他的小说,其实都是对生存状态的反思。这小说是写“而立”之哭笑不得——校长的关心、母亲的关心,各种琐碎枯燥的消磨中浑浑噩噩,是埋没。小说中的形容:“像是西藏的一种酷刑,把人用湿牛皮裹起来,放在阳光下曝晒。等牛皮干硬收缩,就把人箍得乌珠迸出。”这种浑浑噩噩与诗意的世界形成了对比。小说里的诗意世界,是“我”与小转铃一起享有的星空。这也是写得最好的一节。王小波写没有月亮的静夜,“星星的眼泪洒在铃子身上,就像荧光粉”。这就是尘世与精神的关系,诗意是“一步步走进星星的万花筒”,尘世之立,则往往要以斩断自由的翅膀为代价。

文章作者

朱伟

发表文章122篇 获得5个推荐 粉丝1547人

《三联生活周刊》前主编

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里