引发借展争议的《祭侄文稿》

作者:三联生活周刊

2019-02-21·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5707个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

文/陈璐

超越历史的《祭侄文稿》

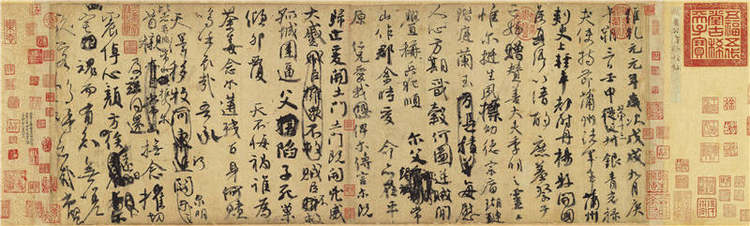

被誉为“在世颜体第一”的《祭侄文稿》,全名《祭侄赠赞善大夫季明文》,是颜真卿最具代表性的作品,素有“天下第二行书”之名。这幅草稿手书,自758年完成开始,至今已经流传了1261年。最初它一直为历朝宫廷收藏,直到20世纪,从中日战争时期故宫文物南迁,到1949年后移至台湾,成为台北故宫博物院收藏的一部分。

要了解为什么这幅作品这次会引发如此争议,就不得不回溯《祭侄文稿》的创作背景。天宝十四年(755),身兼平卢、范阳、河东三镇节度使的安禄山发起兵变,史称“安史之乱”,这场历时七年的叛乱,是唐朝由盛转衰的转折点。这一年,颜真卿50岁。

在河朔等地均被安禄山大军攻陷之时,因不愿取媚权贵被贬为平原郡太守的颜真卿,与出任常山郡太守的堂兄颜杲卿决定共同抵抗叛军。然而,一年后,颜杲卿遭到了史思明的围攻,昼夜苦战,却最终因为太原节度使王承业拥兵不救,常山城破,成为俘虏。安禄山以颜杲卿第三子颜季明为威胁,但他却宁死不屈。最终,颜季明被斩首,颜杲卿被凌迟处死,颜氏一家30余口全部身亡。

颜真卿得知这一悲剧后,派人去寻找亲人遗体。两年后,他收到一个木匣,里面盛放着侄子颜季明的头颅和堂兄颜杲卿的足部尸骨。颜真卿悲痛欲绝,奋笔疾书,亲自为侄子写下祭文,这便是《祭侄文稿》。手稿长约81厘米,共计23行,234字。全文以一管粗毛笔一气呵成,文字时疏时密,笔触圆润挺拔,墨色时淡时浓,多有变化,足见写作者当时的心潮澎湃。他七次蘸墨,第一笔蘸墨后连写53字,其中“贼臣不救,孤城围困,父陷子死,巢倾卵覆”这句被反复删改涂抹,反映了颜真卿当时行文构思始末的情绪起伏,是他最真切的悲愤与痛苦的表达。

黄庭坚曾评价道:“鲁公祭季明文,文章字法皆能动人。”作为颜真卿存世手书中当之无愧的第一名作,颜氏满门忠烈的故事、精神与气节都留存于《祭侄文稿》的笔墨之间。也正是因为它背后的这段故事和反映出的那种国破山河在的民族气节,令《祭侄文稿》在这次借展中,尤为人们所关注。

自被台北故宫博物院收藏以来,因为无与伦比的珍贵性,《祭侄文稿》甚少现身于民众面前,上一次展出还是在2008年台北故宫博物院的“晋唐书法展”。然而,这次东京展也并不是《祭侄文稿》第一次外借海外。早在1997年,它便曾出借给美国华盛顿的国家美术馆。在以往的展览中,《祭侄文稿》通常只展示了其文稿部分,很少有机会露出前跋和后跋。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6066篇 获得8个推荐 粉丝47985人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里