穆拉•林帕尼:一位被遗忘的优秀女钢琴家

作者:段召旭

2019-02-14·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3355个字,产生0条评论

如您已购买,请登录(文 / 段召旭)

一个很偶然的机会,在大师兄周海宏教授的课上,我见到了一个很陌生的钢琴家的名字:Lympany。当时心里掠过了一瞬间的惊异:大概是我太孤陋寡闻,这个人我怎么没听说过?当时在课上周教授只是用她演奏的一首拉赫玛尼诺夫《前奏曲》的片段来举例,对于其人也没有过多介绍,后来此事就过去了。直到最近我在买唱片时见到了一张 APR出的老唱片,上面的演奏者写的是Lympany,我马上记起了这个钢琴家。看到唱片封面上钢琴家的照片,我才知道这位 Lympany是一位女士。于是,只是为了满足好奇的心情,我花了一百多大洋买下了这张唱片(唱片号:APR6011)。唱片到手后我迫不及待地把碟片放进了唱机,一听之下,不觉大吃一惊。这张唱片里曲目的录音时间都在1948-1952年间,那个时候还处在 LP录音时代,能够后期剪辑和编辑的立体声多声道录音与盒式磁带还没有出现。这也就是说,录音必须一次性录制成功,而不能通过后期的制作来拼接与修补。当然可以由演奏家演奏几遍,然后选择最好的一遍,但是也要求演奏家在演奏中要尽可能地不出纰漏。因此那个时期的录音中,钢琴家的错音和失误是很常见的,这也使得那个时期的录音显得更为真实和宝贵。 Lympany的这张唱片中包括了许多首高难的钢琴曲目,在这样的曲目中做到零失误是极为困难的。然而令我惊讶的是,除了李斯特的《梅菲斯托圆舞曲》中有一些碰错的杂音之外,在其他几首如李斯特的《鬼火》、肖邦《波罗乃兹第二首》、勃拉姆斯的《帕格尼尼变奏曲》等钢琴文献最难的作品中,竟然无比清晰和干净,就像是后期做过处理一样,其演奏技巧的游刃有余,真是令人瞠目。这下无疑引起了我更大的好奇心,便开始在网络上查找这位钢琴家的介绍和资料,她的面目渐渐地清晰了起来。

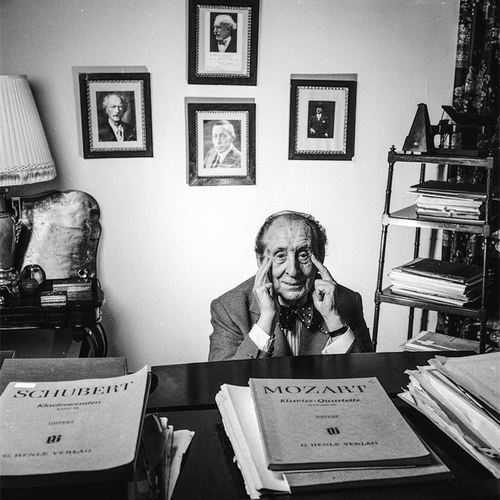

资料显示,国内通常把她的名字译为穆拉•林帕尼(Dame Moura Lympany),是英国女钢琴家。1916年8月18日生于英国康沃尔,2005年3月28日在法国的芒通(Menton)去世,享年88岁。她本名是约翰斯通(MaryGertrude Johnstone),在12岁时与交响乐团演出门德尔松《第一钢琴协奏曲》后,在指挥的建议下改名为穆拉•林帕尼(由她母亲的姓 Limpenny而来)。她曾在维也纳师从魏恩加腾(Paul Weingarten)、在伦敦师从克拉拉•舒曼的学生玛蒂尔德•凡尔纳(Mathilde Verne)以及大名鼎鼎的马泰伊(Tobias Matthay,1858-1945)。马泰伊是一位有着世界影响的英国钢琴教师,门下有迈拉•赫兹(MyraHess)、柯曾(Clifford Curzon)等名震全球的钢琴巨匠。林帕尼在1937年跟随马泰伊学习,是马泰伊后期最出色的学生。在和马泰伊学习了一年之后的1938年,林帕尼参加了伊丽莎白女王钢琴比赛,夺得了第二名,而那届的第一名是后来赫赫有名的吉列尔斯(Emil Gilels)。此后林帕尼就成为了英国最著名的钢琴家。

文章作者

段召旭

发表文章662篇 获得3个推荐 粉丝7737人

钢琴演奏家、北京师范大学艺术与传媒学院音乐系副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里