金庸挥手自兹去

作者:博客天下

2019-01-07·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6006个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

文/张月

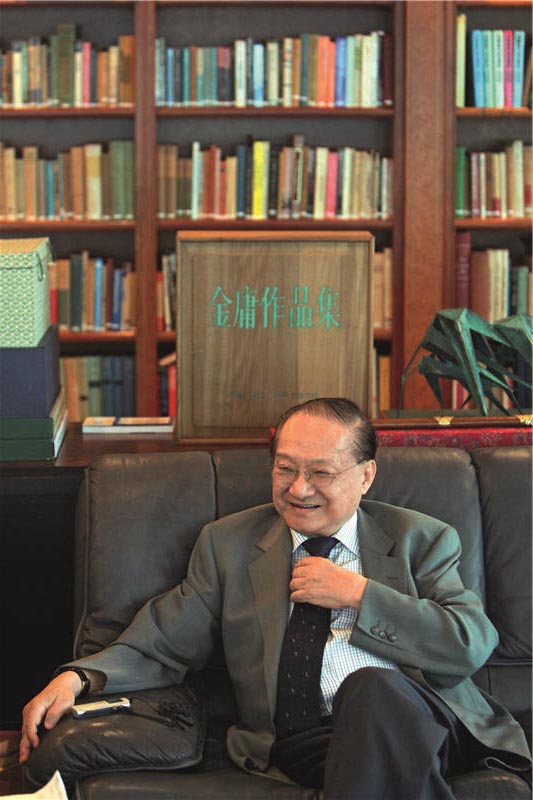

金庸并不恐惧死亡。2001年,77岁的他访问台湾时接受采访,有人问:“名利双收之后,你的内心是否还有恐惧?”他说:“大恐惧没有,小恐惧就是怕读者不喜欢我吧。另外,也怕亲人的死亡,怕朋友的死亡,但对自己的死亡并不恐惧。”谈到这个沉重话题时,他甚至眯着眼笑了。

他年事已高,在之后的十多年里深居简出,时常传出身体不好的消息,被谣传了许多次去世。

唯有这次是真的。

好友倪匡此前多次帮他辟谣,证明自己的朋友尚在人世。他常在深更半夜被媒体的电话吵醒,问金庸是不是不在了,请他去问问怎么回事。他每次都被吓一跳,电话打过去,金庸健在,他才放下心来。两人聊起“去世”的乌龙,金庸从不生气,总是一笑而过,“他觉得人总是要死的。”倪匡告诉媒体。

这次是真的

2013年,金庸89岁。那是一个肉体濒临极限的年纪,倪匡对外界提到的信息却很乐观,他说自己半个月和金庸见一次面,“查先生健康没有问题,他胃口比我还要好。他就是听力不好,

但又不戴助听器。”前一天有香港媒体打电话给倪匡,他一开始不相信,不断反问:“哪里来的消息?”他和金庸已经有半年没见面了,因为金庸一直在生病,“前阵子他话都说不出来,字又写不了,他病了好多年,人老一定病。”

这次,倪匡不需要再为老朋友辟谣了。10月30日晚上9点10分,香港《明报》网站发表《悼金庸先生》:“《明报》创办人、著名武侠小说家查良镛先生(笔名金庸),今日于养和医院病逝,享年94岁,《明报》全体成员对此深感惋惜及难过,对查先生家人致以深切慰问。查良镛先生是明报报业集团主席张晓卿丹斯里拿督的好友,《明报》在新闻业打拼多年,迈向一甲子,如非当年查良镛先生不怕艰辛,殚精竭虑,以一支健笔打出名堂,无以臻此。今先生遽逝,对《明报》、对香港新闻事业,乃至对华文文学界,无疑都是一大损失。”那是一种怎样的损失呢?作家陈冠中说:“在金庸之前也有很多武侠小说家,但是金庸之于武侠小说的地位相当于鲍勃·迪伦之于民谣。”作家张佳玮说:“中国失去了自己的大仲马与巴尔扎克,自己的莎士比亚与狄更斯,失去了有史以来可能影响中文读者最多的人。”

中文世界,金庸无可逃避。绝大部分人都知道那句著名的对联:飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳。那代表着他的14部小说,还有一部没有收进去的《越女剑》。即使你不曾逐字看过他的书,也一定看过书改编的电影和电视剧。他的英雄和美人,他的江湖恩仇和刀光剑影,填满了无数人仓皇的少年时代。

那是一种深远漫长到甚至不知从何说起的影响,“一个人的离开结束了一个时代”这种说法已经让人厌倦,但当金庸的名字出现在灰暗的讣告上时,当倪匡在电话那头笑着说“就只剩我一个人了”时,人们才发现,即使结束了那么多个时代,我们依然没有做好准备,接受这个只能缅怀的时代。没有告别,没有遗言,这次,那个戴金丝眼镜的胖老头儿真的走了。

“拼了性命去办的”

有人曾这么形容金庸的外貌:个子中等,大约175厘米左右,年轻时很瘦,后来发胖。脸型相当罕见,是典型的四方国字脸,很能给人一种不苟言笑的威严感。

但在倪匡眼里,让人望而生畏的金庸是个本性极活泼的人,“是老幼咸宜的朋友,可以容忍朋友的胡闹,甚至委屈自己,纵容坏脾气的朋友。”

他遇到的金庸已经温和宽厚了很多,年少时的金庸性格张扬,从不容忍,上高中时,因为看不惯训导主任辱骂学生,他写了一篇《阿丽丝漫游记》,里面有个大反派,是一条色彩斑斓的眼镜蛇,到处乱窜叫嚣着,“我叫你永不得超生......”那是训导主任的口头禅,主任看到以后气得发抖,跑到校长那里告状,几天后金庸被勒令退学。

转学后金庸考上了重庆中央政治大学,校长是蒋介石,实行军事化管理,学生见到校长时需立即起立,两脚咔地一碰,立正。金庸记得在电影里看过,这好像是希特勒部队的动作,他心直口快说了出来,于是

和同学发生了争执,闹到学校那边,学校认为他把校长比作希特勒是极大的不尊敬,他又被退学了。

1990年代,时任国家主席江泽民接见他,说:“查先生,你中学时给人家开除了。”金庸说:“是,你怎么知道?”江泽民哈哈大笑,“见你之前我查过你的资料。”

性格张扬的金庸从来不曾想过自己会靠武侠小说暴得大名,年轻时的他更在意自己的另一个身份:报人。那对他来说是拼了性命去做的一件事情,而“写小说是玩玩”。

金庸在北大演讲时曾说:“我一生主要从事新闻工作。”1948年,作为《大公报》记者,他从上海奔赴香港,当时的上海远比香港发达,但金庸欣然前往,他说:“我一生很喜欢冒险,过一点新奇的生活。”此后他在《大公报》下属的《新晚报》做副刊编辑,1959年创办《明报》。

在《新晚报》工作时,他和梁羽生是同事,两人座位面对面,经常一起下围棋。

1955年,梁羽生处女作《龙虎斗京华》刚刚连载结束,实在写不动了,想让金庸顶上去,金庸没多想,抱着试试看的想法答应了。

他每天下班之后,睡觉之前,写一个小时,就能把第二天的版面填上。他先构思好了小说的主角,男主角是一个有着神秘身世的儒雅书生,女主角是一对回疆姐妹,在署名的时候想不出来好的笔名,就把镛字拆开,成了“金庸”。

他用排除法来写小说,通常会根据人物的发展写下10个不同的内容,这10个内容如果是读者或其他人能够想到的,他就会全部舍弃。等到写下常人想不到的第11个故事,他才认可。

那本小说的名字叫《书剑恩仇录》。

小说刊登之后,《新晚报》一时洛阳纸贵。但金庸并未对这件事情投注特别大的热情,那只是他赚取稿费的手段。1997年,他和日本作家池田大作对谈时,回忆这段经历:“得到读者的盛大欢迎,就继续写下去,我以小说作为赚钱与谋生的工具,谈不上有什么崇高的社会目标,

既未想到要教育青年,也没有怀抱兴邦报国之志,说来惭愧,一直没有鲁迅先生、巴金先生那样伟大的动机。不过我写得兴高采烈,颇有发挥想象、驱策群侠于笔底之乐。”

在评论性的文章中,金庸经常提到的理想、公道、正义、道德等,在小说里也得到了体现。“武侠小说一定讲正义、公正,一定要是非分明,要好人经常击败坏人;书中的正面人物一定不可说谎,不可忘恩负义,不可对不起朋友,必定要有情有义,不可凶暴残酷奸诈毒辣。”他告诉池田大作。

《书剑恩仇录》之后,他继续写了《碧血剑》,但武侠小说并不能给他带来更多的成就感,他的心思依然更多地放在报纸上。1959年,他创办了一份四开小报——《明报》。《明报》的办报宗旨几乎就是他武侠观的体现:“侠气,干预社会,对好的人和事件进行赞扬和表彰,对坏的人和事情进行批评和反对。”

在《长风万里撼江湖》一文中,金庸曾说:“一个人一生所做的事业,不论大小,总应该能令自己回想起来感到欣慰。当然这是一个目标,做不做得到是另一回事,不过总得尽力去做就是了。所以,办报纸也应该办一份最好的报纸。当然这也是每个人的理想,如果你是开计程车,就希望自己能开得最好,朝向最好的目标走。”

初衷是好的,但是开局艰难。他投入了全部身家财产,销售量一开始不足一万份,他只好继续写武侠小说吸引读者,同年,《明报》开始连载《神雕侠侣》。

文章作者

博客天下

发表文章568篇 获得5个推荐 粉丝2417人

博闻雅识,非凡之客

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里