陈田鹤:被尘封的抗战音乐家

作者:刘畅

2018-12-12·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3624个字,产生1条评论

如您已购买,请登录

发现抗战音乐家

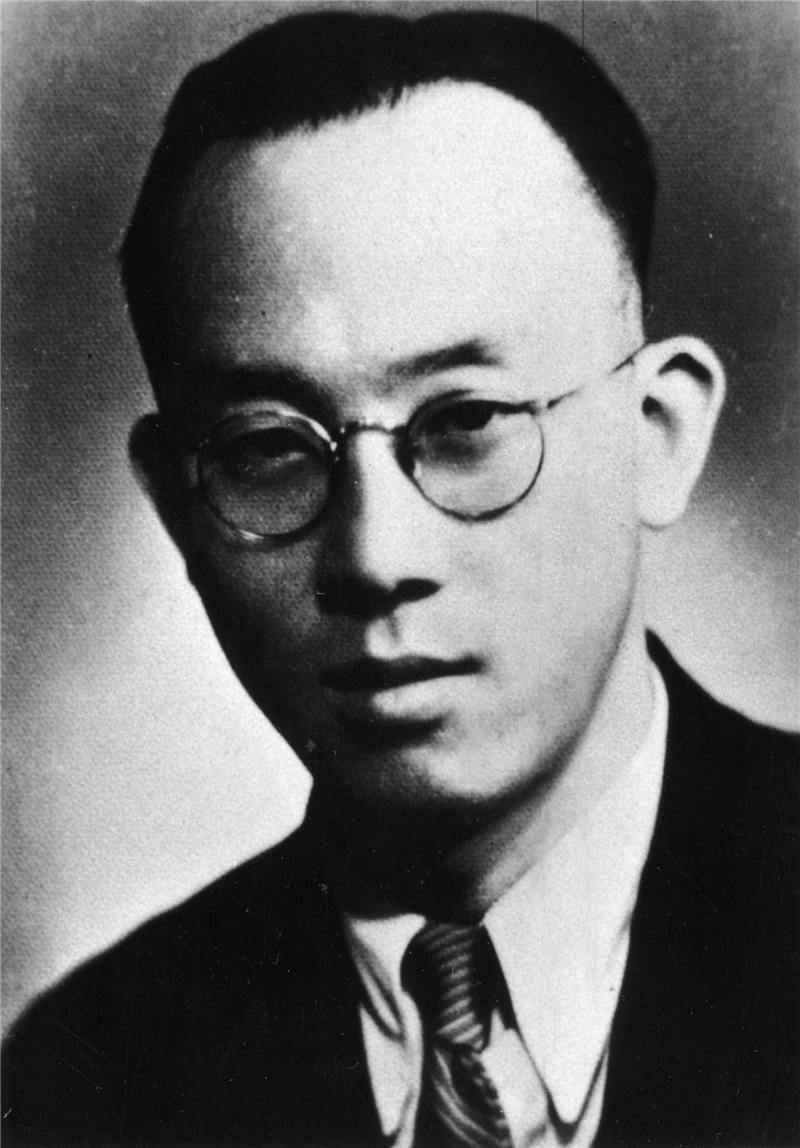

陈晖无论如何没有想到,60余年后,自己的父亲陈田鹤会被音乐界以外的历史研究者关注。

今年9月由中国社会科学院近代史所承办的抗战文献数据平台正式上线以来,依靠1000余万页的近代文献资料,引来全国的近代史学者和爱好者关注,数据平台的工作人员此前一边整理数据,一边组建读者微信群,向读者们征集抗战史料。陈晖由一位网友引荐给工作人员,他们发现陈晖存着父亲的大量手稿和笔记,一位在抗日战争期间创作44首抗战歌曲,与创作《义勇军进行曲》的聂耳、创作《到敌人后方去》的冼星海同等重要的音乐界抗战群体核心人物走入历史研究者的眼中。

作为国统区最高音乐学府的教授,陈田鹤在共和国成立后的很长一段时间内,并不为近代音乐史所关注。回想父亲陈田鹤抗战岁月的经历,陈晖的思绪被抗战时期的陪都重庆牵走。

“轰炸来了。妈妈抱着我躲进防空洞,不停地吃带进来的粮食缓解紧张,爸爸则每次都要抱着恩师黄自的《长恨歌》的手稿,直到那些乐谱被出版成石印的乐谱,再不会有遗散的可能。”如今年过古稀的陈晖在日军战机威胁下的重庆青木关出生,在当时的音乐学院度过自己的幼年。

与昆明的西南联大类似,那所音乐学院是战时的产物。抗日战争爆发后,四川及西南各省陆续聚集了不少上海国立音乐专科学校的师生及一批来自北京等地的音乐家。为此,教育当局于1940年11月,在重庆创办了一所音乐院。因校址建在青木关附近,又称青木关音乐院。

陈田鹤作为中国现代音乐奠基人黄自的“四大弟子”之一,1939年来到重庆,在教育部音乐教育委员会做教员,青木关音乐院建成后,他在其中担任教务主任,教授作曲。

学院盖在山冈里。曾经的学生回忆,山脚的一排茅草房是教室,山顶的破旧堡垒是宿舍,从教室到宿舍要爬300多级台阶,每日往返许多趟。风雨交加的夜晚,他们手提一盏四面装有玻璃的油灯,往返在去石梯和山坡琴房的小路上,山头的灯火似萤火虫的尾光,松涛入耳,如雄壮的交响乐。

那些诗意是苦难生活的一瞬。教学的常态是,全校只有四五架钢琴,学生为了抢早上半小时的练琴时间,甚至晚上睡觉不脱鞋。声乐系的学生每周有三节课练琴,其中一节是弹“双手万能”钢琴,“钢琴”上刻有当时的教育部长陈立夫“双手万能”的题字,两手弹下去,琴键却弹不起来。而身为教务主任,陈田鹤自己家里没有收音机,研读名家名曲全靠脑力记诵,只有遇到解不开的地方,才会跑到学生琴房弹弹试听。

这样的环境下,陈田鹤1947年离开时,共培养了近百名学生。抗战胜利后,经过解放战争,青木关音乐院成为如今的中央音乐学院,受他教诲的学生后来成为中央音乐学院等中国各大音乐院校的创办者和骨干。

陈田鹤的学生回忆,陈田鹤用英文教学,对学生一板一眼,但他作为作曲教师,不讨论时事,他的态度都在行动里。早在“九一八事变”后,还在求学的陈田鹤便创作《认清敌人》《我们要夺回失去的地》等抗日歌曲。6年后爆发“八一三事变”,他曾在《战歌》周刊中写道:“敌人的铁骑在我们的领土上横行,我们每一个民众的心中都坚决发出反抗的呼声,这呼声就是诞生歌曲的母亲。”当时在上海参加救亡运动的陈田鹤身体力行,接连创作《八一三战歌》《孤军守土歌》《巷战歌》等歌曲。从上海到达重庆后,他加入中华全国音乐界抗敌协会,担任理事,并继续创作《制寒衣》等歌曲。这些歌曲后来传入台湾,部分被编为军歌。

青木关音乐院教学时,陈田鹤加入国民党,但此前几乎不为人知的是,他在上海创作的许多抗战歌曲是根据当时中共地下党送来的歌词写成的。而上海沦陷之后,他仍逗留了一年有余,与常到曲协联系工作的地下党殷扬往来密切,后者乃共和国成立后的上海市公安局长。

陈田鹤与中共的这一段历史,使抗战音乐的创作与革命的关系变得更为丰富,而除了导师是黄自,他的岳父是近代教育家、弘一法师的好友陈哲甫,妻子在学生时代与江青相熟,陈田鹤个人的家世与抗战时期的历史值得关注。那却只是冰山一角,他的作曲风格、收集民歌、创编中国歌剧的意义,开始被重新认识。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得3个推荐 粉丝499人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里