施一公 归去来兮

作者:博客天下

2018-12-11·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6136个字,产生1条评论

如您已购买,请登录文 钱炜

杭州云栖小镇,是西湖大学主校区。淡黄色的大门设计简洁,“浙江西湖高等研究院”九个大字嵌在大门正上方。今年2月,教育部正式批复成立西湖大学后,“西湖大学”的招牌开始挂在大门右侧。

“西湖大学”被认为是民间精英力量在教育观念、学校管理方式以及教育资源国际化方面的新尝试。而主导这场新尝试的,是西湖大学校长施一公——前清华大学副校长,著名结构生物学家。

归国的学术明星

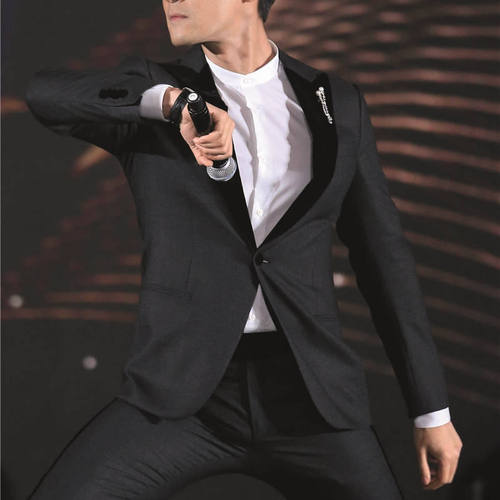

自2008年回国以来,施一公一直是学界的明星人物,一举一动总能引起关注和讨论。记者曾在安徽合肥的中国科技大学一场科技奖的颁奖仪式上见到过他。在场的有包括杨振宁在内的不少科技界的大腕。当天,施一公作为嘉宾应邀到场,他一直坐在观众席上,并不是这次活动的主角。然而活动一结束,他瞬间被潮水般的人群包围,年轻的学子们一脸兴奋地排队等待与他照相、索要签名。施一公无意中在那次活动中“抢戏”了。

在上世纪80年代“科学的春天”之后,对科学家如明星一样的追捧,在国内并不那么常见。然而,归国8年以来,施一公的确一直是中国科技界的明星人物。他何以能够拥有这样的待遇?原全国政协副主席、中科院院士王志珍的话或许能解释部分原因:“施一公在中国的土地上,做出了比在国外更好的、更有价值的科学成果。但不仅止于此。”

自回国以来,施一公经历了在《科学》杂志发表社论、落选院士、挂职北京市卫计委、出任清华副校长等一系列事件。每一次,他都引起外界的关注,也不时夹杂着质疑和争论。但无论怎样,施一公只按照自己的步调,朝着他当初立下的目标前进——犹如他每天的时间表一样稳定:夜里1点睡,早晨6点半起。

2018年8月24日,杭州,西湖大学开学。

在几年前的一场座谈会上,施一公谈到过关于适应中国国情的问题:一方面,我希望适应清华的小环境、中国的大环境;另一方面,我不希望完全改变自己,希望自己坚持原则。任何事情,只有大多数人支持的时候,我才会去做,但这并不意味着不能推动一些实质性的改革。从在生科院推行改革的实践中,我总结经验就是:既要融入,又要发展,同时要保持自己的core values(核心价值)。

然而,施一公回国以后所引发的一系列效应,并非像他说的这样云淡风轻。2011年,施一公与同为海归的北大教授饶毅一起进入到了中科院院士有效增选名单中,但在随后公布的第一轮初步候选人里,饶毅被拿下,而最终的新晋院士名单上,也没有出现施一公的名字。当年在各方瞩目下高调回国的施、饶二人,在院士评选中的遭遇令许多人感到意外,也引发了一场不小的争论。

2008年,作为普林斯顿大学生物系建系以来最年轻的终身教授,施一公拒绝了1000万美元的科研经费资助,全职回到中国,担任清华大学生命科学学院院长。《纽约时报》曾在名为《逆势而上——中国吸引海外科学家归国》的报道中开篇就用施一公作为例子。普林斯顿大学物理学教授罗伯特·奥斯汀则表示:“他是我们的明星,我觉得他完全

疯了。”

落选院士的消息传来以后,饶毅随即发表了一篇博客,声明今后将永不参加院士评选,并接受了许多媒体的采访。后来,饶毅还撰写了一篇博客为施一公鸣不平。而施一公则拒绝了蜂拥而来的记者。时隔许久,他在一次公开场合表示:“在我回国的目标中,从来没有当院士一条。我觉得一个学者如果把当院士作为终极目标,未免太狭隘了。”

虽然没有把当院士作为目标,但施一公一直在努力适应国内的体制。在2013年12月低调当选中科院院士后他表示,在众多头衔中,他最看重的是“清华教授”这一身份,最喜欢别人喊他“老师”,而不是什么院士、什么“长”。

“做事情,需要水到渠成”

“现在是中国科技发展的最佳时机,天时、地利、人和。天时,就是国际环境,没有什么大的变动;地利,就是国家的财力;人和,就是老百姓和领导人对发展科技的期盼与呼声。”对于自己回来的目的,施一公在5年前接受采访时说:“如果只是做学问的话,我肯定不会回来。我回来,就是要改变大环境。”

果然,施一公甫一回国就进入了公众视野,而不是仅仅作为一名科学家。2008年5月4日,他参加了在中南海召开的关于创新创业人才问题研讨会并发言,习近平、李源潮出席了那次会议。会后,经过4周酝酿,他与北大的饶毅、陈十一向中组部提交了一个关于引进高水平人才、实施新时期人才布局的建议。随后,中国正式开始实施迄今为止最高级别的大规模人才引进计划——“千人计划”。施一公是以“千人计划”第一批入选者的身份被引进回来的,实际上他也是这项计划的倡议者。

然而,“千人计划”出台后,也引发了不少争论。一个常见的非议就是:与那些早年回国的老海归相比,“千人计划”引进的新海归为国家少服务了很多年,却得到了比前者多得多的利益,这是一种不公平。尽管施一公本人一直否认新老海归存在矛盾,但作为“千人计划”的“代言人”,他还是不可避免地成为各种不满情绪的靶子。

2017年12月7日,施一公在杭州举办的《浙商》年会上作演讲。

就在这种形势下,2010年9月3日,《科学》杂志发表了由施一公与饶毅联合署名的社论《中国的科研文化》。文章痛陈中国科研文化的弊端:与个别官员和少数强势的科学家搞好关系才是最重要的,因为他们主宰了经费申请指南制定的全过程。在中国,为了获得重大项目,一个公开的秘密就是:做好的研究还不如与官员和他们赏识的专家拉关系

重要。

文章在国内各大媒体被转载后,网上民调显示:95%以上的网民都认为科技体制亟待改革。施一公回忆说:“我收到了几十、上百个电话、短信和邮件,从大学校长到普通研究员,甚至还有在沙漠里勘探石油的地质人员,他们都支持我们的观点。”当年10月3日,科技部部长万钢邀请施一公和一批科学界人士,就科研体制问题举行座谈,“会上气氛很热烈、融洽”,施一公对此也感到欣慰。

然而一个月后,风向却突转急变,科技部向媒体发表了一份正式回应,称发表在《科学》杂志上的那篇文章“与事实不符”。科技部的回应还指出,施、饶二人“承担了我国基础研究和前沿技术领域的科研项目,国家通过多个渠道对他们在科研经费和条件保障上给予了大力支持”。

施一公当时解释说:“我回国近三年,亲眼目睹、经历了科技界的众多于科技创新不利的潜规则,从心里深处感到焦急。我们写这篇文章的唯一出发点就是希望中国科技界居安思危,改进体制和机制。”他们本意特别不希望将矛头指向某一个政府部门,因为这是整个科研大环境的问题,不单单是哪一个部委或官员的问题。

文章作者

博客天下

发表文章568篇 获得3个推荐 粉丝2417人

博闻雅识,非凡之客

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里