“洞察号”来到火星

作者:苗千

2018-12-05·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4591个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

“洞察号”的创新

美东时间2018年11月26日下午2点52分,美国航空航天局(NASA)的“洞察任务”(InSight Mission,全称为运用地震调查、测地学和热量传送进行内部探索[Interior Exploration using Seismic Investigations,Geodesy and Heat Transport])通过与之同行的两颗迷你“卫星火星立方一号”(MarCO A,MarCO B)进行中转,向位于美国加州的喷气动力实验室发来消息,“洞察号”火星探测器已经顺利着陆,它即将开展一段为期两个地球年时间的科学探索。

虽然人们时常能听到来自火星探测器的消息,实际上,让人类制造的探测器在火星表面进行着陆,是一项极其困难的工作。至今为止,人类发射的所有火星探测器,只有大约40%顺利完成了着陆。“洞察号”是美国航空航天局在火星表面成功实施软着陆的第八个探测器,也是继2012年到达火星的“好奇号”(Curiosity Rover)之后,六年来第一个抵达火星的人类探测器。

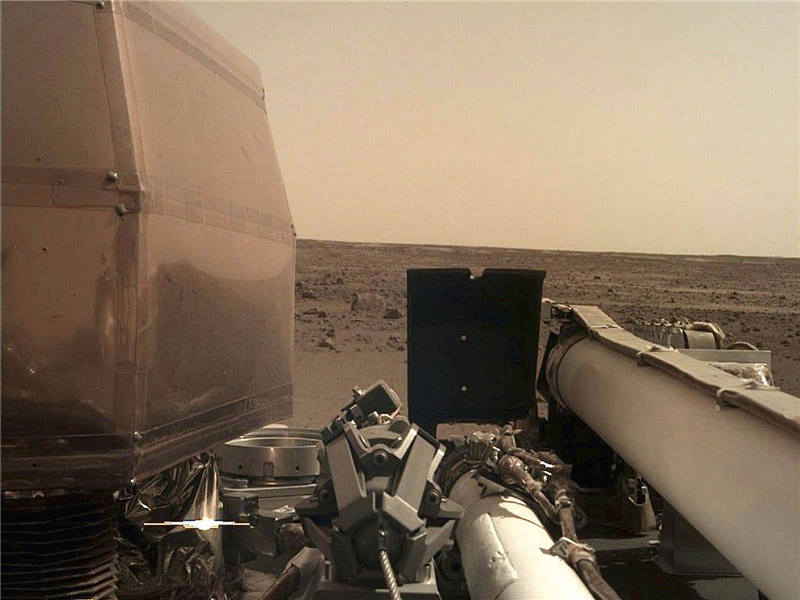

探测器在火星进行着陆,其中最为重要且惊险的部分就在于进入火星大气层,急剧减速并顺利降落在火星表面的短短几分钟。在这个过程中,“洞察号”需要把速度从每小时1.98万公里骤降为每小时8公里,并且展开三条支撑腿,还要防止在与火星大气层的摩擦过程中温度过高而被损坏。这个过程被“洞察号”的设计师们称为“恐怖七分钟”,而迷你卫星发回的数据显示,降落过程实际上只花费了六分半钟,其间顺利完成了十多项既定动作,整个程序堪称完美,已经按照人们的设计降落在了火星赤道附近的埃律西昂平原(Elysium Planitia)。

随后,由飞临“洞察号”上方的“人造卫星火星奥德赛号”(Odyssey Spacecraft)继续向地球发回消息,称“洞察号”在顺利着陆火星表面的16分钟之后,又花费了16分钟完全展开了它携带的两个2.2米宽的太阳能面板。相比于地球,火星距离太阳更远,能够收集到的太阳能也相对更少,但“洞察号”自身并不需要太多的能量。在晴朗的火星天气里,这两块太阳能面板的功率可以达到600到700瓦特,即使是在火星常见的沙尘天气里,它的功率也可以达到200到300瓦特,其转化的能量足以保障“洞察号”的正常运行。

由洛克希德·马丁公司制造的“洞察号”探测器,在设计上沿用了2008年登陆火星的“凤凰号”探测器,因此登陆过程相似。但“洞察号”与意在探测火星北极地区的“凤凰号”,以及之前其他所有火星探测器的目标都有所不同。它着陆与进行工作的埃律西昂平原由熔岩形成,看上去平坦无奇,远不及火星的峡谷、火山口等地区吸引科学家们的兴趣。之所以选择这个区域,是因为“洞察号”的目标并不在于表面,而是在于火星的内心。

人类只有通过倾听火星的地震波,才有可能了解火星的内部构造,并与地球的构造相比较,进而理解两颗行星的境遇为何如此不同。作为价值将近10亿美元的人类第一个火星地质实验室,“洞察号”携带了各种比前几个探测器更先进的科学仪器。其中一款主要由法国国家太空中心设计制造的西瓜大小的高精度地震仪(SEIS Instrument),其精度足以探测到一个原子大小的幅度的震动——这堪称人类制造出的最灵敏的地震仪,此前也正是因为在制造这款地震仪过程中的一次技术失误,让发射推迟了两年多的时间。在一切的工作准备就绪之后,“洞察号”会把这个地震仪放置在埃律西昂平原的地面上进行工作,再在上面放置一个半圆形的保护罩,使之不受火星大气活动的干扰。

德国航天中心为“洞察号”设计制造的“热传感物理特性箱”(HP3)则会史无前例地利用自身所携带的探头从火星地表向下钻探5米的深度,探测火星内部温度的变化,以此推断火星内部由岩浆和放射性物质所产生的热量,以及热量向外流失的速度。此外,“洞察号”还携带了一个“自传和内部结构实验室”(RISE),探测火星在其自转轴上的摆动,以此来判断火星内核的状态。

文章作者

苗千

发表文章326篇 获得13个推荐 粉丝3967人

喵

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里