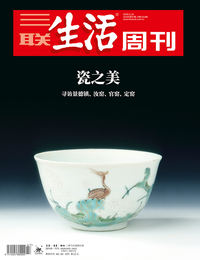

宋瓷之美:窑址上的风景

作者:艾江涛

2018-11-21·阅读时长21分钟

本文需付费阅读

文章共计10782个字,产生32条评论

如您已购买,请登录

稍稍熟悉中国陶瓷史的人,都会对唐朝“南青北白”的瓷器格局,还有宋代“五大名窑”的提法耳熟能详。只是,很多人并不清楚,所谓“汝官哥定钧”五大名窑的概念,实则是人们从收藏鉴赏角度逐步形成的一个晚近概念。据学者秦大树考证,尽管从宋代起,便开始将某一地区的瓷器产品称为“某窑”,明人的清赏类著述中更集中出现名窑的概念,可日后众所周知的五大名窑版本的确立,则要迟至20世纪后半叶。

今天的人们应该如何看待这些名窑,换句话说,宋瓷之美,是否集中体现于五大名窑?在秦大树看来,“无论从收藏市场,还是艺术趣味而言,五大名窑真正代表了宋代文人士大夫的审美趋向”。当然,宋瓷的丰富多彩不只于此,不论是代表庶民艺术的磁州窑,还是同样受士大夫阶层喜好、但由于产量巨大而未入当时收藏序列的青白瓷,同样名扬天下。

从青瓷一统天下,到“南青北白”,再到宋代的五彩斑斓,一部陶瓷史,何以在宋代才出现如此各具特色、丰富多彩的面目?一个明显而粗糙的答案可能是,宋代社会风气开放,城市经济带来的商品生产前所未有地繁荣,市场竞争带来的创新与各个窑口之间的相互学习,造就了制瓷业的高度发展。

此外,宋代制瓷业逐步发展起来的一套官民并举的瓷器贡御制度,显然也为那种精工细作、不计成本的高端瓷器生产提供了条件,五大名窑正是这样的代表。只是,考虑到钧窑、哥窑在烧造时代、窑址方面的争议,我们最终将此次探访的目标聚焦为定窑、汝窑、官窑。

不少人也许透过博物馆厚厚的玻璃,欣赏过它们莹润的釉色及独特的开片,但那些凝结着一个时代美学的器物,当年又是如何烧造出来的?或者说,今天的人们,还有可能走近、理解那个时代的气息吗?

定窑:新工艺中的名牌

前往河北曲阳县的路上,我在脑海里一遍遍想象着文献描述中的定窑窑址。资料中,位处太行山东麓余脉的定窑主窑区,是一片包含涧磁村,北镇村,东、西燕川村和野北村在内足有10平方公里的广阔地区。这里盛产上好的瓷土原料——灵山白坩,还有长石、石英、白云石等制釉原料,此外还有丰富的煤炭资源,自北往南的通天河就在窑区边上。总之,这里天然具备生产优质瓷器的一切条件。

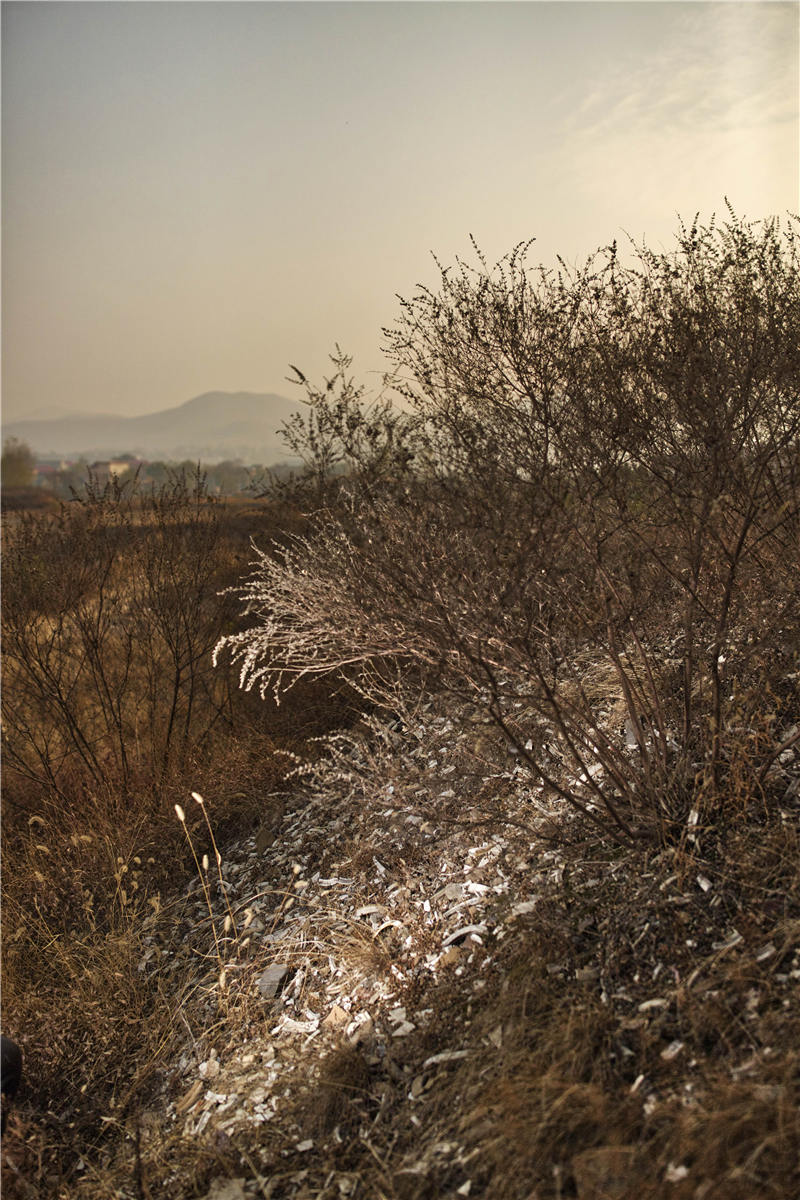

不过,与不少名窑差不多,历史的辉煌成为过眼云烟。如今的曲阳县以历史悠久的石雕闻名,沿途到处可见造型各异的佛像石雕。从曲阳县前往定窑的核心烧造区涧磁村,交通很快变得拥堵起来,司机告诉我,沿途的大车都是从山西过来的运煤车。地图上标识出的定窑遗址博物馆,是在1985~1987年考古挖掘的基础上2002年建成的保护性场馆。尽管一路导航,我们还是在北镇村与涧磁村的乡间岔道中迷了路。尽管还没找到博物馆,但我知道脚下这片土地就是赫赫有名的定窑窑区了。放眼望去,田野和村落交织在一起,地头上耸立着已收获过的玉米秆,偶尔看到上面隆起的土包,我后来才知道那正是定窑遗存至今的13个窑业堆积层所在。

五大名窑中,定窑窑址最先被确认。迄今共经历三次调查、三次正式考古挖掘。1934年,北平大学工学院教授叶麟趾,以历史上的定州范围作实地考察,首先在《古今中外陶瓷汇编》中报道了定窑遗址在曲阳县的剪子村(涧磁村)和仰泉村(燕川村)。1941年,日本人小山富士夫随侵华日军进入曲阳,曾在定窑获取了一些瓷片。共和国成立后在全国范围的窑址考察中,陈万里、冯先铭在这里采集到近2000个瓷片标本,并初步判断其烧造年代,从唐代经五代,到宋代达到极盛。

1960~1962年,定窑首次考古发掘,发现晚唐、五代、北宋三个文化层,将烧造时限进一步确定为晚唐到金元。1985~1987年,定窑第二次考古挖掘中,清理出不同历史时期的窑炉、作坊、碾槽等制瓷遗迹,还有大批器物。最近一次发掘从2009年9月持续到2010年1月,从揭示的地层信息看,从中晚唐到金末,定窑一直盛烧,到元代烧造规模仍很大,但产品质量已较宋金时期的精美定瓷相去甚远。

当文管所的管理员为我们打开博物馆大门,这里看起来更像一间低调隐秘的临时性保护场所。占据博物馆主体的是以五代、北宋、金代几座不同时期的窑炉,还有作坊、碾槽组成的烧造区,旁边的房间里则展示着不同时期的垫圈等装烧窑具的变化。在巨大的遗址坑边上的土层中,仍然能看到层层叠叠的碎瓷片。下午的日光斜射在角落里巨大的碾槽上,闭目想象,当年窑工们牵着耕牛在石槽上粉碎瓷土的景象,如在眼前。

管理员带我们到附近转了一圈。在这里,随便一块地里,只要低头寻找,总能发现散落其间的碎瓷片,白釉、酱釉、黑釉,不一而足。像山包一样鼓起来的窑业堆积层上,各种形制的匣钵、垫圈、瓷片更是到处都是,只是,它们都来自几百年前。时光在这里仿佛停滞了一样,除了曾经到处林立的窑炉埋入地下,定窑似乎并未熄灭。管理员边走边说:“我们这里经济落后,遗址才能保护得这么好。”

两天后,在河北省文物考古所,刚从河北崇礼金代太子城遗址发掘现场回来的研究员黄信,给我介绍了定窑发展的三个高峰:五代晚期,以生产薄俏的素面精细白瓷为主;北宋晚期,形成以印花、刻花等装饰风格为主的精细白瓷,同时出现紫定、黑定等名贵定瓷;金代晚期,则生产大量印花风格的精细白瓷。黄信也是2009年那次考古发掘的重要成员,三个历史高峰的判断依据,正在于出土的一批代表定窑各时期贡御情况的重要遗物:五代、宋初地层中的“官”字款器物,北宋地层中带“尚食局”“尚药局”“乔位”款、装饰龙纹的器物,金代地层中的“尚食局”“东宫”款盘等。宋、金时,宫中设立六尚局督办御用器物,“尚食局”“尚药局”正是其中负责宫廷膳食、药物的两个部门,“东宫”则是金代太子宫殿。这些器物的出土,说明从五代经宋到金,定窑都在为宫廷烧造瓷器,足见水平之高。

这些带款识的贡御器物,在定窑几个遗址区分布普遍,其中尤以涧磁岭地区产品质量最高,器物种类最丰富。只是,在同地层出土官用器物的地点,也同时出土胎釉粗劣、制造草率的民用瓷器。2009年定窑考古队领队秦大树据此推测,定窑作为北宋最早的贡窑之一,其官作制度似乎是有许多水平较高的窑户承造官用精品,同时还从事其他商品生产的体制。

自唐代邢窑创烧白瓷以来,所谓“南青北白”的制瓷格局基本确立。定窑遗址文物保管所所长杨敬好告诉我,邢窑与定窑同属太行山东麓,距定窑不过300多里地。胎釉原料相似,再加上制瓷工艺的传播,使创烧期的定窑,在造型、工艺、装饰等方面明显受到邢窑影响。不过到五代晚期,定窑的精细白瓷已超越邢窑。北宋中晚期,作为北方精细白瓷的代表,定窑已形成自己的独有风格。

如何看待定瓷的三个高峰,又如何描述北宋中晚期成熟的定瓷风格?在这一点上,黄信与秦大树的看法不同,他从工艺而非产量,认定北宋中晚期是定瓷三个高峰中的顶峰。

“五代晚期的定瓷,白中泛青。北宋中晚期的胎是所有定瓷中最好的,厚薄合适,釉色比较白,微微泛黄,有一种所谓的中和之美。金代定瓷的釉色则呈象牙白。胎釉之外,定瓷最精彩的部分在于刻花,即使是印花工艺,北宋也是那种疏朗的印花,与金代繁缛的风格截然不同。”

为了说明这一点,黄信专门对比了两件北宋和金代同样带有“尚食局”字款器物上面的龙纹:“北宋器物上的龙纹,画得比较潇洒,曲线很好,能够感觉到画的人心情很放松。你再看一下金代的龙纹,你能看出来刻龙的这个人想赶紧把它刻完,好烧出来卖钱,和现代人有点相似。”

由于熟悉,黄信仅凭听声音,就可区分出北宋和金代的定瓷瓷片。“每天在屋子里往出倒瓷片,如果你听见是砰砰的声音,就是北宋的瓷片;如果听见的是哗哗声,就是金代瓷片。区别在于,一个是西瓜熟了,一个没熟。”

成熟期定瓷的烧制,与煤的使用、定窑首创的支圈覆烧工艺、大窑炉的引入,都密不可分。用黄信的话说,“什么样的窑炉,烧什么样的瓷器”。

从北宋中期开始,定窑开始烧煤,由于煤的热量更大,在氧化气氛中,烧出的瓷器白中泛黄。与之相对,五代时期的定瓷,由于烧柴,则白中泛青。从烧柴到烧煤,对古代窑工来说需要烧制技术的全面革新。也正因此,从五代到北宋到金,可以在遗址上清晰地看到马蹄形的馒头窑体积逐渐变大,原因在于“没有前面那么长的通风道,温度达不到,便烧不出那么薄俏的白瓷”。

北宋中晚期,定窑首创的支圈覆烧工艺,用不同形状的碗形支圈和环形支圈承托器物的口部入窑烧制。新工艺的应用在解决器物变形问题之外,极大地提高了产量。有学者统计,覆烧工艺可使瓷器产量比匣钵单烧方法提高4倍左右。同时,由于器物口沿不施釉,覆烧法带来的芒口问题,则成为汝窑代定窑而兴的一个有趣的后话了。

庞大兴盛的民窑烧造区,使定窑不断涌现出新的工艺,在提高产量与竞争力的同时,也使定窑声名远播。上世纪在人们尚未以现代考古学充分研究古代窑址时,许多北方薄俏风格的白瓷,都被笼统地归入“定窑系”。在黄信看来,定窑和周围诸如井陉窑等几个窑口的关系,更多是互相影响。“只是比较而言,定窑瓷土好,高水平匠人多,生产水平高,是当时的名牌。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得17个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里