手工艺的景德镇时光

作者:葛维樱

2018-11-21·阅读时长25分钟

本文需付费阅读

文章共计12826个字,产生105条评论

如您已购买,请登录

在景德镇的制瓷业中,科技总是举着看不见的手。现在的景德镇,出现了3D打印实验室,还有来自全国全世界的材料市场。2008年“非物遗”第一次征集申报时,竟然在景德镇手工艺人中遭到了冷遇。“任何一个行当都找得到高手,这是一个完美的手工组成的大产业链。”当这个产业链,在百年里遇到新的科技,多元的合成材料,是否改变了陶瓷的属性?

宋应星所写的景德镇“七十二行”,到民国时期的8业36行,而最新的官方整理出版的工艺流程,代表不同工序的手艺人的135个项目。“不是某个人的手艺,而是千年来景德镇工匠们传下来的手艺。”景德镇非物遗中心的主任高斌告诉我。

不仅没有弱化,关键环节越做越精。手工艺人的生产与生存,在景德镇一直是高度市场化的。陶瓷从土壤生长出来的1000多年里,景德镇的生产环节一直没有中断。从工到艺,社会认知近年也在变化。高斌说,“美术”曾经在制瓷行业里包揽了大量高级别的人才,随着文化审美意识的提高,人们对于“工”的看重,又回到了瓷的本质。

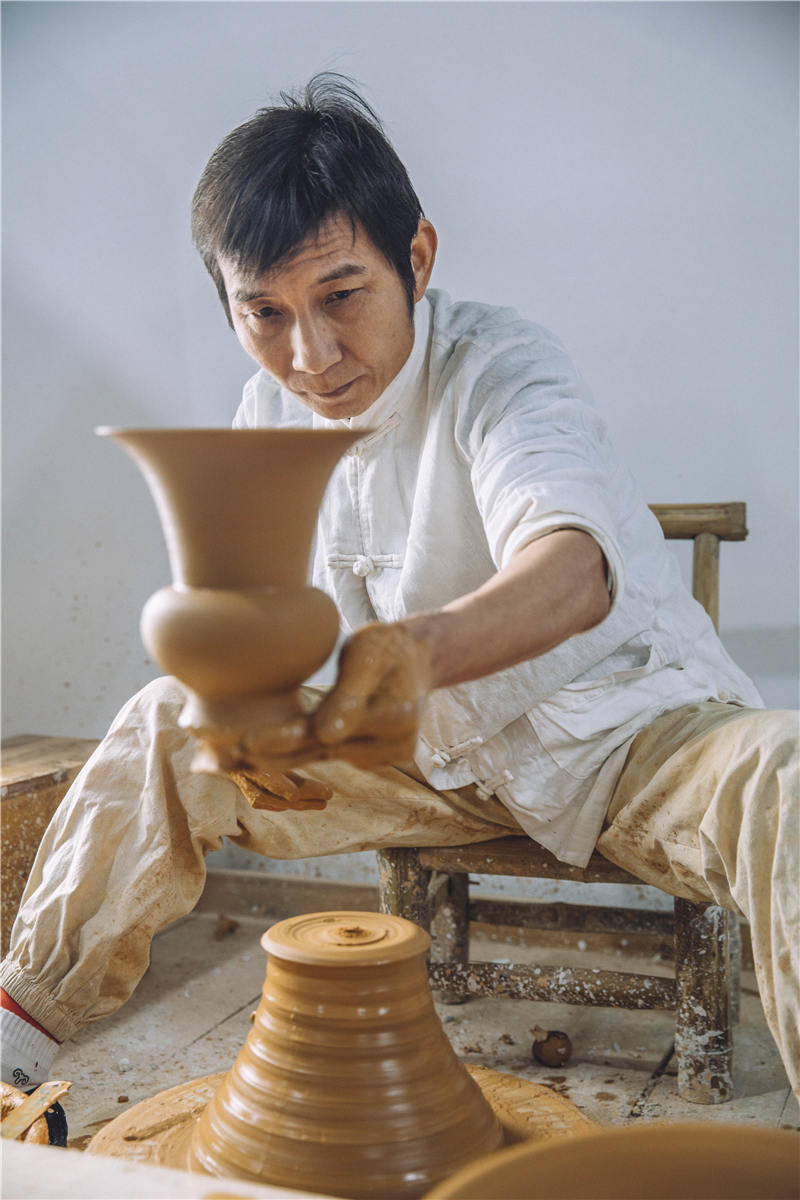

拉坯:胎骨的诞生

看冯绍兴拉坯,一坨红褐色的瓷土,随着他脚下踩踏的节奏和手里顺延的抚摸,从泥土的样子,越来越显出了身姿,到最后成型时他的手小心地最后一托而起,那泥巴小碗上的曲线,竟然好像在他手上兀自未停,直到一两秒过后,碗身才静止下来,和人的视觉合二为一。

“人对于材料,要运用本能的技巧。也就是人身上的206块骨头怎么动。”不久前他刚刚“PK”过日本来景德镇的陶艺大师。他虽然跟主席访问团出访过,也曾经公开在电视上教郎朗拉坯,但是内心里还是对“表演”有些不自在。“日本代表的致辞非常谦恭有礼,中国在唐宋是文化偶像,话锋一转,明清时期日本陶瓷就开始了辉煌。”

冯绍兴并没有想太深,“既然从专业理解的高度来,交流就交流”。他抽了支烟,换了身工作服,走进去。五分钟不到,他做出了宋元明清四个代表器物的坯。“敬业我尊重日本,但是这并不代表工艺手段你就厉害。”对方终究因为材料不同没能做出来,“作为景德镇人,我一直生长在一个很高标准的体系里。年轻的时候我越想做好越难达到,自尊心在景德镇的公论中早就已经锤炼起来了。”

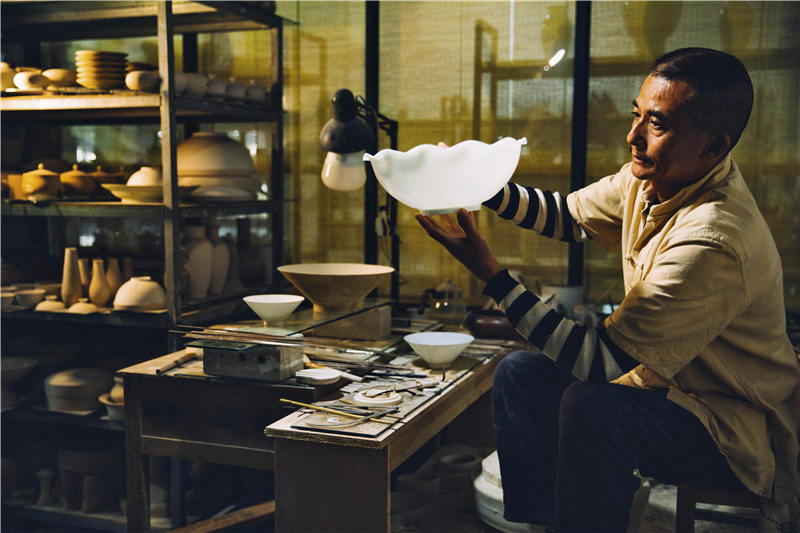

冯绍兴的手细嫩柔软,我从没握过这样的男性的手。“泥巴是软的,怎么去掌握泥巴,全在你的手上。”行内有个自古以来的说法,拉坯最需要童子功,要8岁开始拉坯。从小把手练成屈握的形状,一辈子都能和泥巴打交道。“手上有功夫,心里要干净。”

冯绍兴入厂那年15岁,如果按旧行规,已经达到了儿童学徒的上限。“我爷爷自己不教我,但找了最好的拉坯师傅。老师的起点,决定了我的起点。”他每个礼拜还偷偷回学校去听课,内心委屈。“虽然家里几代人都在做瓷,可是我那个年代已经恢复了基础教育,我学习成绩还可以,但爷爷很坚持。他觉得手艺可以陪我一辈子。景德镇人更笃信这个说法,家财万贯,不如一技傍身。”

三宝山边依然留存的用水车来制泥“不(念dun)子”,冯绍兴从炼泥开始就有自己的章法程序。配不、化浆、淘洗、过滤、稠化、陈腐、踩炼,得到一块块方砖一样白色的不子。陈腐时间是为了让泥巴里的有机物腐烂,产生腐殖酸,更容易塑形。到踩炼的时候也很有意思,好像踩出了一朵泥巴的大花朵,“菊花心莲花瓣”,要用脚从外往里,环形挤踩,“三道脚板两道铲”,这样的泥巴细密极了,才能用来制坯。如果是以前的坯房,要用房檐下收集的雨水来和泥。冯绍兴把厂搬到三宝的山下,正对着红黄缤纷的山丘,并且自己打了一口60米深的井。“现在我们喝水和造瓷都用这口井了。”

不仅是手,冯绍兴的眼睛瞳仁很深,好像自己带了一个可移动的屏障,一进入自己的世界就不再被干扰。胎骨由原材料和拉坯来决定。“线条,厚薄,匀称,张力,好的教育教出的是判断能力和分析能力。”

冯绍兴在建国瓷厂期间,厂里曾经接手任务,替故宫复制展览品。因此冯绍兴看瓷器,先看最根本的东西。“我先从胎骨上看,不同的时代,坯的松紧和旋路都不同,人用手工拉坯,底座的转速有多慢,泥旋转出怎样的线条,手指头的角度和力度也不同。有了胎骨,这才能出‘器型’。”他极为热爱古典各时期的器型,拉坯的时候琢磨的是几百年前,为什么人会做出这样的“黄金分割线”。

起初的六年冯绍兴按爷爷的吩咐,先学做人。“师傅喜欢你,给你机会。”冯绍兴深受师徒制精髓的恩惠,“不是现代人不聪明了,而是师傅和徒弟,彼此都失去了耐心,你要给师傅慢慢观察你的时间,别人看你做得很快,实际上你漏洞很多。”一个合格的拉坯师傅,“一板一眼,身上干净没有一点泥巴,动作轻巧,手脚灵活”。

“你得改变这个是体力活的想法,而是变成享受,手上有高度的敏感。”他成了厂里最被大家喜欢的孩子。“老师傅们8点上班,我7点到,扫地、收拾工具、烧水。每个人的杯子里沏上茶。老师傅往座位上一坐,那口茶正好香甜不烫口。”可是对他的手艺评价并不高。“很多同期甚至比我晚的,家里都有点拔苗助长的比较心态,都已经会做好几种器型了。我却一直在最基础的层面上,连一个鸡蛋都画不好。”“景德镇是个什么样的地方?高手如云,茶余饭后,徒弟们就是谈资。”冯绍兴一直觉得自己跟着最好的师傅,却没给师傅脸上增光。

他几乎是一瞬间成长了起来。“突然有几天我就开窍了。以前是用力,后来就会用心了。不仅基础做得漂亮,连从来没上手的器型也能做得又快又好。而且轻松、流畅,事半功倍,不用专门去掌握什么秘籍,一通百通。”

“明代的玉壶春瓶,瓶口不张,圆中带硬,而清代更匀称、丰满,口径也缩小了。”很长时间里,冯绍兴躲在师傅的名头之后,并不张扬。“有三年的时间我完全沉浸在热爱的手艺里,不觉得自己达到了什么成就。但是90年代以后,瓷厂进行体制改革,我开始去各企业给人拉坯,手艺一下子曝光了。”

1996年十大瓷厂全部倒闭,6万工人失业。冯绍兴却很轻松,“我把自己定义成专业人。我在厂里一天的工资只有50块,出来以后一天的工资是1000块”。大量私人作坊制瓷商展现出了市场竞争的激烈程度,“我的第一桶金就是这么挣的。当时景德镇也开始走灌浆、浇铸的规模化生产路线了,可是我的手艺却只有不断涨价”。

“手的动作是瓷器上的情感线索。从泥巴开始,手摸过去,你就懂了,蒙古人的瓶子,为什么把脖子拉长了,到了明代,器型又开始出现了敦厚感。手的动作,工艺里,包含人的美好希望。尤其是我们从小学到、看到的瓷器,大部分都是陈设瓷、艺术瓷,即使是生活用品,也并不是从实用角度出发的,而是不断锤炼出美的触觉。”

在机械化流水线进入景德镇的年代,“前些年日用瓷被廉价品冲击过,但是景德镇保留下来的不是一个人的手艺,而是无数个人、无数道工序”。冯绍兴很自信地说,这就好像日本电子表和瑞士表的对决,东西会说话。他也从不觉得手工艺有矛盾的地方。“机器和手工艺在陶瓷里是不同的层次。手工内部也有层次,并不是都好。”

“表面的落后和闭塞,给手工艺制瓷带来了天然的地理优势。”在景德镇听冯绍兴这样的行家说瓷,最常用的比喻词汇都带着温度。从骨架的匀称气度,到血肉的丰满优美,到皮肤的细洁如玉,这些瓷的特质,从人的手中,在泥土里生长出来,是千年来对于瓷器美的共识。

手艺的价值开始有了新的不断发展的载体。御窑厂1918年正式停产之后,景德镇的民间的“全手工业”体系,解放后十大瓷厂与工业化的结合,再到1996年完全进入市场经济时代。尽管景德镇的瓷产品在不断随着审美和市场变化,手艺却能独善其身,从不断更新换代的产品中脱离出来,展现出自身的价值。

文章作者

葛维樱

发表文章52篇 获得27个推荐 粉丝1022人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里