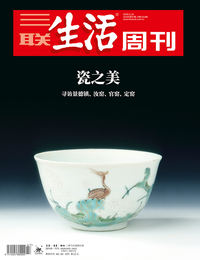

瓷之美

作者:贾冬婷

2018-11-21·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5868个字,产生155条评论

如您已购买,请登录

第一件全球性商品

我端详着手中的白瓷盘,盘子中央是一幅墨彩绘制的西洋画,四周装饰着一圈金色纹样,几乎让人马上断定这是一件异域之物。

其实,它出自明末清初时的景德镇。这幅画的原型是18世纪初轰动欧洲的一场婚礼——意大利佛罗伦萨的公主玛丽嫁给了法国国王亨利四世,当时的很多绘画和器物中都有这一场景。盘子的绘制,采用的也是当时欧洲素描流行的明暗层次渲染手法,宏大而精细。这种墨彩画到乾隆中期就消失了,据此可以判断这个盘子应该是雍正时期或乾隆早期的。摸起来,盘子的瓷质并不十分精细,上面还有几处凸起的黑点,这是受制于当时明炉低温烧制釉上彩的工艺,就连当时宫廷用的御窑瓷器,有时都难以避免。再细看,还可以看出那时的中国工匠临摹西洋图样时的迷惑:画面右侧拿着叉的海神波塞冬,眉眼竟然像是中国仙人,有种半中半西的滑稽感。

这个盘子是兴盛于明末清初的中国“外销瓷”的典型代表。当时西方的皇室和贵族专门在景德镇定制瓷器,然后通过“海上丝绸之路”漂洋过海运到欧洲,在后世进入博物馆或私人藏家手中。相同画面的盘子,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆中也收藏着一件。17、18世纪的这200年,是外销瓷的黄金时代,销往欧洲的瓷器在题材上除了人物,还有纹章、风景、动物、花卉等,一些是源自欧洲的式样、色彩和图案,还有一些则是欧洲人对中国的想象。

其实,源于中国的“陶瓷之路”不晚于唐朝时就开启了。1998年在印尼海域发现了一艘“黑石号”沉船,打捞出几万件瓷器,以长沙窑为主,经考证为9世纪上半叶制品,证明唐朝时已经有大量瓷器向外输出。不过,在明代初期之前,以销往东亚、东南亚、南亚、西亚、北非等地为主,甚至明永乐、宣德年间郑和七次下西洋,依然没有越过这一范围。

中国瓷器对世界的大规模影响,则是从明代中期开始的。这一时期,欧洲航海家成功开辟了新航线,大大延伸了“海上丝绸之路”。一个典型的标志是始于17世纪初的“克拉克瓷”。正如我们在景德镇的中国陶瓷博物馆中看到的几个瓷盘,克拉克瓷大多数都是以青花描绘,一个显著特征是,盘口一圈被小点线或葵花茎分隔为一个个独立区域,像是一扇又一扇窗户,叫作“开窗”,每扇“窗”里的风景都不同,山水、花鸟,甚至文字,仿佛要借这方寸之地极尽可能地炫技。这种装饰手法后来在内销瓷器上也大规模使用,就连清代官窑有时也烧制。“克拉克”是荷兰语中“葡萄牙战舰”的意思,1602年,一艘克拉克船在航行途中被荷兰人劫掠,船上超过10万件青花瓷被运到阿姆斯特丹拍卖,这使刚刚成立的荷兰东印度公司获得了500万盾纯利,这笔钱可以购买450幢房屋,大大超出了想象。从此,克拉克瓷便成为荷兰商船的主要商品,荷兰东印度公司也在接下来的一个世纪里成为瓷器贸易的最大客户,每年从中国运出的瓷器超过60万件。这股狂热很快传遍了欧洲,特别是在1684年解除海禁之后的康雍乾时期,这条瓷器之路更是兴盛。中国外销瓷从17世纪每年输出约20万件,发展到18世纪最多时每年约百万件,而且价格昂贵,被称为“白金”。

可以说,瓷器是人类贸易史上第一件真正意义上的“全球性商品”。作为瓷器之路的起点,中国的制瓷技术有悠久的历史,其独家奥秘延续千年,世人莫不趋之若鹜。而且,在东西方贸易史中,茶叶和丝绸虽然更大宗,但它们完成的都是“输出—接受”的单向旅程,若论跨文化的交流、渗透、影响、融合,则非瓷器莫属,也难怪要以“china”来命名这种器物了。另一方面,放在跨文化的视角去观察,更能清晰认识中国瓷器的内在价值,看清它的区域性、地方性和民族性。事实上也如大英博物馆馆长麦克格瑞格所说,“瓷器的历史是全球对话的历史,其对制造技术和日常生活、人文风尚等方面的重大影响是双向的”。从这个意义上,瓷器之路完成了东西方交融的一个“文化大循环”。

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得71个推荐 粉丝1346人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里