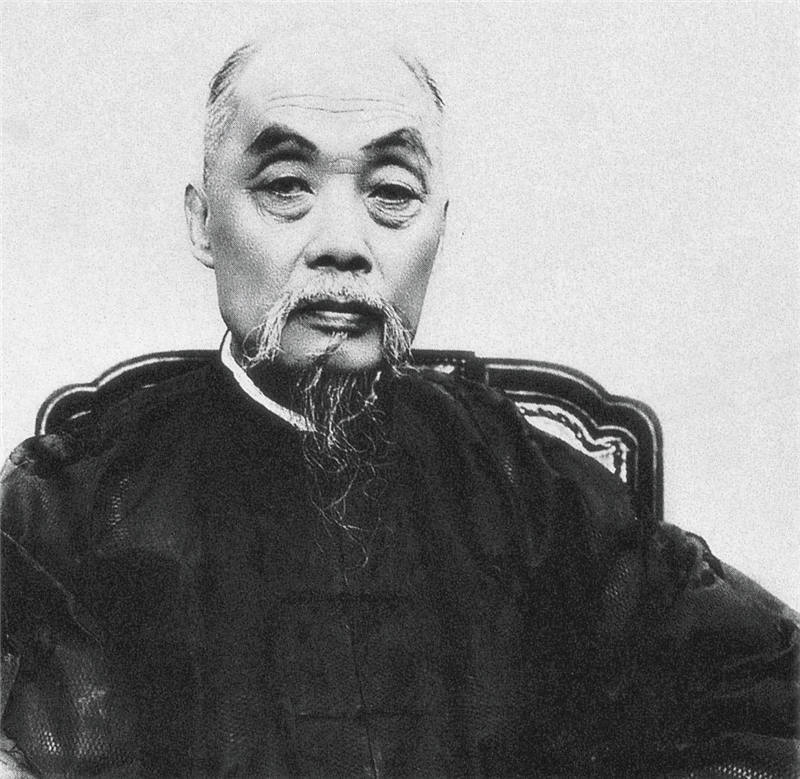

常旭:中国经济走进“一战”

作者:刘畅

2018-10-24·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5175个字,产生11条评论

如您已购买,请登录

三联生活周刊:在你看来,如果考察“一战”对中国经济的影响,应该从哪个时间点开始?原因是什么?

常旭:历史分期往往是一件十分困难的事儿,特别是考察历史上的经济问题。按照法国历史学家、年鉴学派代表人物费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)的说法,历史发展是在多元时间体系中进行的,他将历史分成短、中、长三种时段,它们分别受到快、中、慢三类变量的影响。必须将三种时段和三类变量结合起来,才能显示历史发展的本质和意义。对经济史的考察,应该更侧重中、长期和中、慢变量,注重经济发展的连续性。

具体到“一战”对中国经济影响,我们应该主要关注“一战”对当时中国对外贸易、产业资本(包括外国资本、官僚资本、民族资本)、社会经济整体等的发展趋势所产生的影响。

从产业资本发展趋势来看,可以看外国资本的例子。19世纪末20世纪初,资本主义由自由竞争转向垄断阶段,对中国的经济侵略已经不只是商品输出,而是日益重视资本输出,特别是中日《马关条约》签订后,外商攫取了在中国“合法”开矿设厂的权利,外国资本在华迅速扩张。据相关估计,1894年,各国在华的企业投资为1.19亿美元,而1914年为16.72亿美元(战争赔款未计入),分布在金融、贸易、运输、工矿、房地产、外国贷款等领域。

又如民族资本。甲午战争前,民族资本已经在近代工业和航运业中产生,但发展十分缓慢;甲午战争以后,随着晚清政府、北洋政府的振兴商务、鼓励实业的政策推行,以及民间“设厂自救”、抵货运动、收回利权等运动如火如荼,民族资本工矿业、轮船铁路业都有初步的发展。特别是工矿业,据估计,1895~1913年期间,民族资本工业发展速度达到年增长率15%,这个增长率甚至超过了“一战”期间及其后的1914~1921年,后者也就是我们所谓的民族资本发展的“黄金时代”。

因此,我们考察“一战”对中国经济的影响,最起码要追溯到甲午战后的1895年,将它置于1895年以来影响中国经济发展的国内、国际的中长期因素中进行考察。

三联生活周刊:“一战”前,中国对外贸易发展的情况是怎样的?

常旭:甲午战争前,中国近代半殖民地半封建性质的对外贸易模式已基本形成。当时,茶和丝是传统的大宗出口商品,但19世纪70年代以后,其出口价格就已脱离国内市场,而受到国际市场的控制。在具体交易上,茶和丝的价格是由上海洋行根据伦敦电报行情,或向伦敦进口商询价,扣除自己的利润和费用,在上海“开盘”,即开出洋行收购价。中国的茶栈、丝行则根据洋行开价,扣除自己的利润和费用,向产区报价。产区的各层级商人,又根据这个收购价,层层扣除自己的利润和费用,向农民收购。所以虽然交易发生在中国,但价格却完全依国际市场而定。

1895~1914年间,这一特征又有所发展。从商品量看,贸易额迅速增长,其中进口增长很快,而出口增长缓慢,贸易逆差逐年扩大。从商品结构看,基本是进口消费品和出口农业原料、农业加工品的模式。面纱和棉布是最重要的进口商品,而棉花是净出口。中外贸易的买办制度也开始发生变化,随着中国市场的进一步发展,以及新式金融、信用事业的发展,从事进出口贸易的华商日益增多,一些洋行开始裁撤买办,而采取高级职员制和经销制这两种方式。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得8个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里