徐国琦:“一战”与14万华工

作者:刘畅

2018-10-24·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8700个字,产生21条评论

如您已购买,请登录

香港大学历史系教授徐国琦关注“一战”的问题纯属偶然。上世纪90年代初,他刚到哈佛读书,需要参加历史系的讨论班,每个学生被指定做一本教材的引读人。一次莫名其妙的迟到,使一位英国学者写的《第一次世界大战的起源》成了他唯一的选择。被“逼上梁山”后,他猛啃这本书,最终不但向全班同学介绍此书,又写讨论报告,批判书中缺少中国和亚洲的声音。导师见他说得不错,鼓励他写中国与“一战”的关系的博士论文。自那时开始,他成为最早系统研究中国在“一战”中的角色,以及“一战”对中国影响的学者。

一入“一战”深似海。徐国琦在研究中发现,“一战”的研究是典型的国际史研究,他为此打破种种藩篱,从中国史与世界史的学科分野,到“北洋政府是卖国政府”的意识形态定势,乃至多国史料的语言迷障。20余年间,单就中国与“一战”的关系,便写下《中国与大战》《一战中的华工》《亚洲与大战》《文明的交融》《为文明出征》等五本专著。他发现,西方学者认为“一战”与中国关系不大,“一战”华工不过是苦力的观点完全不正确。

在徐国琦看来,中国在“一战”中的角色至关重要。因为中国参战,欧洲的内战才演变为真正的世界大战,东方文明加入到拯救、建设西方文明的进程中。华工在前线的援助,帮助协约国避免人力资源破产之虞,获得整体战的胜利。而对于中国而言,“没有一战,何来五四?”

他的想法逐渐被西方认可。他的14万华工数字说得到学术界普遍承认,自去年以来,英国的官员和主流媒体开始全部接受他的观点,觉得要对中国人表示迟来的感谢和道歉,欧洲很多地方在为华人立碑,修建博物馆。“一战”结束百年之际,他甚至收到一个英国剧团的邀请,请他为一场关于“一战”华工戏的节目单撰写序言,剧目的名字就叫《遗忘》。徐国琦感慨,“纪念隔了100年才到,终于还是来了”。

值此之时,徐国琦接受了本刊的专访,围绕“一战”华工,回到当时的情景,再次探寻“一战”与中国千丝万缕的关联。

三联生活周刊:在你的研究中,你将考察的视野拓展到政府、外交政策群体、民众等多个层次,当时为何各个阶层都会关心“一战”的问题?中国希望参战后获得哪些利益?

徐国琦:这要从我的研究视野说起。我研究的是“大一战”,即把中国与“一战”放在当时中西文明更新换代的时段。对于中国而言,这个时间的起点是1895年甲午海战的战败,终点是五四运动。甲午海战后,不论激进还是保守,所有中国精英都意识到,中国必须改革。因此,自1895年到1912年民国成立,中国做了两个洗心革面的改革,抛弃儒家文明,赶走皇帝,建立了当时世界上最为激进的共和制,成为亚洲当时第一个真正的共和国。那时奉行拿来主义,因此,民国后政府的精英也变为留学的知识分子,以及受过近代教育的资本家。

从袁世凯开始,内阁基本都是精英内阁,外交放任精英管理。他们要收复国权,要帮助中国成为国际社会中平等的一员。但鸦片战争以来的国际关系对中国不利,而“一战”爆发正好是旧的国际秩序崩溃、新秩序还未形成的时期。面对西方文明的内战,当时的中国人考虑,中国面临两个选择,不是被动卷进“一战”,就是主动参战。

实际上,“一战”的战火是烧到了中国的。因为德国在青岛的势力,“一战”开始后,日本人就要集结重兵打青岛。中国的精英们说可以主动出击,先拿下青岛,但被英国和日本反对,中国迫不得已宣布中立。之后还有1915年的“二十一条”,日本拿下青岛后,要把中国变成自己实际上的殖民地。

在这种情况下,中国的精英想到曲线救国,“以工代兵”。同时,当时的工人罢工罢市,平民百姓抵制日货,这些方式当时都影响到中国的外交政策。在梁启超他们看来,“一战”是一次“危机”。“危”在日本的侵略,但同时也是“机会”,他们想通过参与“一战”,从小的方面,收回德国的治外法权,废除庚子赔款,收复青岛,废除“二十一条”,乃至让西方列强把鸦片战争的签署的不平等条约和在华利益归还给中国;从大的方面,就此成为国际社会中平等的一员。

三联生活周刊:日本似乎是中国考虑参战的很重要因素。日本通过“一战”获得哪些利益?它如何阻挠中国参战,为何之后又会支持中国参战?

徐国琦:对日本而言,它既想报甲午战争后,德国干涉还辽的一箭之仇,但最关键的是要把德国赶出亚洲,让自己成为亚洲霸主。战争一爆发,日本立即向德国宣战。1914年拿下青岛后,日本在军事上直接卷入的“一战”也就此结束。占驻青岛是军事上的,1916年到1917年间,日本先后与西方列强签订秘密条约,约定战后和平会议上西方列强要同意日本留有山东的势力,也就是把山东的占领合法化。这就是中国代表团在巴黎和约上没有成功的原因。

1917年,日本同意中国参战是因为,那时它已经和西方列强达成秘密协议;同时,中国那时已经分裂,中国的参战可以加速分裂。那一年美国参战后,向全世界的中立国呼吁参战,日本这时趁机做了好人,但它基本上没有牺牲任何利益,它在那时候已经知道,中国在战后和平会议上所要取得的成功可能性不大。

三联生活周刊:中国为何会选择以“以工代兵”的模式?

徐国琦:1914年袁世凯曾主动提出参战,但遭到英国拒绝,后来西方列强有意让中国参战,又遭到日本的拒绝。那时,英法等国鼓励中国参战,更多体现在经济和外交上。因为中国不参战,德国在中国还可以合法从事外交、经济各种活动,他们希望中国能把德国在中国的势力赶走。在他们看来,如果堂堂东方文明与英法站在一起,可以在舆论和道义方面吹嘘一番。

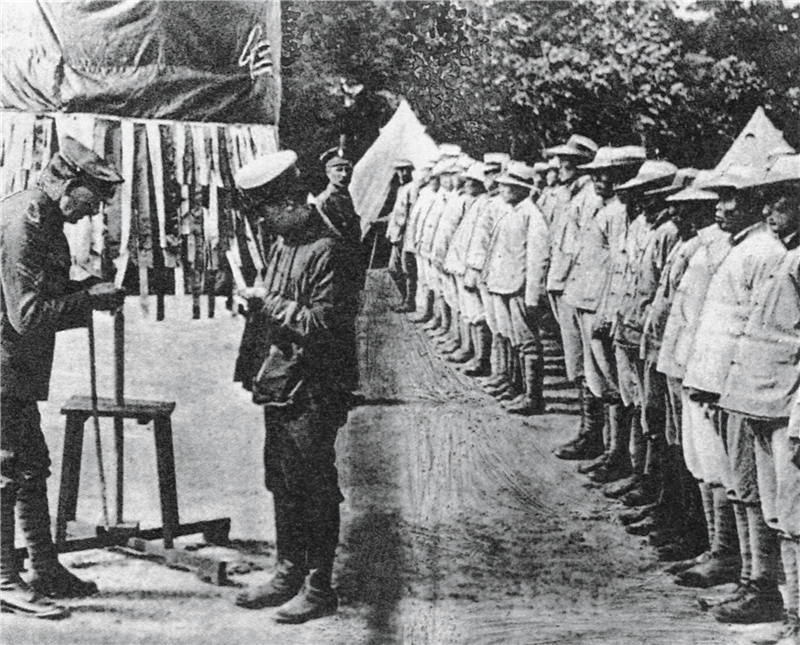

但在中国看来,直接参战的目标在当时显得遥遥无期,但是中国当时的精英们考虑到,中国的命运跟战后的国际关系息息相关,必须以某种方式把中国的命运跟西方正在建设中的国际秩序连在一起,便想到“以工代兵”。因为派遣华工之初,中国仍是中立国,以政府之名向协约国派遣华工,无法向德国交代。所以在名义上,中、法、英三国政府对外宣称“以工代兵”是私人行为,但实际上,我梳理外交文件后发现,这完全是政府的行为。

纵观整个“一战”,虽然印度向欧洲战场派出了将近100万人,但因为它是殖民地,而中国名义上还是一个中立国。其他的中立国中,曾做过一段中立国的意大利也派出过工人,但那完全是为挣钱的个人行为。世界上只有中国,将派遣华工与国家利益紧紧地绑在一起。除了获得西方的认同,北洋政府和当时的精英也将派遣华工作为改造中国文明的一个方法,就是把中国人送到西方文明里面去学习工作。吴稚晖有一句名言,大意是“如果每一个中国人回国之后,哪怕改造一个厕所,那对中国也是进步”。

其实,中国在1917年正式宣战时是愿意派兵的,段祺瑞说可以派100万。但那时只有法国支持中国出兵,连美国都不敢支持。因为中国当时没有钱,派兵一方面要给中国人财政支持,还要提供军舰把中国部队运到欧洲,但当时英国没有那么多船。

三联生活周刊:列强对中国派遣华工的态度如何?

徐国琦:英法等国起初没有意识到战争的严重性。当时欧洲有所谓“理想主义”的青年一代,他们把战争当作成人礼。战争刚爆发时,他们很激动,以为是到战场上长长见识,感恩节时就可以回家了。但是他们没有想到这是不惜一切代价、你死我活的内战。1914年时,英法等国还觉得根本不需要中国支援。到了1915年,法国就因为伤亡过于惨重,首先受不住了。而且,他们那时已经意识到,这场战争是整体战,要调动所有可以调动的资源,法国从那时开始向中国求援,开始招聘华工。

中国“以工代兵”的想法最先向英国人提出,但英国当时觉得不需要。他们认为,堂堂大英帝国怎么可能向中国求助?而且,如果向中国求助,它还有什么资格统治印度等遍布全球的殖民地?但到1916年,英国人也坐不住了。 “二战”时成为英国首相的丘吉尔在一次英国议会中发表演说,说大英帝国到了生死关头,要调动所有的力量,包括向中国人求援。所以,1916年夏英国人也同意在中国招募华工。

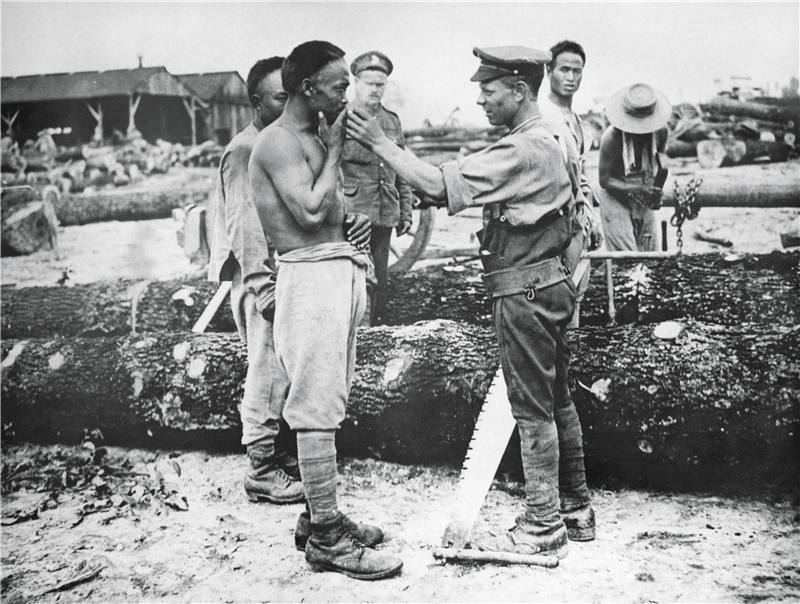

决定招募华工后,中国坚持华工法律上与西方人是平等的,关于他们的待遇在协议里写得明明白白。我曾在资料里看到,华工在法国跟美国大兵打架时,法国政府一个劲儿地要美国人向中国人道歉,因为他们不能歧视华工。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得31个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里