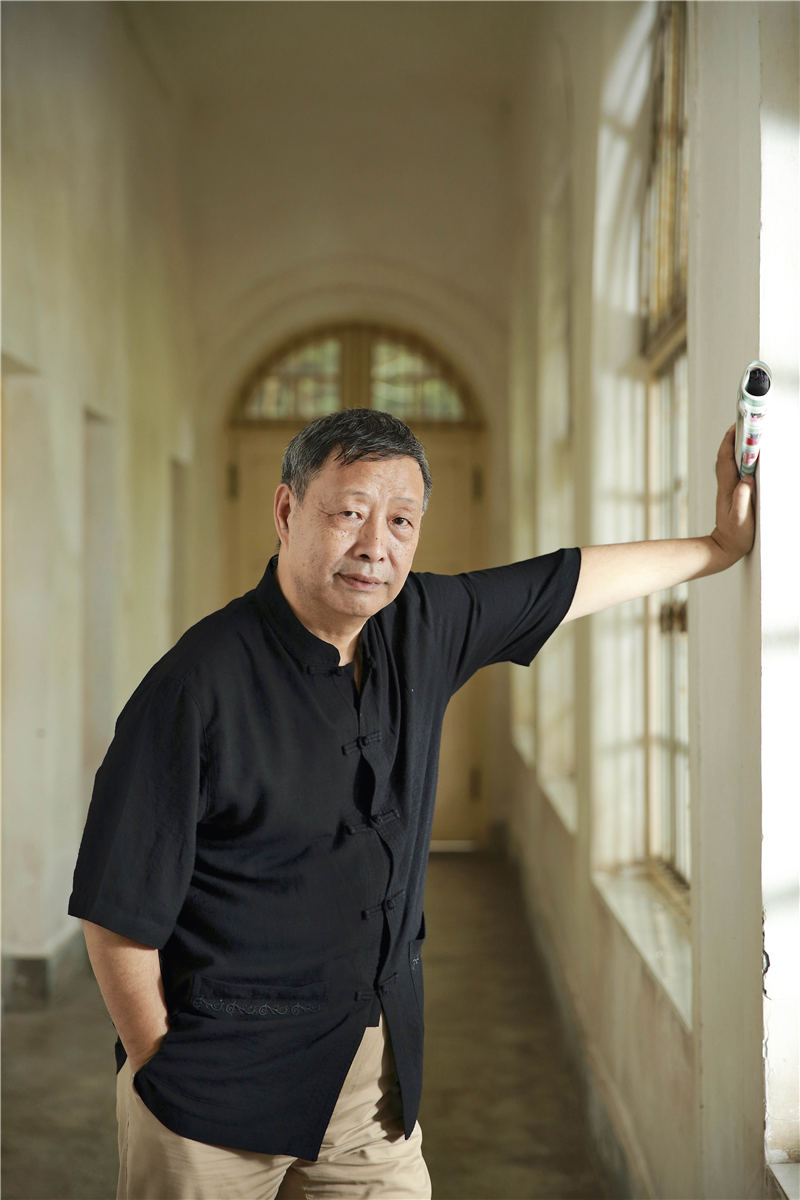

韩少功:放下写作的那些年

作者:孙若茜

2018-09-29·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4706个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

口述/韩少功 采访、整理/孙若茜

我1988年初去了海南,结束专业作家的身份。那以后,有相当一段时间我很少写作,但有关经历对后来的写作可能不无影响。

当时交通十分紧张。我选择大年初一动身,是火车上乘客最少的日子。全家三口带上了行李和来自海南的商调函。原单位曾挽留我,一位省委宣传部副部长后来专程追过海峡。我让他看我家的行李,说我家房子转让了,家具也卖了,还回得去吗?他看到这种情况,只好叹了口气,放我一马。

海南当时处于建省前夕,即将成为中国最大的市场经济先行区。这让我们这些满脑子市场经济的人兴奋不已。当时的拟任省长还公开宣布,全面放开民营出版,给人更多的想象。我就是冲着这种想象去的。

不过,市场经济这东西是有牙齿的,可以六亲不认的,远不是大都市那些知识沙龙里的高谈阔论,不是我们这种小文青的诗和远方。一到海南,我就发现那里的“单位”已变味,与内地很不一样,既不管住房,也不发煤气罐,让你办刊物什么的,就一个光溜溜的执照,一分钱也没有,连工资都得靠你们去“自我滚动”。几乎不到一个月,我就发现自家的全部积蓄,5000元存款,哗啦啦消失了一大半。用自己的积蓄给自己发工资,摸摸脑袋,定了个每月两百,感觉也很怪。

起步时,我们只能给发行商打工。根据谈下来的合同,我们每编一期杂志,只得到2万元,开支稿费、工资、房租后就所剩无几。因为人家有资本,有市场经验和营销网络,我们就只能接受这种傍大款的身份。到后来,大款也傍不成了,因为人家要干预编辑,就像后来某些投资商干预拍电影一样,直接要你下哪个角色,加哪个角色,张艺谋也顶不住。我们不干,但谈来谈去,总是谈不拢,我和同事只好收拾满桌的稿件,塞进挎包,扬长而去。那天我们携带一包稿子茫然地走在大街上,吃几碗汤面充饥,还真不知道自己该如何活下去,是否得灰溜溜地滚回老单位乞求收留。

这大概就是全国最早的一批“文化产业”试水。既不能走“拳头加枕头”的低俗路线,又要破除旧式“大锅饭”和“铁饭碗”。没有市场在等你。市场差不多只是有待创造的未知。为了活下去,我们这些书生只能放下架子,向商人学习,向工人、农民、官员等一切行动者学习。为了自办发行,我们派人去书商那里跟班瞟学,甚至到火车站货场,找到那些待运的书刊货包,一五一十地抄录人家的收货地址,好建立自己的客户关系。编辑们还曾被派到街上,一人守一个书摊,掐着手表计数,看哪些书刊卖得快,看顾客的目光停留在什么地方最多,看一本杂志在众多书刊密集排列时“能见区块”在哪里……这些细节都透出了市场的心跳和呼吸。正是通过这种学习,我们后来才逐步脱困,一本严肃的综合类文化杂志,终于扛住了“拳头加枕头”的潮流,最好时能发行120万册。这个数字说给外国同行听,总要吓得他们两眼圆瞪。受制于当时落后的印刷技术,我们每期杂志甚至要找三个大印刷厂同时开印,才能满足市场需要。那时钞票最大面额是10元,当有些客户用蛇皮袋提着现钞来订货,杂志社所有人都得停下手头工作,一起来数钞票。

一位出纳员去海口市某区税务分局交税,回头高兴地给我打电话,说税务局说从未听过这种税,账上没这个科目,要她把钱拿回来。我在电话里一时同她说不清楚,就说你理解要执行,不理解也要执行,哭着喊着也要把税交进去再说。那一次我们交了20多万元。

我们办的一张周报,也成了赢利大户。一个函授学院,本来也是想赢利的,最后被活活地做成了公益事业。学院按30%的大比例奖励优秀学员,几乎是只要认真做了作业的,就获得奖学金1000元,登上《中国青年报》的表扬公告——而他们交的学费只有两百。

有些压力和摩擦则来自政府部门那一头。还有一次,在另一个城市,某税务局要我们的周报交税七八万,把我们的财务人员也唬住了。我几乎一夜没睡,一条条仔细研究税法,最后据理力争,硬是把重复交的税给抠了回来。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得11个推荐 粉丝708人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里