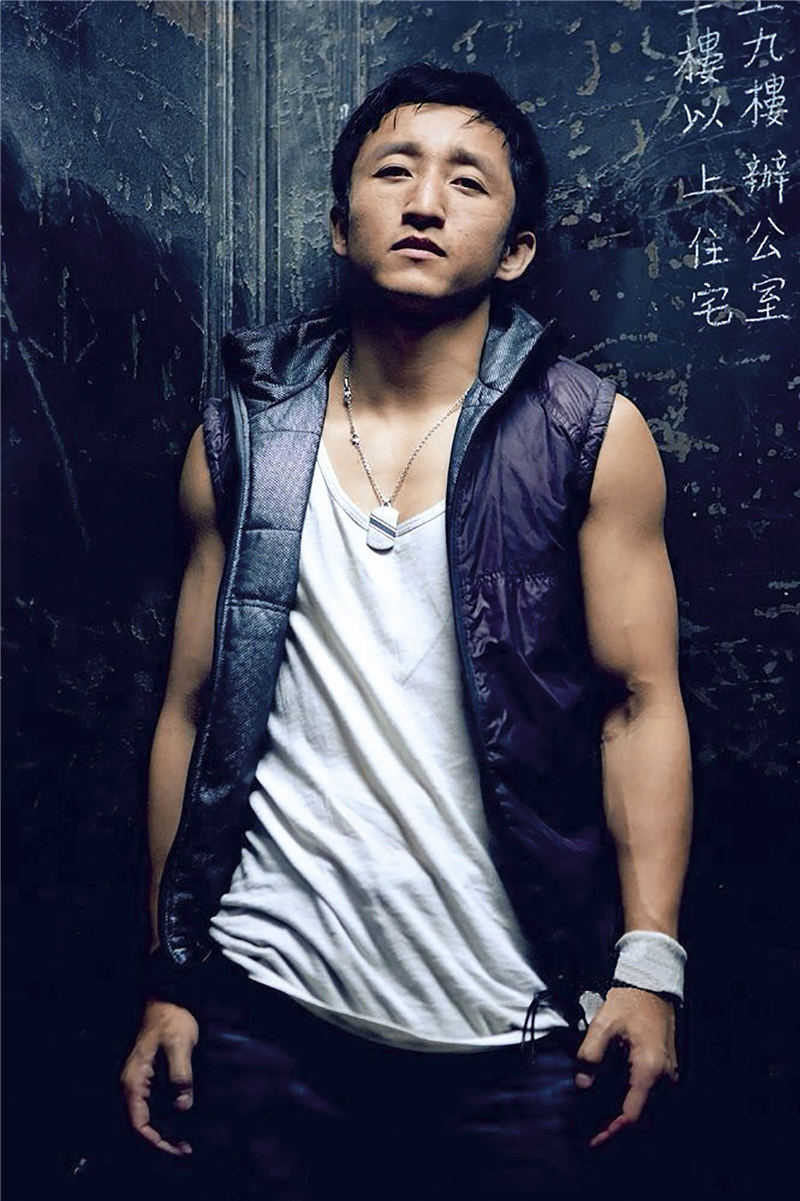

邹市明:拳拳相扣

作者:刘畅

2018-09-29·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4175个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

口述/邹市明 采访、整理/刘畅

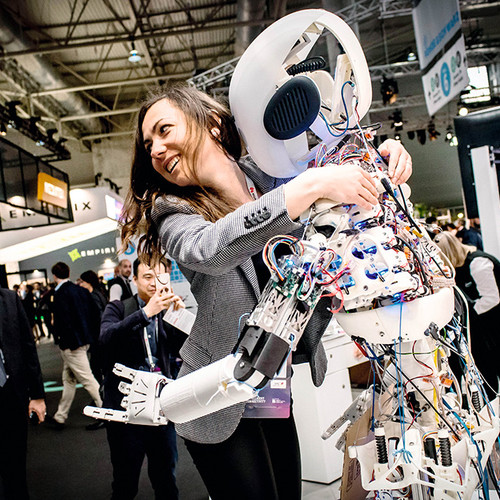

2014年4月6日,在澳门的威尼斯赌场,我平生第一次踏上职业拳击的赛场,我还记得对手是墨西哥的选手巴伦苏埃拉。相比奥运会的竞技场,职业拳击的赛场更像一个秀场,仿佛就是专为我搭建的舞台。我压轴登场,场馆里叫我名字时,我有些发蒙。像以往一样,我在比赛前拍拍自己的脸,给自己鼓鼓劲儿,却忘了职业拳击赛的拳套比奥运会的薄,差点儿把自己拍晕了。现在想想都觉得有趣,那时自己已经33岁,拿过两届奥运会冠军,竟还如此紧张。毕竟,那是我儿时的梦想。

我仿佛冥冥中就要与中国拳击为伍。1979年,拳王阿里来访华时,邓小平就说,拳击将是中美之间交流的一个桥梁。1980年,我们恢复了曾经一度被禁止的拳击,第二年我就出生了。我成长在贵州厂区中的一个知识分子家庭,但我不喜欢普通学校里的条条框框,上完初一,就进了遵义西郊深山的武校,之后又考到省体校。起初我练的是武术,可相比武术每日站桩,我看到拳击的队员辗转腾挪,那才是我想要的自由,从此我就下定决心,投入拳击的世界。

四肢长而壮是拳击手必备的先天条件,但我身材弱小,手臂又相对短,就要反复移动,进入有效的攻击范围,这就需要加倍的体能和脚步耐力,对方跳一次,我要反复多次跳。这决定了我后来的防守反击式打法:靠快速步伐移动和躲闪,避开对方攻击,一旦被对方击中,立刻还击,一旦击中对方,则立即跳开,不与对方纠缠。

这种海盗般的打法,在我17岁时遇到的恩师张传良的创制和训练下日臻成熟,帮我一步步从全运会,打到世锦赛,乃至夺得奥运会冠军。美联社曾称我为“中国最伟大的业余拳手”,但我不喜欢“业余”二字,一位真正的拳手,如果没有打过职业比赛,没有站上过美国麦迪逊花园广场的拳台,职业生涯就不完整。

奥运会与职业赛的体制是竞争关系,打了职业赛就不能参加奥运会,所以国外都是小孩在五六岁时接触拳击,七八岁就开始训练,20岁时已经打完奥运会进入职业赛。2008年夺冠时,我已经27岁。我那时就想走向职业赛场,我把头盔从我的床头拿走,挂上一只比业余拳击拳套更薄的职业拳套。可国家希望不能仅仅在家门口夺冠,将我挽留了4年,我得知消息后醉了两天,但最终也很庆幸仍能在2012年的伦敦奥运会上卫冕,得到中国代表团的第38金。

夺冠后,我揣着金牌在人前笑容满面,回家就陷入迷茫,我该继续往哪里走?继续走奥运的路?再过4年岁数大了,不知还能否坚持。要不干脆就此退役,到地方担任个职务?还是追逐自己的梦想?但我去找谁呢?我老婆见平时活泼的我,在家中每日沉默,了解我的心意。她问我想去吗,我说“想”。又问我决定了吗,我说“定了”。她说“好”,便帮我和美方联系、接洽,找到经纪公司和教练。2013年,我赌上之前的一切荣誉,和她两个人提着箱子,只身来到洛杉矶。

我的儿子轩轩那时只有1岁半,但美国人生地不熟,我们只好把他留在国内,由我父母照看。我和妻子在好莱坞星光大道旁租了只有一个卧室的家庭公寓,之后学英文、找房子、消化训练,全靠自己,甚至看到按摩师一个月3000美元,我就叫老婆给揉揉算了。

比适应生活更艰巨的是,我要重新适应拳击比赛。职业比赛只需开赛前3个月准备,比赛完就可以休息,而奥运会的节奏则是天天都有训练,一刻不停,常年备战奥运,我的竞技状态还算不错。但奥运比赛和职业拳击的差别,就像九球与斯诺克,对拳手的要求完全不同。奥运比赛是打点为主,为的是淘汰对手,即使打得好,输了也与金牌无缘。卸下头盔的职业拳击却不一样,观众肯买票,看的就是一方击倒另一方,每场都要全力以赴。所以在职业拳击面前,我就是菜鸟,几乎所有打法都要调整。但我毕竟已经拿过两块奥运金牌,又是个“高级”菜鸟。教练总会觉得,很多东西是我理所应当知道的。

改变谈何容易?重新调整十几年形成的习惯,增强对抗和进攻,那个阶段非常痛苦。一般业余选手转型职业选手,拿到金腰带需要三四年,但那时我已经32岁,只剩下两年时间,就得加倍训练。那段时间,我基本每天早上8点起床,简单吃完早餐,就出门进行两个小时的训练。打手靶、跳绳、陪练、对着镜子空击,日复一日。虽然一周14个小时的训练不算多,但极其紧凑。每到比赛前夕,一天练体能,一天练技术。

每隔一天,体能师就带着我在好莱坞山跑上10公里来回,把我的跳绳从3磅,增加到4.5磅。而为了改变发力方式,我每天要在教练的俱乐部里练习之前从未见过的弹力球。我在家里也安了一个,每天训练完就在家里琢磨,有时候夜里睡着了,一想起来,也会爬起来对着镜子空击。空击的时候都对,但第二天到了训练馆,和陪练打就又不对了。那时候我会暗自骂自己笨,心里的苦只能冷暖自知。

准备了不到两个月,第一场比赛就开始了。虽然训练时尝试了不少偏进攻的打法,但就像是扳左撇子拿筷子,几天之内肯定扳不过来,何况是在情急之下,当时啪啪打了两拳,我就不知不觉进入了奥运比赛的套路。虽然比赛赢了,但外界也有争议,觉得应该打法要有区别。我也在慢慢适应,打了两三次比赛后,我再回到美国拳馆,终于让所有人感叹:“这场打得真漂亮!”

但在走到巅峰之前,上天还给我安排了一场淬炼。2015年3月7日在澳门威尼斯赌场,我的第七场职业比赛,遭到10年首败,对手是之前奥运会的老对头——泰国拳击手阿泰·伦龙。那场比赛如果获胜,我就将获得自己职业生涯的首条金腰带,享有拳击界至高的荣誉。其实在比赛前,我的身体就出了状况,最终胜负在毫厘之间,我以111比117的点数输掉了比赛。败北以后,我感到从精神到肉体的疲惫,猛然发现,我此前的练拳生涯,我浑身上下,神经紧绷只为赢,固执地以为只有赢才能给我幸福。却没想到,其实赢给我名利,但更多的是带来压力。

为了体验拳台输赢之外的生活,我参加电视真人秀节目、公益行动,增加曝光率的同时,也学着与家人相处。远离了拳台8个月,我领悟到没有人不想赢,但“试图”与“务必”之间,有天壤之别。我的庆幸之处也在于,只是想赢,却不再逼迫自己必须赢。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得1个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里