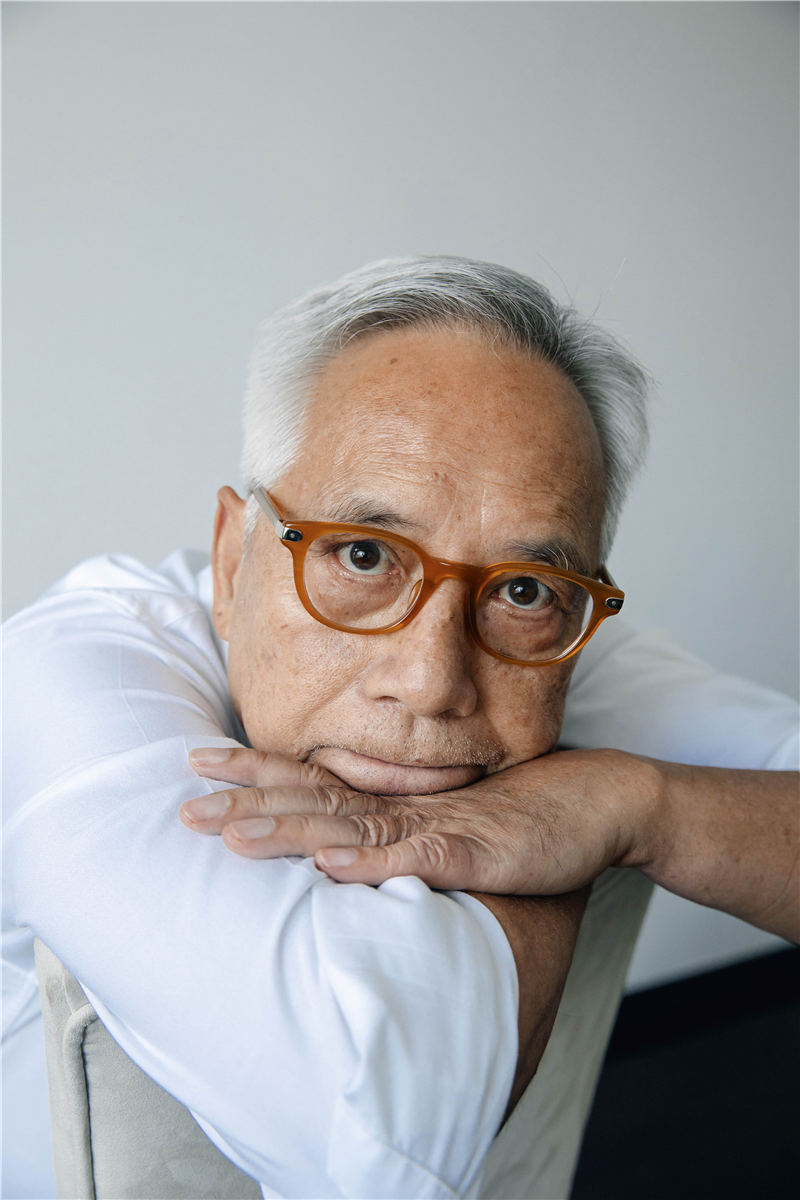

刘香成:我见证了80年代初中国人肢体语言的变化

作者:贾冬婷

2018-09-29·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4656个字,产生8条评论

如您已购买,请登录

口述/刘香成 采访、整理/贾冬婷

1976年的秋天,通过香港到罗湖的那段木桥路,我重新踏上了内地的土地,开始了摄影记者的职业道路,也见证了那一个时代的流逝。

在我的脑海中,内地一直离我很近。我1951年出生在香港,4岁时被父母送回福州,因为他们觉得内地的教育更好。那所小学在福州军区的旁边,班里同学都是部队子弟,而我母亲出身于福州一个大家族,被划定为“官僚阶级和平地主”,我不幸地成为“黑五类”。当时全班人人都戴红领巾,就不给我戴红领巾,“全红一点黑”。小孩子都希望和大家一模一样,于是我就拼命地去除“四害”,去打苍蝇,去捡石头铺铁路,特别积极,但是我的“政治表现”一栏从来都是3分。结果我1960 年要回香港的时候,全校办了一个典礼,校长给我戴红领巾,欢送我回香港。我那天回到家挺兴奋的,但隐隐约约也有一丝困惑,这是我最早的一堂政治课。我后来对内地的好奇心是很明显的,或许就是童年在福州的这段经历,让我有了特别的眷恋也好,挫伤也好,种种复杂的情感一直将我拉了回去。

我从香港高中毕业后,去了纽约学国际关系,经常去图书馆阅读一切能找到的有关中国的东西。但在尼克松来华之前,中国的大门是关闭的,信息很有限。在大学的最后一年,我选修了摄影课。一方面,它关乎创造,关于视觉;另一方面,我有一种成为记者的冲动,想要追随我父亲的道路,他曾在《大公报》任职。我摄影的启蒙老师是《生活》(Life)杂志著名摄影师基恩·米利(Gjon Mili),他将我带进《生活》去做他的助手。《生活》聚集了当时美国最好的一批纪实摄影师,包括布列松1949年去中国,60年代、70年代马克·吕布又去,都是被《生活》派遣的。但和这些摄影师天天相处在一起,他们却从来不跟我谈相机、光圈、快门这些,我的老师基恩·米利也是如此。他将很多他喜欢的作品剪报贴在墙上,每天下班之前,他会切一块苹果,再倒一杯小小的威士忌,给我一份儿,然后就对着墙面开始聊,怎么用肢体语言来表述一个故事或一个情节。比摄影技巧更重要的是,基恩教会我怎么去阐释人类的体验,并将其富含生气地反映到二维影像上去。他让我坚信,一个人必须深刻关怀他的拍摄对象。

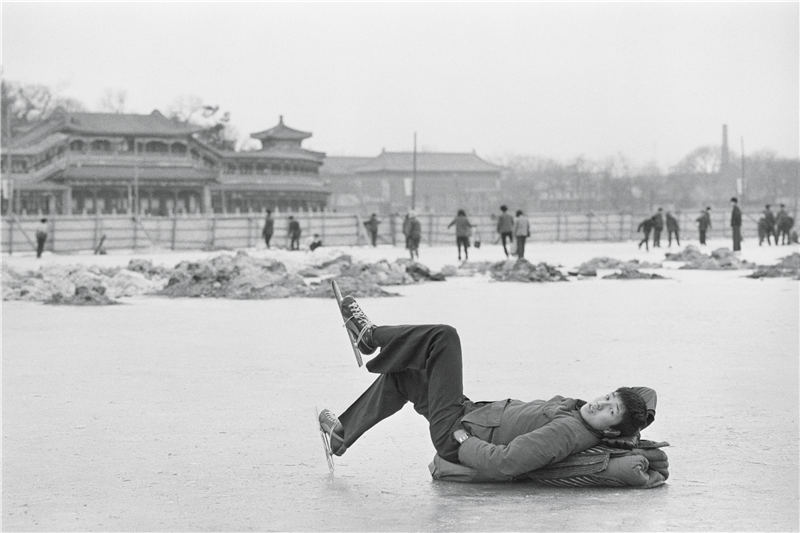

在“文革”的时候,我几次去广州探亲,当时人与人关系的肢体语言给我留下很深的印象。比如说去理发馆,理发师傅先叫我站起来,跟着他读毛语录,念完才给我剪头发。去饭店,整个广州只有两三家饭店,人们都要排很长的队,轮到你了,服务员把筷子“啪”地一下扔到你桌上,一堆人站在旁边等你吃完。

1976年,我在巴黎毕业实习结束,去拍摄葡萄牙的葡共竞选、西班牙的社会党候选人。之后在巴黎,计划拍摄法国的新总理雷蒙·巴尔(Ragmond Barre),但那天早上从酒店出来,就看到当地所有的报纸头版都是毛泽东的整幅照片,毛泽东去世了。我就给纽约打电话,说我要去中国。很幸运,《时代》(Time)杂志给了我一份拍摄毛泽东葬礼的委任状,这是当时美国新闻界最热的职位。

当时北京去不了,我滞留在广州,开始在珠江两岸拍摄沉浸在哀悼中的市民。在这个过程中,我突然有一种很深的感觉,这些人虽然都戴着黑纱,但是我看到他们脸上的表情,看到他们的肩膀,看到他们的步伐,和过去对任何事情都充满警惕的感觉是完全不同的。他们的肩膀不是僵硬的,脚步不是匆匆忙忙的,脸上的表情也不算很伤心,而有一种不寻常的平静。这些肢体语言的变化,再加上之前尼克松、基辛格已经访华了,我就觉得可能一个新的时代即将到来。我意识到,毛泽东的去世,是占全人类四分之一的10亿中国人预料之中的震惊,他们花了远超过自己想象的时间从震惊中恢复过来,他们需要重新思考没有毛的未来。可以说,这个判断影响了我的一生。

我在恰当的时间被放到了恰当的地方:1979年1月1日中美外交关系正常化,我在1978年成为《时代》在中国的第一位常驻北京的外籍摄影记者,不久后又加入了美联社。后来外交部新闻司的官员告诉我,他们调查了1979~1981年外国媒体的活动,发现西方发表的有关中国的照片65%是由我拍摄的。事实上,在1978到1980年间,我是北京唯一一个外籍新闻摄影师。从1978年驻北京到1983年离开这5年间,我开始有意识地去拍摄“毛以后的中国”,拍摄一个新时代的到来。

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得4个推荐 粉丝1345人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里