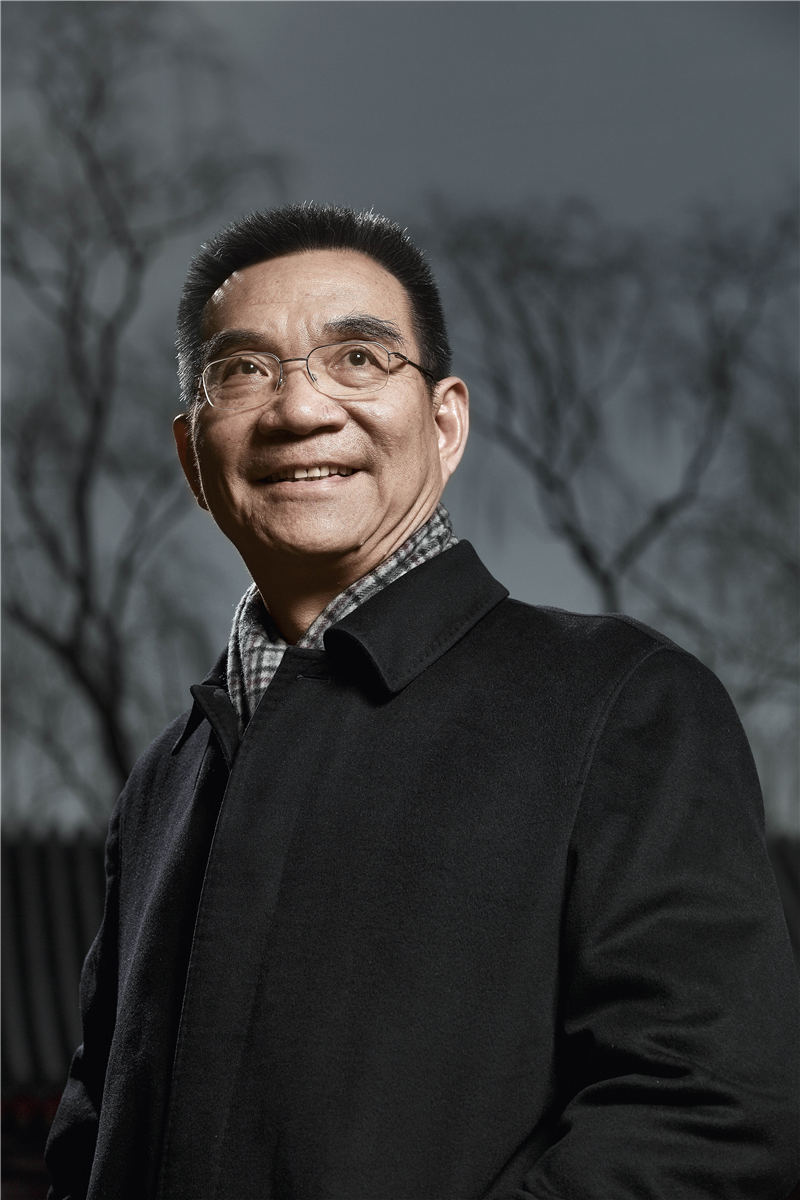

林毅夫:带着“真经”走向世界

作者:刘周岩

2018-09-29·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4615个字,产生12条评论

如您已购买,请登录

口述/林毅夫 采访、整理/刘周岩

改革开放40年了,经济发展上的成绩是全国上下共同推动改革开放的结果,但经济学家提出经济理论、给出政策建议,我想也有一份贡献,并且应当在未来发挥更大的作用。

我是1987年从美国回来的,先是在国务院农村发展研究中心,后来长期在北京大学工作。我是改革开放之后第一位学成归国的留美经济学博士,也是第一位归国的社会科学博士。就像《西游记》中去西天取经的唐僧,我过去总相信西方发达国家所以发达,必然拥有一部真经,只要学会,带回国应用,就可以帮助祖国实现现代化,走向繁荣昌盛。更何况,我是在被称作现代经济学殿堂的芝加哥大学,向包括几位诺贝尔经济学奖获得者在内的大师们学习经济学。4年寒窗拿到博士学位,又在耶鲁大学做了一年博士后研究,谢绝了几所大学和世界银行的邀请,我满怀信心回到改革开放事业正如火如荼的祖国,准备奉献所学。

可接下来的1988年,就遇到两件事,让我对在国外学到的那一套逻辑严谨、看似完美的现代经济学理论体系在中国的应用产生了疑惑。

1988年,经过10年的改革开放,中国首次遭遇到了两位数水平的通货膨胀,18.5%。一般的宏观经济学理论,无论哪个流派,都会要求政府提高利率,以抑制过热的投资和消费需求。可是中国政府选择进行所谓的“治理整顿”,以行政手段砍投资、砍项目,大量的在建项目成为半拉子工程。按经济学理论这是很不理性的。可如果中国政府无知,是怎么保持经济增长的?从1978到1987年连续9年9%的增长,一定不是瞎猫碰上死耗子。

那一年的另一件事是5月我应邀到印度访问,其中一项安排是到印度国家计划委员会座谈,谈怎么调配水泥、钢材。我很奇怪,印度不是市场经济吗?而且是私有制为基础的宪政民主制度,怎么也有国家计委,并且关心的问题和中国的计委相同?

对这两件事结合起来的思考,促成了我在学术上的“顿悟”。我豁然发现,许多大型国有企业的生存依赖于低利率贷款和其他人为扭曲提供的隐性补贴,它们大多是中国政府50年代“赶超战略”的产物,资本密集,却违反当时中国资本短缺、劳动密集产业具有比较优势的国情。如果用提高利率的方法治理通胀,将会导致它们大量亏损,这些企业关系到就业与国防安全,不能让其破产就只能增加财政补贴,导致赤字增加,靠增发货币来弥补赤字的结果将是通货膨胀更为恶化。印度同样是在一穷二白的农业经济基础上去发展违反比较优势的现代化工业,和中国一样只能依靠政府的直接动员资源、配置资源来建设,也就必然会出现计委,与政治体制和意识形态无关。

西方的完善市场中不存在大量的违反比较优势的产业,他们给出了看似更“理性”的政策建议,实则前提根本不同。若真按照他们的理论去办,结果可想而知。日后的事实也证明了这一点,采取“华盛顿共识”休克疗法的苏东国家,发生了严重的社会动荡,而被西方主流理论认为是最糟糕的“双轨制”的中国,取得了经济发展的惊人成绩。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得25个推荐 粉丝904人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里