浙江乐清:非洲猪瘟传染链的一环

作者:刘畅

2018-09-06·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5311个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

枉死本地猪

8月末浙南的烈日依旧毒辣,樟岙村的空气难得清净,却苦了养猪的人。村北的养猪场从8月23日便已空空如也,地上铺满白灰、大米和混合的猪饲料,泔水锅、泔水桶、兽药盒在猪栏旁散落一地。养猪场的正门被封锁,贴有认定此地有重大动物疫情,要求封场隔离、消毒的通知。西侧的小路外,村民李成和吴立抽着烟,见有人询问死猪的损失,李成翻开眼皮,抬起缩着的头笑笑,身边三轮摩托车的斗里,一只双脚被缚的鸡也扑腾得七上八下。“今年我就7月卖了一头猪,7块5一斤,325斤,卖了2437元。”

40来岁的李成是外来户,非洲猪瘟的疫情让他损失了170余头猪,几乎是他的全部家当。李成到浙江养猪十余年,因环保越查越严,他4年前来到温州乐清市淡溪镇的这个村庄养猪。正如“樟岙村”的“岙”字,本就是“山中深奥处”之意,此地距离乐清市最繁华的虹桥镇十多公里,已在山中。相比山下做各色生意的村庄,十几年前,省里在相对偏僻的樟岙村建起正规的养殖小区。村里每家的小猪舍,都集中到村北头的14个猪舍里,曾经在乡间横流的猪粪和污水,消失在养殖小区内两个巨大的沼气池中。

“原来家家户户都要养三两头猪糊口,计划经济时,政府的人专门前来收猪,改革开放后,重又回归市场。”养殖小区建好后,村民的平房也都改成了两三层的小楼。有近30年“工龄”的吴立,是如今村里为数不多的养殖户。年轻人出外打工,他留在家里,与本村的另六户村民、三名外村的养殖户,以及外省的李成,一起承包下养殖小区内的猪栏。吴立和老伴独自伺候近300头猪,育种、打疫苗、配饲料,连喂带清洗,每天5点起床,晚上6点方能休息。繁重的工作给吴立带来一双骨节粗大、黝黑的双手,但每年十几万元的收益,辛劳也算有回报。在他们看来,栏里的猪便是“银行账户”。

“账户”里的“钱”源源不断。每只母猪每次平均能下十来个猪仔,卖出一些大猪,猪仔总能补上空缺。而因为土质好,种出的红薯、南瓜更甘甜,吃这些蔬菜长大的猪肉质也更好,本地的虹桥猪尤以樟岙村的知名。除了村民种的蔬菜,养殖户们配以玉米粉做补充。猪吃这些长得慢,但猪肉做熟后“有嚼劲,猪肉味浓”。外面的猪基本养半年就卖,他们却要养一年,大部分需等到年底,养到三四百斤时才卖,每斤卖得也更贵。

但村民不亲自杀猪卖肉。猪贩拉猪,卖给乐清市的屠宰场。猪肉由屠宰场来到市里或镇上的菜市场,被居民或饭馆买回,进入人们的胃。虽不出乐清市,但依靠同外来廉价猪肉相比的品质优势,村里的生猪仍在市场中觅得一席之地。养猪户也能将生产、生活围绕生猪展开,地里种作为猪饲料的蔬菜,把积蓄和收益用来购买更多饲料和药品,一个闭环由此形成。

直到8月21日的封锁令。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得3个推荐 粉丝499人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

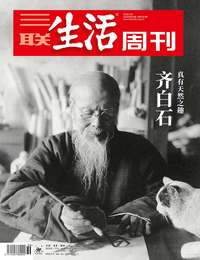

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里