沙飞,一段复杂的影像和人生

作者:张星云

2017-09-30·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7704个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

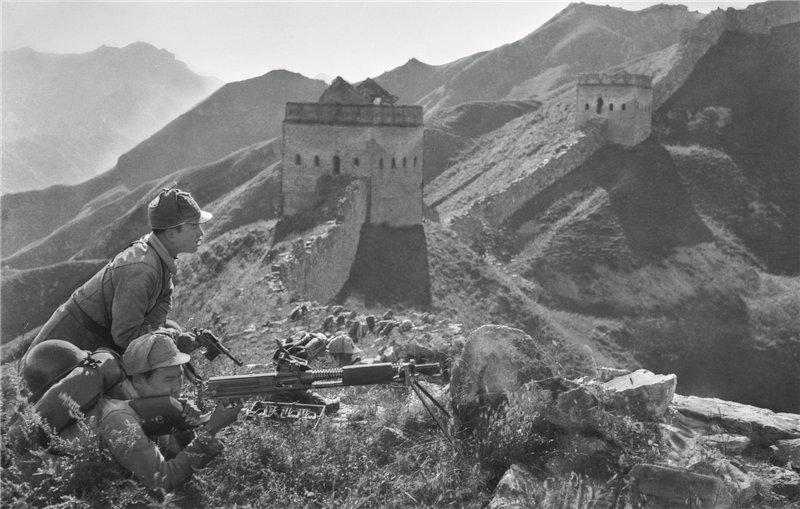

拿着烟微笑的鲁迅,在长城上架起机枪严阵以待的八路军战士,与日本孤女合影的聂荣臻,正在做手术的白求恩……沙飞拍摄的这些经典历史照片,我们已经在摄影画册、电脑和手机屏幕上看过无数次了,但当它们被挂在同一个展厅里的时候,作为观众仍然是震撼的。从抗战开始前的中国社会现实,到“七七事变”后战争的全面爆发,再到晋察冀边区敌后根据地的生活,一个人的影像记录,就让我们重新见证了一遍中国的三四十年代。

观众在观看过程中被两种情感所左右,一种是看到沙飞摄影作品与自己早已根植于记忆中的历史画面完全吻合产生的共鸣感;另一种情感,则是因为看到很多不曾想象到的历史背面的场景而产生了类似“窥伺”历史的全新感受:年轻的八路军战士全身赤裸,背着衣服和长枪渡河战斗;白求恩大夫躺在晋察冀边区的山顶上享受日光浴……透过沙飞的镜头,抗日战争和敌后根据地既在残酷的战争威胁之下,也充满了革命浪漫主义色彩。即便在艰苦条件下,沙飞依然没有放弃自己的艺术追求,将相对枯燥的、单调的战地摄影,凝练为个人化的审美表现。多年之后,即使影像的新闻性消失,照片的宣传作用已随时代的变迁而淡化,沙飞的作品仍能够呈现当初的情感和历久弥新的独特气质。

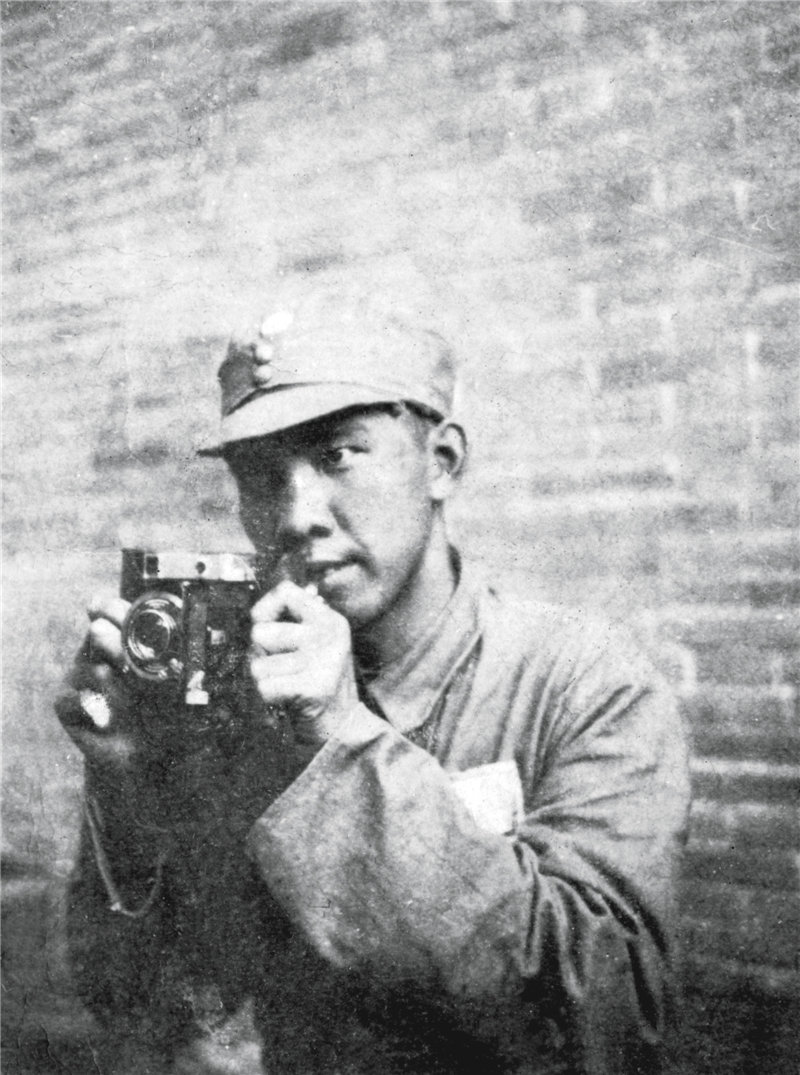

对于中国摄影历史,沙飞的角色超过了一名摄影师。他在用相机捕捉和记录的同时,主持创办了抗日根据地的《晋察冀画报》,创造出一整套“解放区摄影”理念,进而演化为一派特定的摄影模式。这套摄影模式和西方摄影主流观念或许差异很大,但在中国的影响力却是如此深,至今人们仍能够从新华社摄影部、《解放军画报》乃至中国主流纪实摄影的风格中找到沙飞的影子。

不仅如此,他在《晋察冀画报》创立的战时底片保存机制,为新中国成立后重新梳理中国共产党党史和抗战史留下了丰富影像资料,如今沙飞抗战时期所拍摄的所有底片全都保存在《解放军报》资料室。

而此次展览陈列的百余幅沙飞摄影作品全部由沙飞女儿王雁提供,这些照片并非底片的原版放大照片,而是通过翻拍和扫描后,以数码格式进行喷墨打印制作的图像,这对摄影展来说是一种缺憾。因此此次展览的这些作品,其历史文献意义要大于摄影艺术本身。

在展览二层,进门一侧墙上的多媒体展陈设计得比较有意思:在一块屏幕上,沙飞与石少华、吴印咸等抗战时期著名摄影师的相近主题的摄影作品被并列展示,观众可以对比,面对同一人物或场景,他们各自选取的角度、景别和光影呈现有何不同。最熟悉的画面是我们在课本上都见过的,国际主义战士白求恩在简陋的手术台上抢救伤员。人们能看到沙飞与吴印咸所取的两种不同的视角。在拍摄敌后根据地进行大生产的百姓时,人们则能看到沙飞与石少华对于景深的不同把握。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得2个推荐 粉丝1031人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里