不一样的“月光”

作者:段召旭

2017-09-22·阅读时长6分钟

| 作品:

《月光》

Suite Bergamasque:Clair de Lune

| 作曲家:

克劳德·德彪西

Claude Debussy

德彪西与《月光》

德彪西的这首《月光》可以说是钢琴文献里最著名的乐曲之一,但这首《月光》当时并不是一首单独的小品,而是德彪西的组曲《贝加摩组曲》(Suite Bergamasque,也译为《贝加马斯克组曲》,共四首曲子)中的第三首。

作为印象派作曲家的德彪西受到印象派绘画的影响,许多作品都与绘画有着密切的联系,但这套《贝加摩组曲》却不是由绘画得到的灵感,而是从当时的一位诗人那里得到的灵感。那位诗人有一部作品叫《月光》,里面有一句诗是“让我们去跳贝加摩舞和假面舞”,所以德彪西这一套组曲以及其中的第三首曲子的名字都来源于这位诗人的创作。

从套曲的写法来看,德彪西也是在向法国古代的古组曲致敬。古组曲的特点就是“前奏曲+一些舞曲”构成一部套曲,这套《贝加摩组曲》也是这样——《前奏曲》、《小步舞》、《月光》、《帕斯皮耶舞曲》。这套作品写于1890年,但德彪西一直没有发表,后来一位出版商来找德彪西想要一些他以前的作品,德彪西便拿出了这套舞曲,这时已经1905年了,也即作品写出来15年之后。此时德彪西的创作风格已经有了很大的改变,因此他把这套组曲又进行了比较大的修改,进行了发表。但我们今天已经不知道哪些是1890年写的、哪些是1905年改的了,只能看到今天呈现出来的样子。但我们知道的是,最初这首《月光》不叫“月光”,《帕斯皮耶舞曲》也不叫“帕斯皮耶”,《月光》原来叫做“感伤的漫步”,《帕斯皮耶舞曲》叫“帕凡舞曲”。而在出版时德彪西将第三首改名为“月光”,想来一定是他想更多地体现与那位诗人作品之间的联系。

德彪西的印象派作品从钢琴演奏的角度来说,弹他的作品和我们弹古典时期的、浪漫派时期的钢琴作品的感觉、声音概念、踏板的运用、触键等都是不一样的。总体上来说,有人认为弹德彪西的作品时,手指仿佛是戴着手套的钢针,要柔中带刚,触键不能生硬但里面还有音的那个点,不好拿捏,因此弹德彪西是需要另外一种音乐感觉的。而且作为印象派的作品,其写作的美学理念与浪漫主义也不太一样,不追求强烈地表达作曲家个人的主观情感,而更倾向于描述一种客观的感受。同时,在德彪西的作品当中很难听到像浪漫派、贝多芬等作品中那种非常长的如歌的旋律,德彪西作品中的旋律都非常短且零散,而和声在印象派作曲家的作品当中比以往都显得更加重要,作品的结构也变得比较自由,但还是经常保留了传统的“再现”的手法,因此我们能够听到《月光》里也是有再现的。

关于《月光》

·第一段:将我们带入月光下的情境之中。如果说贝多芬的《“月光”奏鸣曲》第一乐章也让我们联想到月光,那可能是一种比较昏暗的月光;而德彪西的《月光》则是那种非常明朗的、朗月当空的月光,是毫无遮盖的皓月,没有任何云层遮挡它,月光直接倾泻到大地上的感觉。

·第二段:给人很多种想象,个人觉得低音部分好像地面上没有照到月光的黑暗处,而高音则是月光照下来的地方,然后音乐继续使用这种对比,开始从稍微的安静一点一点地变得有活力、往前推进,依然是低音与高音的交替出现。然后一点一点地再缓解下来。

之后是音乐比较中间位置的乐段,音乐变得流动,好像月光流淌了起来,上面铺着一条旋律,加上流动的伴奏型。

·高潮:整曲最激动的地方,之后音乐变得平静下来,但刚才那种流动的能量在左手的低音部分还依然持续,仿佛还没有完全停滞下来。

·最后一部分:第一段主题的再现,但不是原样的再现,整个旋律高了一个八度,且下面依然保持着中段那种流动的音型,似乎尽管回到了开始的地方,但依然带着中段的回忆。音乐整体趋于安静,仿佛流动的音型已经没有了,但突然它又出现,然后之前中段主题的片段出现,是对中段的一次只言片语的回忆。

段老师想说

每次弹到这首作品,或者其他类似的作品,都会让我想起一个话题,关于艺术的“美与真”的问题。有人认为艺术要“美”就一定是“真”的,我个人认为艺术中的“真”,应该指的是情感的“真”,也就是说在艺术中表达的、抒发的情感一定是真诚的、真挚的,绝不能是虚伪的。不管是作曲家还是演奏家都是如此,只有用自己最真挚的情感才能打动观众,打动欣赏者。因此这个“真”是情感层面的,而不是科学领域中的“真”。

比方说画家画出很美的月亮,作曲家写出很美的月光,诗人也用自己的诗句描写月亮与月光,但这些人可能对于月球是由什么组成的、上面的陨石坑是什么等问题一无所知,但这不妨碍他们用艺术表达自己对美的感受。其实有时候如果完全用科学的态度去“求真”的话,还会损害艺术的美。

因此,艺术的“美”与科学的“真”是两个领域,它们各司其职,这对我们的音乐欣赏也是有启发的——我们的欣赏者不用非要以科学的态度去求这首音乐中到底使用了怎样的作曲技巧、使用了什么和声技法、其旋律到底取材于什么地方的民间音乐或者其他等等的问题。就像我之前说过的,这些知识也许在某天会深化我们对美的理解,但那只是辅助,而且它是否能够深化我们对美的理解与感受也未可知。所以还是请大家敞开自己的心扉,充分打开自己的感官与想象,去感受、去聆听。

《月光》推荐版本

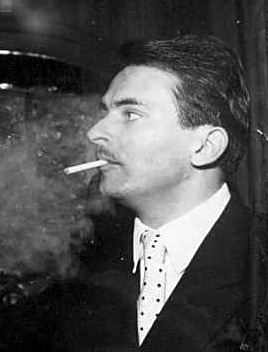

瓦尔特·吉泽金

Walter Gieseking

1895~1956,法国钢琴家,1911年进汉诺威音乐学院学习钢琴。一次战时在德军中服役,战后在欧洲各大城市旅行演奏。1926年赴美国演出,以后常在欧美各国巡回演奏。其演奏曲目极广,是德彪西和拉韦尔作品的权威诠释者。细致的指触、清晰而透明的音色和善于运用踏板是他的演奏特色。他录制了很多唱片,尤以贝多芬的钢琴协奏曲和德彪西、拉韦尔的作品最为精采。著有自传《我就这样成为钢琴家》。

阿尔多·奇科利尼

Aldo Ciccolini

1925~2015,意大利裔法国钢琴家,16岁便在酒吧弹奏贴补家用,18岁开始在圣卡罗剧院演出。奇科利尼一生录制了超过一百张唱片,包括完整的莫扎特和贝多芬奏鸣曲全集,完整的德彪西独奏钢琴作品等等,被女高音伊丽莎白·施瓦茨科普夫称赞为,“我几乎没有遇到一个更加美好的合作伙伴和更愉快的搭档。”

克劳迪奥·阿劳

Claudio Arrau

1903~1991,智利钢琴家,公认的二十世纪最伟大的钢琴家之一,自幼有神童之称,曾到柏林求学,后定居纽约,持续其国际钢琴大师的演出生涯,誉满全球。阿劳的演奏曲目范围十分广泛,从巴洛克到二十世纪的作品均有独到的建树,纯正严谨的古典风格与深刻的感情结合完美,并通过丰富的音色变化和辉煌的演奏技巧展现作曲家的音乐构思。阿劳录制了大量的唱片,是贝多芬、肖邦、舒曼、李斯特、勃拉姆斯作品的权威演奏家,最脍炙人口的录音是贝多芬钢琴奏鸣曲全集。

桑松·帕斯卡尔·弗朗索瓦

Samson Pascal Francois

1924~1970,法国钢琴家,11岁获法国尼斯音乐学院钢琴演奏奖,后到意大利和南斯拉夫继续学习。其演奏曲目包括肖邦、舒曼、李斯特、德彪西、拉威尔、巴托克、普罗科菲耶夫等作曲家的作品,尤以演奏德彪西、肖邦的作品最为著称。弗朗索瓦演奏的肖邦与阿图尔·鲁宾斯坦的肖邦有极大差别,鲁宾斯坦的肖邦强调情感,弗朗索瓦则更强调肖邦的情感所体现出来的音色,因此有人认为弗朗索瓦的肖邦高于鲁宾斯坦。

Jean-Efflam Bavouzet

1962~ ,法国古典钢琴家,录音艺术家,其录音作品多次获得留声机奖,包括2009年德彪西钢琴独奏作品全集、2011年德彪西和拉威尔的钢琴与管弦乐作品集等,还获得了包括BBC音乐杂志奖等许多其他奖项。

文章作者

段召旭

发表文章662篇 获得40个推荐 粉丝7737人

钢琴演奏家、北京师范大学艺术与传媒学院音乐系副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里