有了“惊讶”,就不会让我们那么绝对

作者:苗千

2018-07-19·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7590个字,产生107条评论

如您已购买,请登录

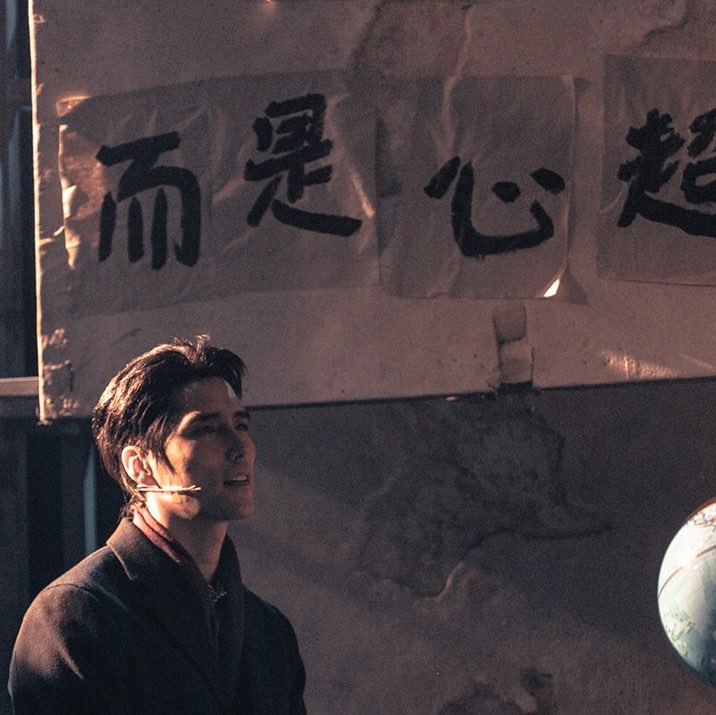

如今46岁的项飚是牛津大学的人类学教授。在很多人眼里,他已经是一位标准的英国人类学家,他却说:“变成英国的人类学家,这在学理的角度来看也是危险的。”项飚自述,他到26岁都生活在中国,对生活、对人、对重大政治历史问题的很直观的感觉,都是在那段时间被培养起来的。“那种直观的感觉是很重要的。如果说自己变成了一个英国体制内的人类学家,就意味着要把那种直观感觉压制住,或者把它转化为一种纯粹的参照,而不是直接的原创动力。如果这样的话自己真正的创新性就没有了。这样的人类学家的创新只能来自于纸面上的阅读,只能是在这个意义上填补一些小的空白,没有了原创的批判性。”

项飚说他对于社会结构的好奇和思考始于中学时期。他当时所生活的温州大家庭向他展示出了错综复杂的人类社会的一个简略截面。进入北京大学之后,他借着同乡的身份,深入到位于当时北京“城乡接合部”区域的“浙江村”,研究这个在北京生活的浙江人群体的形成过程、内部结构、权力分配以及各种演变。几年时间的研究最终凝结为项飚的硕士论文《跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史》。这本论文的出版引起了中国社会学和人类学领域学者们的关注,也为项飚在学术界赢得了最初的声誉。

他在26岁时来到牛津大学继续从事人类学研究。他曾经深入到澳大利亚和印度进行长时间的人类学调查,他在牛津的博士论文研究的是“全球猎身”(Global Body Shopping)现象,探讨印度IT业工人在全球信息产业中的位置以及其政治经济学意义。论文在出版后获得了由美国人类学会,城市、国家和跨国/全球人类学团体(Urban Anthropology,Society for Urban,National,and Transnational/Global Anthropology)颁发的2008年度安东尼·里兹奖(Anthony Leeds Prize)。

2018年6月,项飚在自己的办公室里接受了本刊采访。他之前主要研究全球人口的流动,现在,他正在关注一个叫作“再生产性流动”的现象——人们流动不是去生产物质,而是去生产生命本身。婚嫁、菲佣、护士和“老年候鸟”等等,这些人口流动现象产生的根本原因就在于人的生命需要被不断地再生产,“维持和提高生命,这本身就成为了一个巨大的经济领域,也就引发了很多的流动。在这背后的世界格局又是怎样变化的?”。项飚认为,人类学需要对这些现象做出解释。

文章作者

苗千

发表文章326篇 获得34个推荐 粉丝3967人

喵

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里