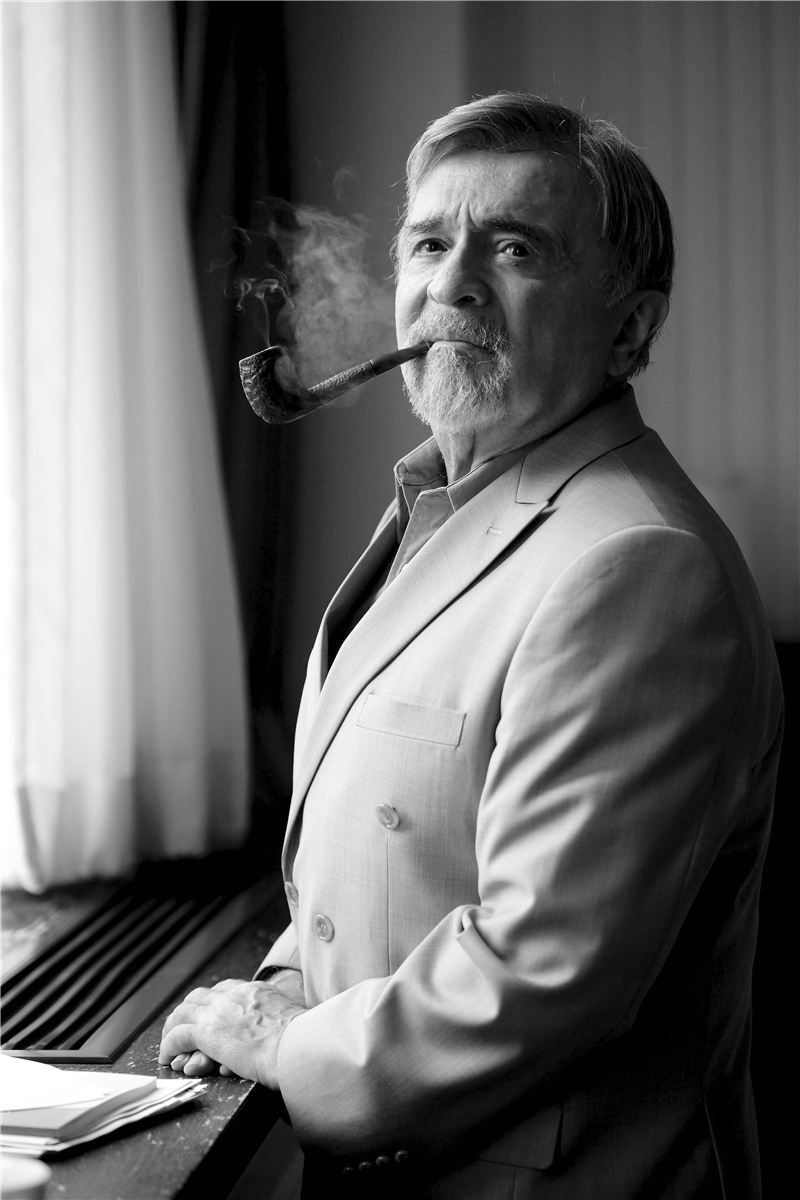

艾恺:梁漱溟是真正独立思考的人

作者:傅婷婷

2018-07-04·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4064个字,产生25条评论

如您已购买,请登录

在艾恺看来,梁漱溟的独到之处,在于他不是学问家而是实干家:“他不同于中国现代的知识分子,从不‘坐而论道’;他总是思考着社会问题,一有所悟便去力行。此外,他自己还强调过,也无人可以否认,他是表里如一的人,其思想和道德是一致的。”

艾恺的《最后一个儒家》(1979年英文版第一版)出版后,梁漱溟提出想见他。艾恺赶赴中国两个礼拜,和梁漱溟深入对话,完成了另一本著作《这个世界会好吗》,引起海内外学术界重视。时至今日,他的研究仍然是很多学者研究梁漱溟无可替代的第一手资料。

在梁漱溟逝世30周年之际,6月底,艾恺来到中国,并专程到济南参加“梁漱溟乡村建设理论与当代乡村振兴国际学术研讨会”,作为重要嘉宾发表了《梁漱溟乡村建设运动的起源》的专题演讲。他的中文十分地道,尽管最初是在台湾留学,但口音是普通话,常常还有一些俏皮的用词。7月2日,艾恺在北京接受了本刊记者的专访。

中西文化

三联生活周刊:您研究梁漱溟数十年。跳出研究对象本身,您觉得梁漱溟和他同时期的中国知识分子相比较,他在中学和西学问题上的哪些想法可以称得上有独创性?

艾恺:实在太多了。梁先生的方法跟他们都不一样。其他知识分子觉得“我们的精神比你们好,你们的物质方面比我们好,我们只好接受”。但是梁先生不认为“文化”分好的和坏的,他认为“文化”本身没有自己的价值,能解决问题才有价值。所以他是解决问题的思路,他的理论是独一无二的。

梁漱溟提出了人类演进的三个阶段。在第一个阶段,西方的文化是强了,它可以解决人类最原始的东西,衣食住行。工业化很快就会解决这些问题。不过西方社会也随之出现很多其他方面的问题,比如人跟人的关系。梁先生描述的西方社会跟有些马克思主义者差不多,马克思在1844年有文章提到,人跟人的关系越来越淡漠,唯一的关系就是金钱和交易的关系。所以西方人虽然在物质方面这么成功,全世界都是学他们的这些办法,不过他们的生活,尤其是内心的生活越来越苦闷了。所以梁先生的意思是说,第一个阶段的问题,西方文化已经算是解决了。人类很快会进入解决第二个阶段的问题的文化,就是儒家文化。尤其是在人跟人的关系方面,儒家伦理会起一个类似宗教的作用,这样可以满足感情方面的要求。梁先生说的“很快”,也许是再过100年、200年,都说不定。不过,原则上可以说,事实会逼着人类走向这条路。第三个阶段就是生死的问题了。

梁漱溟写《东西文化及其哲学》是1921年,中国当时是青黄不接,一直都没有解决第一个阶段的问题。梁先生一方面觉得不得不立刻接受西方的尤其是科技方面的东西,另一方面,觉得放弃中国原来的文化简直不是时候,应该维持下去,再等一等就会变成世界文化。我认为这个说法多多少少是有道理的。

梁先生另一个独一无二的地方,是他的乡村建设运动,他把讲学作为一个工具,通过群众运动来复兴中国,用文化来复兴儒家思想,这在当时也只有他一个人这么思考。他的父亲梁济对他的影响很大。梁济为了中国固有的道德自杀了,是一个独立思考的人,不会人云亦云。梁漱溟先生也是真正的独立思考。依我看,“表里如一”这一点只有他一个人还算是实行了,成功了。只有他在1953年还敢站出来说话。其他的知识分子,他们的生活是一件事,他们的思想是另外一件事。比如冯友兰,表面上是儒家,事实上一点都不是。事实就是如此。

文章作者

傅婷婷

发表文章33篇 获得24个推荐 粉丝199人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里