好莱坞的事儿(10):欧洲电影性元素

作者:丁神灯

2017-08-18·阅读时长5分钟

二战之后,美国人民的基础教育水平逐渐升高,文化水平的提升和社会民主化的环境也使人们对于电影的态度开始随之变化。高等教育也开始设立电影课程,相关的社团与组织在大学校园里遍地开花。大量的学术研究、专业评论乃至社会言论都逐渐形成气候,大众文化开始认可电影不仅是一种娱乐形式,而且是一种高级的艺术形式。

应该说,是欧洲电影使人们认为电影和文学一样具有审美价值的。战后的欧洲电影兼具文化品位和性爱画面,这种调调非常吸引战后素质教育飙升的美国人民。而这种二者得兼的特质,也理所当然特别吸引那些热衷于性元素电影和艺术电影的族群。

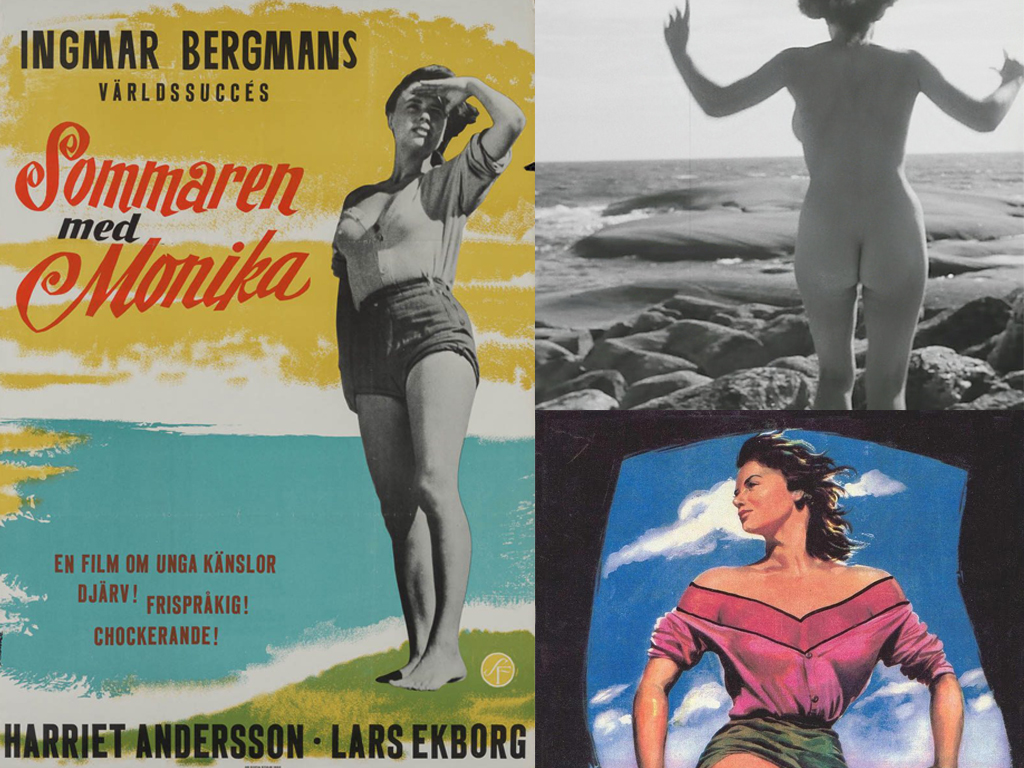

事实上,这些在欧洲获得极高文化地位的电影也并不是总拿着艺术当卖点,很大程度上,这些电影是作为性元素电影进入市场的,惯常的噱头自然是片子中涉及的淫秽情节。很多大师级导演的片子也未能免俗,比如英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)导演的《不良少女莫妮卡》(1953)。1955年美国影视制片人克罗格·巴布(Kroger Babb )买下了该片版权,为了让片子更具性魅惑,他将这部时长96分钟的片子生生剪成了62分钟,删减版尤其重点突出片中的裸露镜头。在片子的宣发过程中,他制作了大量宣传单和明信片,都以片中女性的裸露为主题博取眼球。这种以性元素为卖点的宣传,使得这部片子在相关的汽车露天影院和破败的小影院中流传。其后,成立于1956年的“门神影业”(Janus

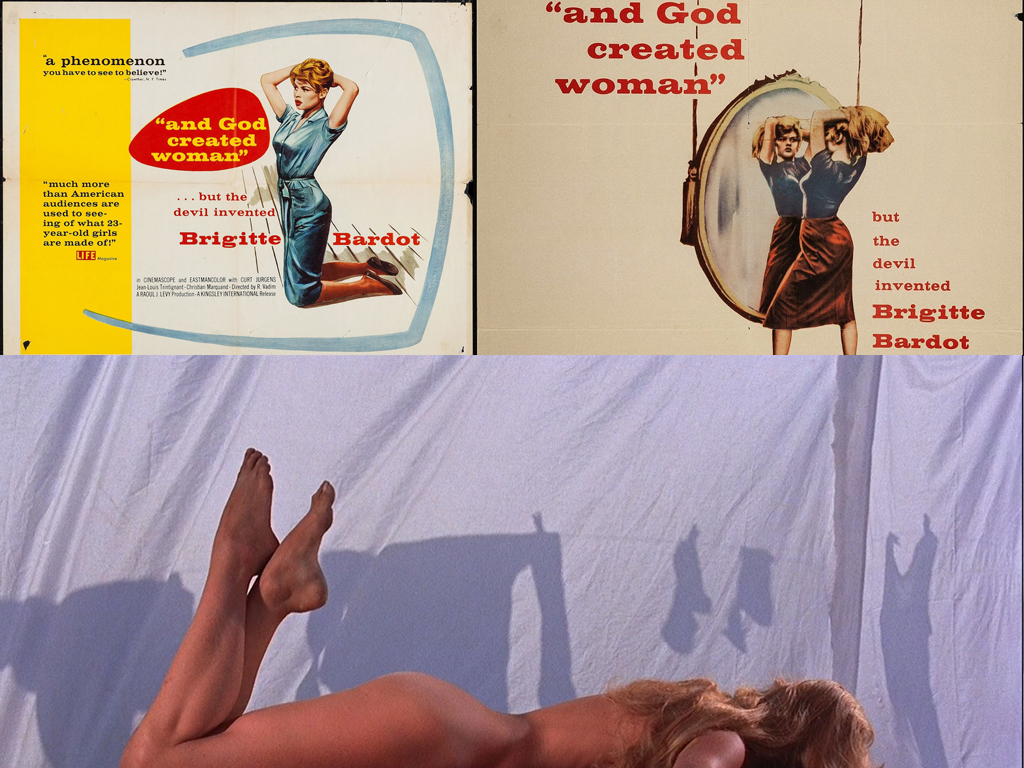

Films )将这部电影的足本作为艺术电影展开放映。虽然并不是所有欧洲电影都包含性元素,但是由于足够多的欧洲电影都存在相关情节,人们逐渐就形成了错觉,认为只要是欧洲电影就包含这种调调。其中,“性感小猫”碧姬·芭铎( Brigitte Bardot)的电影是这种错觉的催化剂。

碧姬·芭铎通过电影《上帝创造女人》(1956) 奠定了明星地位,该片在美国受到的欢迎远超法国,碧姬·芭铎天生丽质的活色生香和毫不造作的自然生动帮助影片获取了当时美国上映的欧洲片最高票房,并且在纽约一家艺术院线持续上映长达一年之久。

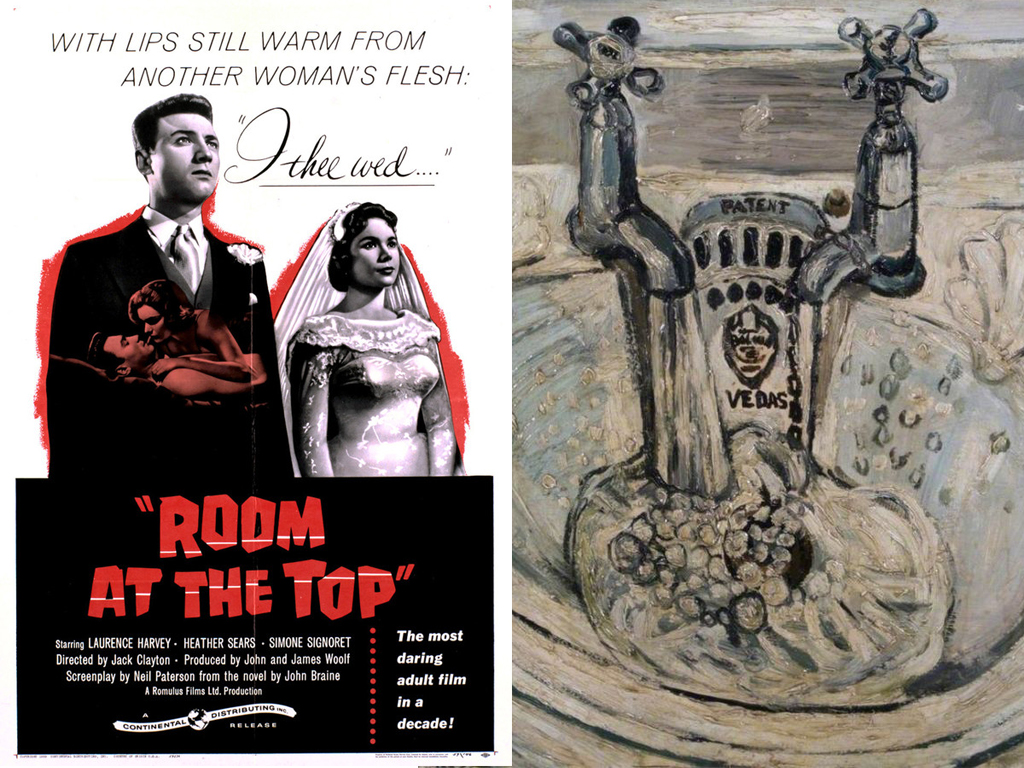

不仅是法国电影,英国电影也在此时形成了自身的风格。《金屋泪》(1958)、《浪子春潮》(1960)是这一时期英国电影的翘楚,《金屋泪》是英国新浪潮的代表作品,也是“厨槽现实主义”(Kitchen sink realism)的经典。所谓“厨槽现实主义”包括文学艺术、影视作品和戏剧,实际上就是“生活化社会现实主义”。“厨槽”一词来自画家约翰·布拉特比(John Bratby),他在一些表现主义画作里画了一些日常的东西,包括厨房水槽、浴室和抽水马桶,也有一些主题是垃圾废物、瓶瓶罐罐等等。于是评论家们借这些“厨槽”画作来类比一些文学艺术作品,这些作品的共同特色就是用写实的手法反映了当时英国人民生活的平淡寡味。后来“厨槽现实主义”进一步被用来表达社会现实。

不仅是在美国,《金屋泪》的性元素情节在英国本土也遭遇了审查部门的非难。但是在业界却存在相反的观点,最有力的证据就是该片获得当届奥斯卡6项提名了,提名包括最佳影片、最佳导演、最佳男女主角等重要奖项,最为传奇的是最佳女配角的提名,据说女演员赫敏·巴德利(Hermione Baddeley)因其2分32秒的表演获此殊荣,是电影史上获得奥奖提名的最短表演。

“厨槽现实主义”作品中,主人公通常是些愤怒的青年人,场景多是工人阶级的家庭生活:生活状况拮据,居住环境逼仄。这些英国人不工作的时候,就泡在肮脏的街坊酒吧里探讨着当前的社会问题和政治纷争。《浪子春潮》根据同名小说改编,故事就是关于一个周旋于几个女人中间的愤青,场景也是从酒吧中展开。男主角用寻欢作乐来发泄对现实的不满,是英国新浪潮的先锋作品。该片第一次以写实的态度描述了英国工人阶级的生存状态,并在片中探讨了性和堕胎等社会现实问题。该片于1999年入选英国百大电影榜单,位列第14位。

法国新浪潮和意大利新现实主义也在潜移默化发生着作用。《广岛之恋》(1959)在“法国新浪潮”中的地位堪比《一个国家的诞生》,人们盛赞《广岛之恋》的原创性,称它为当时“第一部从未参考其他电影的电影”,片中对于闪回镜头的原创运用尤其让人津津乐道。

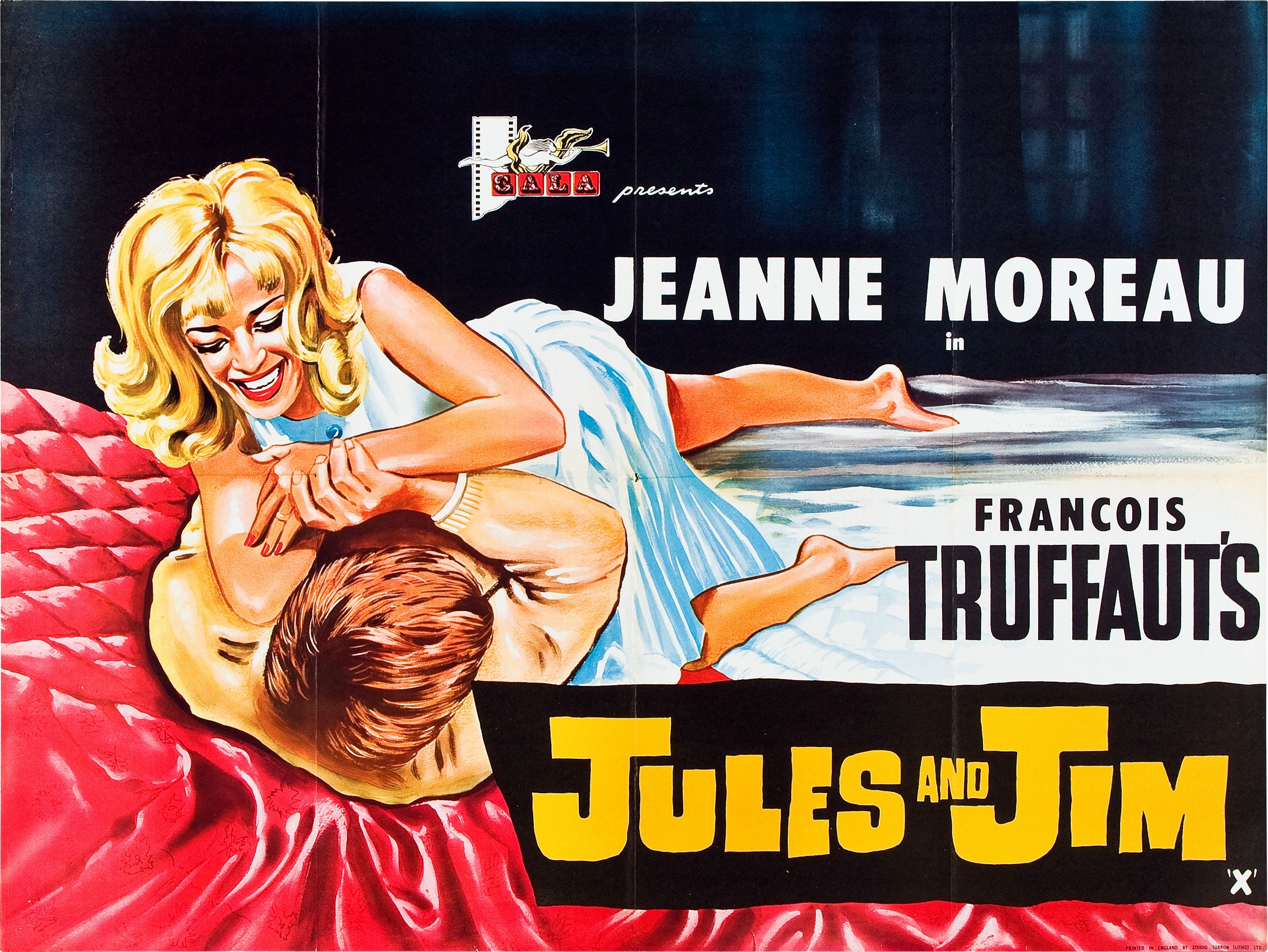

此外,《精疲力尽》(1960)大胆的视觉效果,不流于俗的跳切剪辑手法;《朱尔和吉姆》(1962)大百科式的电影语言的应用;意大利影片《甜蜜的生活》 (1960)的不连贯叙事;安东尼奥尼在《奇遇》(1960)中留下的开放式结局等等都对美国电影产生了深远的影响。

欧洲舶来电影充满了对于道德准则的怀疑态度,跟被“海斯法典”桎梏的好莱坞电影大相径庭。人们认为这是由于欧洲没有相关法律法规和文化约束造成的,其实不然。实际上“法国新浪潮”时期的电影工作者们经常与政府唱反调,也不乏与常规观念背道而驰。比如特吕弗为了让《朱尔和吉姆》顺利上映,对原著小说中的性情节进行大量折中性改动。但是与美国的从业者相比,法国电影人乐于对人们的性爱进行更多的展示。这种结合艺术内容和情色风格的电影在艺术院线颇得人心,欧洲电影在性元素方面的大胆被界定为电影艺术的现实主义表现。美国人民虽然分不清这些电影大师姓甚名谁,但是喜欢欧洲影片的新鲜和刺激。与美国本土的“性元素电影”相比,欧洲电影并没有随意地消费“性元素”,而是有效地运用这些情节来表达现实。在这个基础上,欧洲电影成功地撼动了“海斯法典”的江湖地位。

1966年,安东尼奥尼的作品《放大》在戛纳电影节上获得金棕榈。虽然片中有两个十几岁少女的正面全裸镜头以及这两个女孩和摄影师“扭作一团”的性交易,但是奖项效应导致该片在美国获得MPAA的上映许可。《放大》捕捉到了年青一代的毫无顾忌和自然流露,安东尼奥尼巧妙地运用镜头或明或暗地展示女性裸体,在银幕内外留下了无穷余韵。

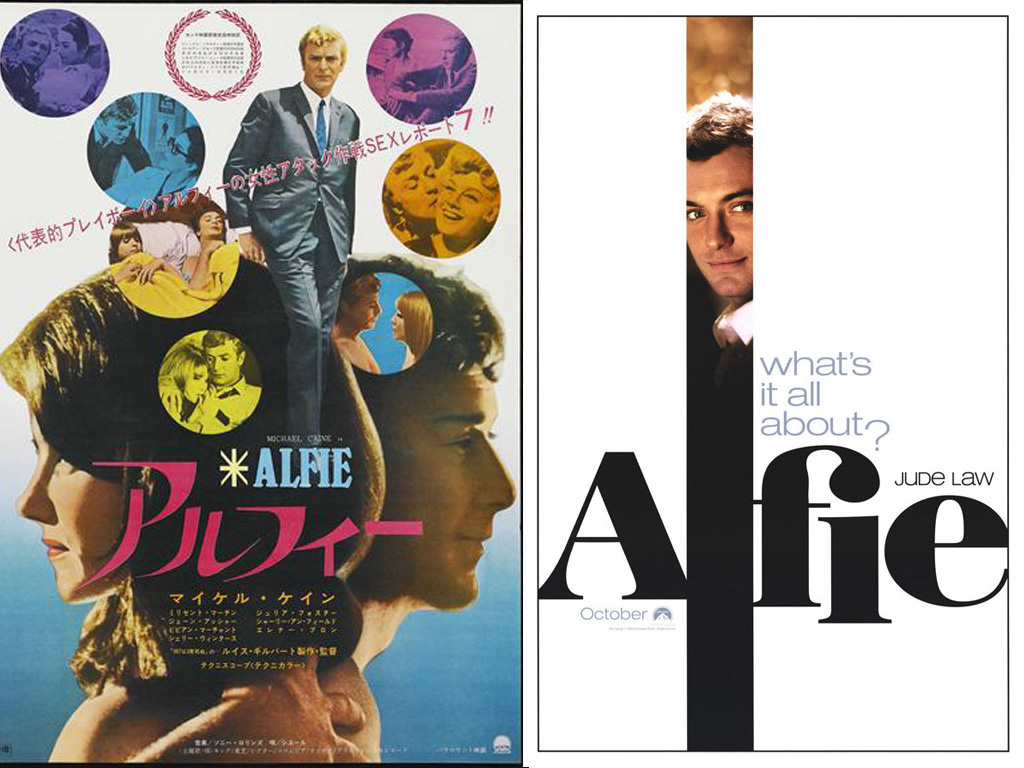

《灵欲春宵》(1966)在美国给了“海斯法典”致命一击之后,英国电影《阿尔菲》(1966)也因此连带着得到了MPAA的放映许可。这部片子描述了自命不凡的阿尔菲的诸多风流事,他倚仗英俊的面孔到处拈花惹草,最后却吃了一个年老寡妇的亏。 这部片子有一个有趣的特点,片中的阿尔菲时常打破电影维度跟观众说话,这个特色在裘德·洛主演的2004年重拍版中被保留下来。《阿尔菲》中的堕胎情节并未阻止影片在美国上映是一种进步,这在一定程度上表明美国的影视环境至此得到了长足的改进。

文章作者

丁神灯

发表文章40篇 获得1个推荐 粉丝400人

影评人、中读签约作者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里